先週末に実施されたUCCのTwitterを活用したキャンペーンが、炎上して中止になってしまい、いろいろ話題を呼んでいるようです。

参考記事:

・Twitterマーケティングで炎上、UCC上島珈琲が謝罪へ

・企業がtwitterスパムを行い、アカウントを凍結される? |

・ まとめ「炎上マーケティング?UCCのキャンペーンbotがひどすぎる件」

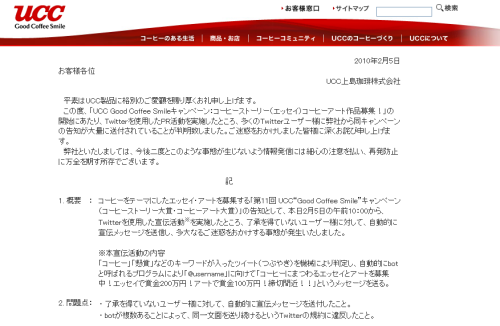

金曜日に開始されたキャンペーンが、金曜日中にTwitterで炎上して、金曜日中に炎上自体がTwitterやブログで話題になって、金曜日中に謝罪リリースも出され、金曜日中にメディアの記事が書かれているという、実に典型的なTwitter時代らしい展開の早い炎上事例になってしまったというべきでしょうか。

個人的にも、先週木曜日にちょうど「つぶやきまとめCMS」を発表しているのでポジショントークにはなってしまいますが、同じ業界に生きる人間としてあまり他人事でないのもありますし、良い機会なので日頃感じていることをまとめておきたいと思います。

今回のUCCの手法自体は、Twitter上でコーヒーにまつわるつぶやきをしている人に、botが自動的にメッセージを送るというもの。

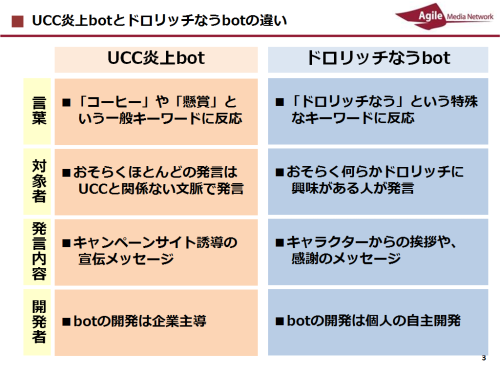

記事によると、代理店が提案した形をそのまま実施したもののようですが、まぁ間違いなく日本のTwitterを活用したマーケティングの成功事例として良く語られる「ドロリッチなう」のパターンをコピーして提案したものでしょう。

参考:Twitter上で人気の「ドロリッチなう」にグリコが感謝メール!

参考:Twitter というつぶやき。或いは、口コミ。 (n-yoshi@laresjp)

ドロリッチなうbotは、Twitter上の「ドロリッチなう」発言に自動的にコメントをするbot

今回のUCCのものは、Twitter上の「コーヒー」発言に自動的にコメントをするbot

Twitterを使ってない人からすると、この二つの何が「成功」と「炎上」の境界線になっているのか、正直全く分からないはずです。

ただ、この二つにはTwitter利用者の視点では、実は様々な大きな違いがあります。

続きを読む UCCのTwitterマーケティング炎上事例に見る、マスマーケティングとソーシャルメディアマーケティングの境界線