ちょっとご報告が遅くなりましたが、お陰さまでAMNは、先週末の2月13日で3周年を迎えることが出きました。

今までお世話になった皆さま、本当にありがとうございます。

また、Twitter等でお祝いコメントもたくさん頂き、ありがとうございました。

良い機会なので、ちょっとこの3年間を振り返って、AMNで取り組んできた「カンバセーショナルマーケティング」というソーシャルメディアを活用したマーケティングの位置づけに対する自分の考えを、自分への戒めも含めて書いておこうと思います。

今だからこそ言える話ですが、実は私がAMNで働き出した当初、私自身は自分自身の価値観と企業としてのAMNの事業モデルについて、非常に大きな葛藤を抱えながら日々を過ごしていました。

それは、「AMNが提供しているサービスと言うのは、最終的に自社の存在を否定していく事業なのではないか?」ということ。

昔、「わたしがAMNを通じて挑戦していきたいこと」という記事でも書いたことがありますが、AMNはもともと2006年に大量に事業者が跋扈したブログのペイパーポストに対するアンチテーゼとしてできた会社のため、会社のミッションとして、「企業にブログやSNSなどのソーシャルメディアをどうやってマーケティングに生かせば良いか正しく理解してもらう」というものがあります。

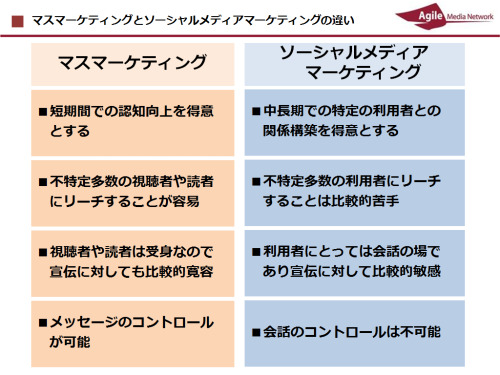

これは先日「UCCのTwitterマーケティング炎上事例に見る、マスマーケティングとソーシャルメディアマーケティングの境界線」の記事でも書きましたが、マスマーケティングとソーシャルメディアマーケティングでは、そもそもマーケティング手法に対する価値観が180度全く違います。

そういう意味で、ソーシャルメディアにおいては、単純にブロガーに100円払って大量に数千記事書いてもらうという、従来のマスマーケティングと変わらない価値観で、一回きりの告知契約でブログを利用するのではなく。

本当に製品を愛しており情報発信も喜んでしてくれるファンの人達と、中長期で信頼関係を築く方が、長い目で見れば価値があると言うのが私の信念であり、AMNの事業スタンスにもなっています。

ただ、実は、このソーシャルメディアの活用と言うのは、そもそも企業自身、企業の担当者自身がやれてしまう仕事であり、企業自身がやるべき仕事です。

なにしろソーシャルメディアの利用の本質は、利用者との直接のコミュニケーションなわけですから、仲介事業者が入る方が伝言ゲームで失敗が多くなるはずの作業。

本来は、仲介事業者をぬきに、企業が自ら取り組むことができれば、その方がベストなわけです。

ネット広告キャンペーンやマーケティングは開始前よりも開始後が重要 を日経NMに投稿しました。

日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。

日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。

今回も、前回に引き続き、実際にどのようなステップで現状把握をするべきなのかという具体的な手順をご紹介しています。

不明点や不足点等ありましたら、記事の方でもこちらのブログでも遠慮無くご指摘下さい。

■ネット広告キャンペーンやマーケティングは開始前よりも開始後が重要

「前回までのコラムでは、広告展開に力を入れる前に確認すべきチェックポイントを、「AISAS」ピラミッドの視点から順番に紹介してきました。もう一度ここでポイントをまとめておきましょう。

1.そもそも「製品・サービス」は、利用者に満足されているか

2.「自社サイトやメディア」は、利用者の探している情報を提供できているか

3.「PR」「クチコミ」のメッセージが、利用者の興味を増しているか

「本気のネットマーケティングは短絡的思考に非ず」というコラムでも書いたように、それぞれのステップが満たされていれば、広告の効果を最大化できる可能性がより高くなります。」

※このコラムでは、先日公開したカンバセーショナルマーケティングの講演資料でまとめた話の掘り下げだとか、実際にソーシャルメディアを活用したマーケティングを実践する際のステップなどを書いていければと思っています。

デジマーケティング (ケント・ワータイム イアン・フェンウィック)

「デジマーケティング(日本版のタイトルは「次世代メディアマーケティング」)は、mediologicでもお馴染みの高広さんが監修を担当された書籍です。

「デジマーケティング(日本版のタイトルは「次世代メディアマーケティング」)は、mediologicでもお馴染みの高広さんが監修を担当された書籍です。

献本を頂いていたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この書籍は、主にネットやソーシャルメディア(本書では消費者生成コンテンツサイトと書かれています)を活用した新しいマーケティング手法の基礎から心構え、応用までネットマーケティングの手引書とでもいうべき作りになっています。

個人的にはこの本は、次世代メディアマーケティングというありがちなタイトルでなく、原題の「デジマーケティング」で押し通すのもありだったのではないかなという印象を受けたので、あえて原題での紹介にしてみました。

ネットを活用したマーケティングに携わっている方なら、参考になる点が多々ある本だと思います。

【読書メモ】

■”interactive is dialogue”(インタラクティブとは(顧客との)対話である)

ルイ・ヴィトンのアジア・パシフィック圏のデジタル部門シニア・マネージャー

■コンシューマーは企業のコミュニケーション活動への参加者であると考えた方がよい。コンシューマー=コミュニケーションの参加者なのだから、プランニングの起点は「メディア」ではない。あくまでコンシューマーが起点となる。

■デジマーケティングの12の原則

・視聴者から参加者へ

・インプレッションから関わり(エンゲージメント)へ

・ブロードキャストからアドレサビリティへ

・時間と場所が固定されたコンテンツから時間と場所を問わないコンテンツへ

・マーケター主導型から消費者主導型へ

・プッシュ型マーケティングからオプトインを前提とした共有型マーケティングへ

・従来のメディアプランから新しいメディアプランへ

・コントロールされたPRからデジタルインフルエンスへ

・統合マーケティングから統一マーケティングへ

・データ不在からデータ主導へ

・事後の効果測定からリアルタイムの効果測定へ

・部分ROIから最適化へ

■ソーシャル検索

・Squidoo あるテーマに関する最良のページをユーザーが提案・投票し、それを編集者がときおりチェックする

・Bessed ブログと検索を組み合わせ、ユーザーが検索結果にコメントできるようにした

・ChaCha 人間の検索アシスタントとチャットすることさえ可能

・Mahalo あらかじめ人間の目で選別された検索結果を提供

ネットのクチコミなら、話題も影響力も波及度合いも測定可!? を日経NMに投稿しました。

日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。

日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。

今回も、前回に引き続き、実際にどのようなステップで現状把握をするべきなのかという具体的な手順をご紹介しています。

不明点や不足点等ありましたら、記事の方でもこちらのブログでも遠慮無くご指摘下さい。

■ネットのクチコミなら、話題も影響力も波及度合いも測定可!?

「前回のコラムでは、ネット上のクチコミの計測を行う際に、ピークの高さだけを見るのではなく、話題が継続して広がっているかどうかに注目すべきという話を紹介しました。

事例として挙げたデジタルフォトフレームのように、「右肩上がりで話題が増していた」と結果論として語るのは簡単ですが、実際のマーケティングの現場では、新製品の発表後に話題が広がりを見せているのか、それが継続しているのかどうかが重要です。

そういう意味で今回は、組み合わせて使うことで役立つブログ検索ツールの手法を3つ紹介します。」

※このコラムでは、先日公開したカンバセーショナルマーケティングの講演資料でまとめた話の掘り下げだとか、実際にソーシャルメディアを活用したマーケティングを実践する際のステップなどを書いていければと思っています。

ブランド・エンジニアリング (片平秀貴)

「ブランド・エンジニアリング」は、日本のブランド論における中心人物の一人と言える片平秀貴さんの書籍です。

「ブランド・エンジニアリング」は、日本のブランド論における中心人物の一人と言える片平秀貴さんの書籍です。

モバイルインターネットキャピタルの西岡さんに紹介頂いて、本を買って読んでいたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

実はこのブランド・エンジニアリングという本は2003年に出版された本なのですが、まだソーシャルメディアという言葉の定義もなかった頃に、これだけ企業のサイトを活用したコミュニケーションの重要性を問いていた本があったというのは正直驚きでした。

この本に事例として出てくる方々が、現在AdTech等の広告系イベントでパネリストとして活躍されているのも、なるほど納得という印象です。

日本ならではのサイトを活用したコミュニケーションの事例や分析がされていますので、グランズウェルのような米国事例ではいまいちピンとこないという方は合わせて読んでみると、いろいろヒントが見つかる本だと思います。

【読書メモ】

■BMWとminiのサイト上での扱い

・BMWとMiniはそれぞれ独立したブランドである

・両社ともBMWが所有するブランドである

・それぞれのブランド・サイトには両社の関連を示唆する手がかりはほとんどない

■全日空のウェブサイト対応

・1日約200件の問い合わせが来る

・1件きちんと回答するのに平均30分ほどの調査を要する

・正社員がひとり関わるとすると、低めに見積もって時給4000円として1件2000円で1日40万円かかり、これを年にすると1億2000万円強かかることになる。

■ブランドをつくる三つの力

・夢を育む能力

・おもてなしをする能力

・顧客から学ぶ能力

漂流する広告・メディア (藤田康人)

「漂流する広告・メディア」は、インテグレートのCEOをされている藤田康人さんが書かれた書籍です。

「漂流する広告・メディア」は、インテグレートのCEOをされている藤田康人さんが書かれた書籍です。

献本を頂いていたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

以前藤田さんの「99.9%成功するしかけ」を紹介したことがありますが、前回の書籍は藤田さんの経験やロジックをまとめた本だったのに対し、今回の書籍は藤田さんが一目置くマーケティング界隈の著名人にインタビューを実施した日経BPの企画を書籍化したものです。

それぞれの業界の著名人の視点が紹介されていますので、複数の視点からこの広告・メディア業界を考えてみたいという方には参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■ユーザーは大きく、検索キーワードを入れて自分に必要な情報を入手する人と、検索できないからとりあえずYahoo! Japanに来てトピックスを読んだり、そこに掲載している記事を見てみようという2つに分けられます。(ヤフー川邊氏)

■テレビ界は今クリエイティブのデフレスパイラルが起きている感じがするんです。低予算をカバーするには、企画力とかアイデアが必要だと思うんですが、視聴率という数字に目を奪われすぎている。(おちまさと氏)

■私は「ネットかマスか」という議論には意味が無いと思っています。(山本直人氏)