「他人の何気ない一言に助けられました」は、ネット上のコミュニティとして有名な大手小町から生まれた書籍です。

「他人の何気ない一言に助けられました」は、ネット上のコミュニティとして有名な大手小町から生まれた書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本では、多くの人が参加している大手小町ならではのストーリーが並んでいますので、ちょっと救われた気分をお裾分けしてもらいたい人には、参考になる一言があるかもしれません。

【読書メモ】

■「お前が裏切った方にならなくて、本当によかったな!

信じた自分を誇りに思え」

■「俺のこんな軽い頭なんて、いくらでも下げてやる。

怒られるくらい、どうってことない。

そんなこと気にしないで、早く元気になれ!」

投稿者: 徳力 基彦

ビジネスマンのための「頭」の整理術(長野慶太)

「ビジネスマンのための「頭」の整理術」は、タイトル通りビジネスマン向けの整理術をまとめている書籍です。

「ビジネスマンのための「頭」の整理術」は、タイトル通りビジネスマン向けの整理術をまとめている書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本ではビジネスマンならではの基本的な整理術がまとめられていますので、自分の整理術に自信が無い人には参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■「あなたにとって本当に役立つもの」以外は、すべて捨てよ

■すべての資料やデータに「日付」を打つ

■「時間の無駄につながる作業」は一切しない

FacebookはmixiやGREEを食わず嫌いだった世代に、シンプルにSNS初体験の感動を与えてくれてるのかも。

前回の「日本は、まだまだソーシャルメディアの影響力で米国と比較するには、ほど遠いのではなかろうか」に続いて、ソーシャルメディアサミットの第二弾感想記事として、今日はFacebookセッションについて書いておこうと思います。

先日、日経ビジネス・オンラインにも「2011年はフェイスブックの年になる?というコラムを書きましたが、今年が去年のツイッターブーム同様、Facebookブームの年になるのはほぼ間違いない、というより既になっているのが事実でしょう。

そう言う意味で、やはり今回のソーシャルメディアサミットにFacebookは外せないテーマでした。

企業によるFacebookページ開設はまさに文字通りラッシュですし、実際AMNにもFacebookページ開設の相談は多数頂くようになり、一方で昨年のツイッターを超える企業担当者の方々の戸惑いの声も日々聞いています。

何と言っても議論のポイントになるのは、はたしてFacebookは日本で流行るのか否か。

私自身もTechCrunchで昔「日本でFacebookがブレイクするために必須と思われる5つのポイント」というような記事を書いた人間ですから、どちらかというとFacebookは日本で苦労するだろうという論者だったのですが、年が明けてからかなり見方が変わりつつあります。

続きを読む FacebookはmixiやGREEを食わず嫌いだった世代に、シンプルにSNS初体験の感動を与えてくれてるのかも。

日本は、まだまだソーシャルメディアの影響力で米国と比較するには、ほど遠いのではなかろうか

先週の15日にソーシャルメディアサミットを無事開催させて頂くことができました。

当日は大雪直後にも関わらず500名を超える方々にご参加頂き、本当にありがとうございました。

主催者なのに、今頃感想記事を書くというぐうたらさ加減はお許し頂ければと思いますが、いろいろと当日の感想などをまとめていきたいと思います。

まず、今日書いておきたいのは、そもそもサミットを企画した背景と、一つ目のソーシャルメディア事業者セッションの感想。

以前に「ソーシャルメディアサミットでは、そもそもソーシャルメディアって何が今までと違うんだっけ?という根本的な議論がしたいと思ってます。」という記事を書いたように、今回のソーシャルメディアで議論したかったのは、何故ソーシャルメディアが話題になるんだっけ?という話。

当日のスライドでも使ったように、実はソーシャルメディアという言葉は私も2006年に「最初に、CGMと呼ばずにソーシャルメディアと呼ぶべきだったのかもしれない」というブログを書いてますし、湯川さんが2007年に「爆発するソーシャルメディア」という本を出してるぐらいで、新しい言葉ではありません。

ただ、昨年のツイッターブーム、今年のFacebookブームの影響もあり、確実に「ソーシャルメディア」という言葉がバズワードになっているのは確かです。

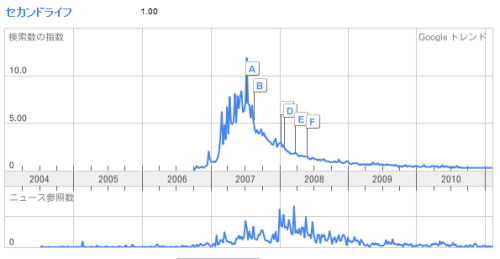

そんな中つい思い出してしまうのが、2007年のセカンドライフブーム。

ソーシャル・ネット経済圏 を読むと、日本のソーシャルメディア事業者が実はそれぞれ違うところを目指しているのが良くわかるかも。

「ソーシャル・ネット経済圏」は、日経ビジネスと日経デジタルマーケティングの方々が、日本のソーシャルメディア業界について分析している書籍です。

「ソーシャル・ネット経済圏」は、日経ビジネスと日経デジタルマーケティングの方々が、日本のソーシャルメディア業界について分析している書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本では、日経ビジネスと日経デジタルマーケティングという、プロの記者や編集者の方々が揃っている媒体ならではの視点で、主要なソーシャルメディア事業者の方々のインタビューや業界考察がまとめられています。

特に、さすが日経BPによる取材というべきそうそうたる面々が並ぶインタビューでは、個別の事業者の方々のビジョンが実は結構異なっていることが見えてきますので、ソーシャルメディア業界の未来が気になる方には参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■「ミクシィの利用者は会社や大学などで現実につながっている人が多い。そうしたソーシャルグラフの価値を最大限に引き出すことが、これからの経営目標だ」(ミクシィ笠原社長)

■「ミクシィよりもソーシャル・ゲームのSNSの方が、会員同士の交流は圧倒的に活発。バーチャルの面が強かろうと、マーケティングの効果は大きい」(ある企業の担当者)

■グルーポン

以前から共同購入によって価格を割り引くサービスは存在した。ただ、募集期間が1~2週間と長く、割引率もさほど高くなかったことから市場は広がらずじまい。その限界を突き破ったのが、圧倒的な”クチコミ増幅装置”ツイッターやフェイスブックなどソーシャルメディアの台頭である

続きを読む ソーシャル・ネット経済圏 を読むと、日本のソーシャルメディア事業者が実はそれぞれ違うところを目指しているのが良くわかるかも。

新ソーシャルメディア完全読本 (斉藤徹)

「新ソーシャルメディア完全読本」は、ループスの斉藤徹さんが現在のソーシャルメディア事情について解説している書籍です。

「新ソーシャルメディア完全読本」は、ループスの斉藤徹さんが現在のソーシャルメディア事情について解説している書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本では特に海外のソーシャルメディア事情に詳しい斉藤さんならではの視点で、ソーシャルメディアの分類や可能性が解説されていますので、ソーシャルメディアについて俯瞰的に勉強してみたい方には参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■日本におけるフェイスブックの今後を占う上で、一番のキーになるのがビジネス活用

・企業のマーケティング活用

・ビジネスパーソン向けソーシャルネットワーク

■Flixsterの友人分類

・ソウルメイト

・大親友

・親友

・友人

・軽い知り合い

・悪い相性

・すぐに逃げろ