毎度、ちょっと周回遅れの感は否めませんが、個人的にもAMNとしても切っても切れない問題なので、今話題になっているGoogle JapanのPayPerPostキャンペーン活用騒動について自分の意見をメモしておきたいと思います。

(毎度のことですが長文注意です)

今回の顛末の詳細や経緯については下記の一連の記事に詳しいので、詳細はそちらをご覧いただければと思いますが。

・Yahooからの市場奪取に向けて手段を選ばぬGoogle、PayPerPostキャンペーンを採用

・グーグル、プロモーションで謝罪 – CNET Japan

・Google、ペイパーポストのブログマーケティングで謝罪:渡辺隆広のサーチエンジン情報館

・[を] Google がブロガーにお金を払って広告記事を書かかせていたが実はそれは Google のポリシーに反する

・チミンモラスイ? : ブロガーズネットワーク再考 その9

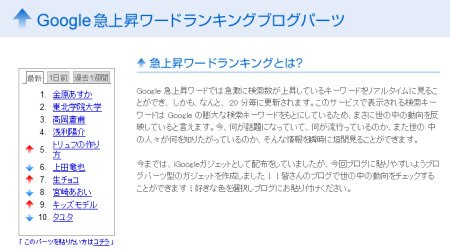

概要を知らない方にざっくり内容を紹介すると、Google Japanが「急上昇ワードランキング」のプロモーションでCyberBuzzのPayPerPostサービスを利用していたことが、ネタフル、Asiajin経由で米国のTechCrunchにまで取り上げられ、それに対してGoogleが公式ブログで謝罪することになった。というのが基本的な流れです。

・Google のマーケティング活動について

その後、AsiajinやTechCrunchの影響で英語圏でも議論が広がる一方、上記の謝罪記事やTechCrunchの記事が日本語にも翻訳されたこともあり、日本のブログ界隈でも議論が盛り上がり、CNETを初めとしたメディアもカバーして今日に至るという感じですね。

ちなみに、この議論に対する私自身の立ち位置をあらかじめ開示しておくと。

個人的には過去に「これからは、やらせブログは規制の対象に?」という記事で言及しているように、いわゆるPayPerPost系サービスについて良い印象を持っていないのは事実です。

ただ、AMNでもブログマーケティングポリシーを公開したり、PayPerPost系サービスの懸念点を啓蒙したりと、いろいろと試行錯誤はしてきましたが、一方で日本においては米国に比べるとPayPerPost系のサービスが種類も数も大幅に進化していて、日本のネットマーケティングにおいて一定のポジション占めている存在になっていることも、これまた事実。

そう言う意味では、PayPerPost系サービス自体は、個人的な好き嫌いは別として、業界としては使い方によっては有効なサービスと考えられていると理解しています。

(もちろん、だからといってAMNでいわゆるPayPerPost系サービスを実施することはありませんが)

そんな中、個人的にPayPerPostサービスについて、まず超えてはいけないポイントと考えているのは、報酬があることを開示しているPayPerPostか非開示のPayPerPostかという点。

「アフィリエイトを、広告としてではなくパートナーづくりに活用する」を日経NMに投稿しました。

日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。

日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。

今回も、前回に引き続き、私なりのAISASの考え方の話を書いています。

不明点や不足点等ありましたら、記事の方でもこちらのブログでも遠慮無くご指摘下さい。

■アフィリエイトを、広告としてではなくパートナーづくりに活用する:日経ビジネスオンライン

「前回のコラムでは、検索連動型広告の役割は通常の「広告」とは明らかに異なるという話を紹介しました。もう一つ、検索連動型広告と同様に、勘違いの素となることが多いのがアフィリエイト「広告」です。

アフィリエイトは、一般的にはアフィリエイトプログラムと呼ばれるサービスを活用して、一般のWebサイトやブログの運営者に自社の製品やサービスの広告を掲載してもらえるようにする仕組みのことです。 」

※このコラムでは、先日公開したカンバセーショナルマーケティングの講演資料でまとめた話の掘り下げだとか、実際にソーシャルメディアを活用したマーケティングを実践する際のステップなどを書いていければと思っています。

マーケティング22の法則 (アル・ライズ/ジャック・トラウト)

「マーケティング22の法則」は、マーケティングの専門家として有名なアル・ライズとジャック・トラウトが、マーケティングの基本的な法則についてまとめた書籍です。

「マーケティング22の法則」は、マーケティングの専門家として有名なアル・ライズとジャック・トラウトが、マーケティングの基本的な法則についてまとめた書籍です。

昨年購入して読んでいたのですが、読書メモを書いてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本が日本で発売されたのは1994年とインターネットが登場する前になるのですが、マーケティングの基本というのが実は技術の進化にはそれほど影響されない根本的なものであるというのを思い起こさせる本になっています。

マーケティングに携わる方であれば一度は読んでおいて損はない本だと思います。

【読書メモ】

■一番手の法則:一番手になることは、ベターであることに優る

最初のブランドが一般に先行的立場を維持する1つの理由は、そのブランド名がしばらしば商品の総称になることである。

■カテゴリーの法則:あるカテゴリーで一番手になれない場合には、一番手になれる新しいカテゴリーを作れ

■心の法則:市場に最初に参入するより、顧客の心の中に最初に入るほうがベターである

■知覚の法則:マーケティングとは商品の戦いではなく、知覚の戦いである

「周知の事実の法則」自分自身の知覚ではなく、だれか他の人の知覚をもとに購入決定をする。

■集中の法則:マーケティングにおける最も強力なコンセプトは、見込み客の心の中にただ1つの言葉を植えつけることである。

■独占の法則:2つの会社が顧客の心の中に同じ言葉を植えつけることはできない

■梯子の法則:採用すべき戦略は、あなたが梯子のどの段にいるかによって決まる

Grand Theft Auto IVにみる、ゲームの教育効果と負の効果の境界線

先日、「最近のゲームに改めて感じるエデュテイメントの可能性 : tokuriki.com」という記事を書きましたが、この記事と必ずセットで書かなければと思っていたのが、昨年末にプレイしたGrand Theft Auto IVというゲームの存在です。

Grand Theft Autoとはいわゆる自動車強盗とか車両窃盗とかいう意味。

そのタイトルから想像できるように、Grand Theft Autoはギャング組織の下っ端が、任務をこなしながら成り上がっていくというタイプのゲームです。

何と言っても凄いのは世界的な人気。

なにしろGrand Theft Auto IVの売り上げは「ハリー・ポッターと死の秘宝」が保有していたギネス世界記録を塗り替えたほどで、「今後2~3年間にこれらのゲーム(の初期の販売実績)に匹敵するゲームが登場するとはなかなか言い切れない」とアナリストに言わせてしまうほどのシリーズです。

また一方で、「18歳の少年が『Grand Theft Auto IV』を真似てタクシージャック」とか、「『GTA IV』 “飲酒運転”に対しMADDが非難声明 レーティングの変更を求める」とか、様々な暴力的な表現でも物議をかもし、良い意味でも悪い意味でも注目されているゲームソフトです。

まぁ、なぜそんなゲームが売れるのかはやってみないと分かるまいということで、思いきって昨年購入し、プレイしてしまいました。

正直な話、ゲームを始めた最初は、なんだか主人公もさえない感じの汚らしいおっさんだし、こんなゲームがなんで売れるのか?と思ったりもしてしまったのですが。

本当にこのゲーム、やばいぐらい良くできています。

ライフサイクルイノベーション (ジェフリー・ムーア)

「ライフサイクルイノベーション」は、「キャズム」で有名なジェフリー・ムーアがイノベーション戦略について詳細に考察した書籍です。

「ライフサイクルイノベーション」は、「キャズム」で有名なジェフリー・ムーアがイノベーション戦略について詳細に考察した書籍です。

昨年購入して読んでいたのですが、読書メモを書いてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本で最も印象的だったのは、対消費者向けのボリューム・オペレーション型の企業と、大企業が中心のコンプレックス・システム型の企業においては、戦略が全く反対になることが多いという点。

言われてみれば確かにそうなのですが、多くの企業が陥りがちなワナのような気がします。

翻訳もITmediaオルタナティブブログでもお馴染みの栗原さんが担当されていてとても読みやすいですので、「イノベーションのジレンマ」や「キャズム」に影響を受けたという方には、お薦めの本です。

【読書メモ】

■イノベーションがもたらす結果

・差別化:「他社より上に立つ」、つまり、競合他社が追随できないレベルの差別化を行う

・中立化:「クラス最上級」を求めるのではなく、「必要にして十分」な目標を追求する必要がある

・生産性向上:既存プロセスの再構築にフォーカスしたイノベーションが必要

・浪費

・上記のいずれかを目指したが達成できなかった

・中立化を行おうとしたが、「必要にして十分」の目標を超えてしまった

・差別化を目指して資源を投入したのに、実際には中立化の効果しか得られなかった

■イノベーションが十分な効果を発揮できない理由

・リスク回避の発想

・企業戦略の整合性の欠如

■二つのモデルはビジネスのあらゆる局面において反対に位置している。

一方のビジネス・アーキテクチャで最適の戦略が他方では最悪の戦略になることも十分あり得る。

・ボリューム・オペレーション型の企業:基本は対消費者

標準化された製品と商取引により大量販売市場でビジネスを遂行することに特化している

・コンプレックス・システム型の企業:大企業を主要顧客とする

複雑な問題を解決するコンサルティング的要素が大きい個別ソリューションが提供される

■コンプレックス・システムの階層

・ターゲット顧客

・ソリューション・セールス

・コンサルティング/インテグレーション・サービス

・ソリューション・アーキテクチャ

・サードパーティーの要素

・テクノロジー・アーキテクチャ

・インテグレーション・プラットフォーム

・レガシーシステム

■ボリューム・オペレーション・モデルの同心円

・テクノロジー

・製品・サービス

・共用基盤

・流通チャネル

・プロモーション

・ブランド広告/プロモーション

・消費者

最近のゲームに改めて感じるエデュテイメントの可能性

皆さん、先日の記事には様々な応援コメントやメールを頂きありがとうございました。

なんだか、改めて肩書きの重さをずっしりと感じてしまっている今日この頃です。

いただいた質問に対する回答や御礼のエントリーも書きたいのですが、重いエントリーが続いてしまうので今日は閑話休題。

かなり昔に書いた「Wii Musicにみる音楽の本当の楽しみ方と、逆転の発想」という記事にもらった、カイさんの「自由だけど自由じゃないWii Musicインプレッション」という記事に返答しようしようと思っていてできてなかったのを、今更ながらエントリーしたいと思います。

カイさんの記事は、ようは僕の記事だけ見るとWii Musicが「子供がリモコンを振って音を楽しむ」だけの自由なゲームに見えちゃうけど、実は「レッスンを受けて自分でセッションを作り出せる」奥が深いゲームですよ。という指摘で至極納得です。

というか、実は、この当時、前述の記事を書いた後にそういう話を書こうと思っていたのに、カイさんに先に書かれちゃったので、なんか書きそびれてしまったと言い訳しておきます。

で、そのとき書きたかったのが、「ゲームで学ぶ」と言うプロセスの可能性。

個人的には「ゲームを「勉強のため」と胸を張ってやれるようになる?」という記事を大昔に書いたことがあるように、シリアスゲームとかエデュテイメントといった分野に非常に興味がある人間です。

まぁ、要は根っからのゲーマーなので、ゲームをやる理由を探しているだけではないかという気もしないでもないのですが。

最近のゲームは、ゲーム機の性能が上がってリアルさが増しているために、実際の趣味や娯楽自体を仮想体験できるものが着実に増えてきている印象があります。

例えば、昨年「AFRIKAにみるセカンドライフと違う仮想世界の可能性」という記事で紹介したAFRIKAでは、思いっきりデジタル一眼レフのソニーのαがゲームの中に組み込まれていて、実際のカメラさながらの操作を体験することができます。

もちろん、ただボタンを押すだけでゲームはクリアできるんですが、本当に綺麗な写真を撮りたければ、レンズを変えるのはもちろん、いわゆる絞りとかシャッタースピードとかいろいろいじることが可能。

高価な一眼レフカメラやレンズを購入しなくても、その違いや使い方を疑似体験できるわけです。

で、前述のWii Musicもゲームとしては同じで、ただ単純にコントローラーを振っているだけで、それはそれでまぁストレス発散になるわけですが、一方でセッションとかアレンジの基礎をゲーム感覚で楽しみながら覚えていくこともできるようになっています。

これってある意味、極端に言ってしまえば音楽の授業だったりするわけですが。

音楽の「授業」だと、なんだかいちいち音符を間違えたのを弾き直させられたりと、完璧を求められる印象がありますが、Wii Musicだと試行錯誤もいろいろできるし、なんだか楽しく1つ1つのステップを覚えていける感覚があります。

いわゆる「授業」とか「学習」というと、どうも過去の経験からか、私たちは脊髄反射的に面倒と思ってしまう気がするのですが。

実は人間にとって何かを学んでいるプロセスって凄い楽しい経験のはずで。

ゲーム会社が持っているそういう楽しくさせるプロセスって、実は現状のつまらないとか面倒と思われている学習プロセスとかにもっと活かせるんじゃ無かろうかと。

そんなことを最近改めて強く思うようになっています。

特に、仕事のやり方を学んだりとか、ビジネスの知識を身につけるということ自体も、同じようにいわゆる「根性」とか「忍耐」とかの精神論から入るのではなく、楽しみながら身につけていくというやり方がもっとあってもいいんじゃないかなーと。

そんなことを妄想する今日この頃です。

ということで、○○の勉強をしていると言い訳できる、そんなお得なゲームをご存じの方は、是非教えてください。