日経ビジネスオンラインで連載を行っているコラム「企業と顧客を結ぶソーシャルメディア」に新しいコラムを書きました。

日経ビジネスオンラインで連載を行っているコラム「企業と顧客を結ぶソーシャルメディア」に新しいコラムを書きました。

今回は、6月に話題になったグリコのアイスの実のキャンペーンをご紹介してみました。

不明点や不足点等ありましたら、記事の方でもこちらのブログでも遠慮無くご指摘下さい。

■江崎グリコとAKB48が示した「マス」「ソーシャル」の新しい可能性

「ちょっと前になりますが、6月に広告業界で最も注目された話題と言えば、やはりグリコ「アイスの実」のプロモーションとして実施されたAKB48・江口愛実の企画でしょう。

6月13日に突如として「江口愛実」が、AKB48の新メンバーとして週刊誌「プレイボーイ」やグリコのテレビCMに登場し、さまざまな噂や憶測が飛び交いました。

その後、AKBメンバーのブログ投稿や、様々な情報の分析の元にCG(コンピューター・グラフィックス)であることが判明するのですが、AKB48選抜総選挙イベントの後ということもあり謎の新メンバー登場は、大きな話題になりました。」

※このコラムでは、カンバセーショナルマーケティングの講演資料でまとめている話の掘り下げだとか、実際にソーシャルメディアを活用したマーケティングの事例を分析する形で書いていければと思っています。

月別: 2011年8月

今年のWISH2011は、日本のウェブサービスやアプリにとっての二段ロケットになることを目指していきたいと思います。

すっかりブログでのご紹介が遅くなりましたが、毎年開催させて頂いているウェブサービスのプレゼンイベント「WISH」を今年も開催します。

WISHは、もともとは2009年の夏に、私がTEDxTokyoや、梅田望夫さんの「日本のウェブは残念」発言騒動などに影響を受けて企画するようになったイベントでした。

私のブログでの問いかけに100名を超える多くの方が賛同して頂き、赤字イベントながら多くのボランティアの方に支えられてWISH2009を400名規模で開催することができた、というのは個人的にも非常に勇気づけられる経験でした。

ただ、WISH2009の頃は米国で開催されている未公開サービスのローンチイベントであるTechCrunch50にかなり影響されていたこともあり、無名のサービスのプレゼン大会というのを意識して開催していたのですが、昨今のスタートアップベンチャーキャピタルブームの影響もあり、そういった企画は日本でも数が増えてきましたので、無名のサービスのプレゼン大会としての役割はそれほど必要なくなってきているのかな、と思います。

そこで、今年のWISH2011は、WISH2011+ソーシャルメディアサミットという形で、もう少し上のフェーズの企業を支援する方向に少しシフトをしてみることにしました。

続きを読む 今年のWISH2011は、日本のウェブサービスやアプリにとっての二段ロケットになることを目指していきたいと思います。

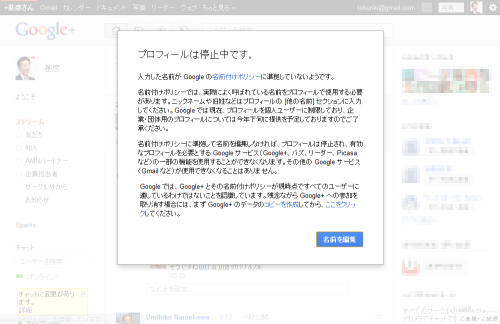

実名なのにGoogle+のアカウントが停止されてしまいました。Googleは私に改名しろと言いたいんでしょうか。

※徳力のGoogleプロフィールですが、8月13日0時45分に無事に復活しました。ご心配頂いた皆さんありがとうございました。

ツイッターのフォロワーの方から、こんなメッセージを頂きました。

「徳力さんご本人の g+ アカウント、プロファイル停止みたいですがこれもネタですか?」

そういえば一時期社内でもGoogle+のアカウント停止騒動が話題になってたなぁ、と他人事のようには思ったものの、正直な話最初はこの人が違う人のプロフィール見てるのかなと思ったんですが。たしかにスマホのGoogle+アプリでログインしようとすると全くできません。

あれ?と思って仕方なく会社からPCでログインすると、何とこんなメッセージが。

え?

プロフィール停止?

どういうこと?

まさか自分が無意識にニックネームを創作して登録してしまったからかと編集ボタンを押してみると。

続きを読む 実名なのにGoogle+のアカウントが停止されてしまいました。Googleは私に改名しろと言いたいんでしょうか。

ソーシャルメディアの効果測定をどう考えるかは、ソーシャルメディアの位置づけ次第で全く変わってしまうと言う話。

もうかなり前の話ですが、日経新聞さんのFacebookセミナーで基調講演を参加させて頂きました。(その時に利用した資料はこちらです。)

このセミナーの後半で、コカコーラの足立さん、竹嶋さんとANAの高柳さんと、日経新聞の小柳さんをモデレータにパネルディスカッションもさせていただいたのですが、その場で非常に印象に残った議論があったので今更ながらメモしておきたいと思います。

パネルディスカッションでは、企業のソーシャルメディア活用のあり方について議論がされたのですが、個人的に特に印象に残ったのが効果測定の話。

![]()

コカコーラと言えば、AMNが実施したソーシャルメディア活用企業調査でも1位になったほど積極的に複数のソーシャルメディアを活用していることでも有名ですし、ANAといえば、Facebookページに16万人以上のファンがあつまる日本のFacebookページを代表する成功事例。

ただ、興味深いのは両社がソーシャルメディア活用の効果測定の仕方については両極端に違うスタンスを取っていたことです。

続きを読む ソーシャルメディアの効果測定をどう考えるかは、ソーシャルメディアの位置づけ次第で全く変わってしまうと言う話。

書籍「ポスト3.11のマーケティング」に、コラムを提供させて頂きました。

ちょっとタイミングが遅くなってしまいましたが、先日出版された書籍「ポスト3.11のマーケティング」に、コラムを提供させて頂きましたのでご紹介です。

ちょっとタイミングが遅くなってしまいましたが、先日出版された書籍「ポスト3.11のマーケティング」に、コラムを提供させて頂きましたのでご紹介です。

「ポスト3.11のマーケティング」は、タイトル通り、3.11の大震災によってマーケティングがどのように変わる可能性があるのか、という点について、私も参加させて頂いているデジタルコンサルティングパートナーズの面々が考察した書籍です。

各章は下記のようになっています。

■脱「自粛」による日本の再構築 岸本 義之

■震災後のメディアとマーケティング 横山 隆治

■逆境に打ち勝つマーケティングイノベーション 田中 義啓

■東日本大震災で明らかになったソーシャルメディアの限界と可能性 徳力 基彦

■ネットの言葉は人をむすぶか ツイッターが紡ぐポスト震災のマーケティング 厚川 欣也

■Do the Right Thing 商品選択は「正しい」に向かう 平塚 元明

■making is connecting 震災後に立ち上がった「メディア」たち 高広 伯彦

■変わるマーケティングの換わらぬ使命 山本 直人

私も、日経ビジネスに書かせて頂いたソーシャルメディアの限界と可能性についてのコラムを書籍用に編集して掲載させて頂きました。

それぞれのパートナーの方が、それぞれの視点から考察をされていますので、何かしらきっかけになる言葉が見つかるのでは無いかと思います。

なお、この書籍の印税はすべて被災地に寄付させて頂いております。

何度もブログでも書いていることですが、今回の震災の犠牲は今からでは取り返すことはできませんが、せめて今回の震災がこれからの新しい日本がはじまるきっかけになったと振り返れるよう、自分も微力ながらやれることを考え、行動していきたいと思います。

【読書メモ】

■今回の震災がもたらした5つの被害

・地震

・津波

・原発事故

・計画停電

・自粛がもたらす経済活動の停滞

■広告自粛現象の原因

・今再開しても売上に全くつながらないという業種・商品における停止判断

・広告内容の一部に、被災者の気持ちに沿わない表現が含まれているので当面見合わせたいというもの

・こんな時期にお前のような会社が広告をすることがけしからんというクレームを受けかねない業種が自粛をしたということ

・強引に割り込んで、一方的にメッセージを叫ぶというスタイルの広告が、一般消費者の反感を買いそうなため

テレビは生き残れるのか (境 治)

「テレビは生き残れるのか」は、広告代理店や映像製作会社ロボットなどを経験されている境治さんの書籍です。

「テレビは生き残れるのか」は、広告代理店や映像製作会社ロボットなどを経験されている境治さんの書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本では、テレビに深く関わってきた境さんならではの視点で、いわゆる「テレビ業界」の課題と可能性について考察されています。

個人的には広い意味でのテレビ業界が生き残りの瀬戸際に立たされるようなことは当分ないと思っていますが、境さんが書籍の中で指摘されているようにリーマンショックから続くテレビCMを中心としたマス広告費の見直しによる業界規模の縮小や、それによるひずみに狭い意味でのテレビ業界が苦しむことになる、という指摘には納得感があります。

一方で、ネットやソーシャルメディアとテレビが連携することで、新しいテレビ業界が生まれる可能性も、この本を読んで改めて強く感じます。

そう言う意味で、この本は、テレビの未来が気になる方には参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■日本の映像ビジネスは、テレビ広告費でほとんどすべて成り立ってきた

■映像ビジネスがビジネスになりえてない理由

・制作と製作の文化が足かせになっている

・マーケティング意識の圧倒的な低さ

■あのテレビCMを見たな、と感じる最低限の数字は、最低でも1500GRP

多くの人がはっきり見たなと感じるときは、2500~3000GRPぐらいはある