今年もad:tech Tokyoの怒濤の二日間が終わりました。

私自身、4度目のad:techの登壇で慣れてきた面はあるのですが、今年は改めていろいろ思うところのある二日間だったので、ブログにまとめておこうと思います。

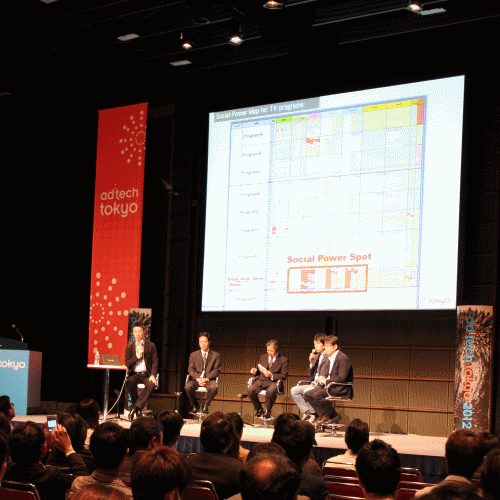

まず振り返っておきたいのは私が担当した「マスメディア×ソーシャルメディア:「マス」「ソーシャル」から生まれる最適キャンペーンとは」のセッションです。

Photo by Kamijo-san

Photo by Kamijo-san

先日ブログでご紹介したように、非常に豪華なパネリストに恵まれ、モデレータとしては非常に楽をさせて頂いたセッションでした。

・マスメディア×ソーシャルメディアのad:techセッションでは、テレビとソーシャルの組み合わせの可能性を議論したいと思います。

セッションが終わって改めて感じているのは、もはやソーシャルメディアとマスメディアを分けて考えることに、意味がなくなりつつあるという点です。

今回のセッションではあえてバラバラの業種、バラバラの職種の方にパネリストとして参加頂きました。

誤解を避けずにあえて簡単に登壇者を分類すると

Photo by Kawarazuka-san

Photo by Kawarazuka-san

写真右から順番に

・エステーの鹿毛さんは、マスの象徴であるテレビCMを作っているマスの人

・日テレの原さんは、テレビ局の中でソーシャルメディア連携を模索しているマスの人

・CCIの長澤さんは、マスも経験しソーシャルメディア活用支援にも携わっている中間の人

・サントリーの坂井さんは、ソーシャルメディアの運営に携わっているソーシャルの人

・で、私は、ソーシャルメディアの活用支援をしているソーシャルの人 です。

ただ、一歩引いた視点で見ると4人とも、顧客や視聴者に対して企業やブランドのメッセージを伝えたり、コミュニケーションを行うのが仕事なわけで。

ユーザーがマスやソーシャルを使い分けて生活している以上、実は二つの間に明確な境界線は存在しません。

セッションの中でも、日テレの原さんからサマーウォーズの放送の際に、ソーシャルメディア連携施策をアピールしたところ視聴率が山場に向けて上がっていくのが確認できたという話や、CM中の視聴率の減少幅が小さくなったという話があった他、エステーの鹿毛さんからもソーシャルメディア上の告知の結果テレビCMの視聴率を1%押し上げたという話が紹介されました。

これはつまり、テレビの盛り上がりがソーシャルメディアに反映されているだけでなく、ユーザーがテレビを見ながらソーシャルメディアを利用することにより、視聴率にも影響を与える可能性があることを示唆しており、二つが双方向につながってる関係であることを示しています。

続きを読む もはや、ソーシャルメディアとマスメディアを分けてマーケティングを考えること自体が間違っている、ということをad:tech Tokyoで考える。