「ほんもの」は、「経験経済」などの書籍で知られるパイン氏とギルモア氏が書かれた書籍です。

「ほんもの」は、「経験経済」などの書籍で知られるパイン氏とギルモア氏が書かれた書籍です。

かなり前に読んでいたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この二人の書いた前著の「経験経済」には個人的にもかなり影響を受けているのですが、その二人の新しい書籍が出ていたと言うことで、周回遅れながら読んでみました。

この本でテーマとして取り上げられているのは、「Authenticity」。

直訳すると、信頼できること、とか、確実性、ですが邦題ではあえて、ひらがなの「ほんもの」を当ててきています。

先日ad:tech Tokyoで来日したFacebookのマークさんも、「Authentic」というフレーズを強調していましたが、日本語に翻訳しづらいこの「Authenticity」というのが、これからの時代のマーケティングを考える上で一つ重要なキーワードであることは間違いなさそうです。

これからの時代のマーケティングを一歩引いた視点で考えてみたい方に、お勧めしたい本です。

「グランズウェル」や「マーケティング3.0」。また、当然のことながら「経験経済」とあわせて読むのがお勧めです。

【読書メモ】

■消費者にコントロールされた生産、すなわち最終製品の提供ではなく、プロシューマーに生産の基盤を与えることにより、企業は、購入者が自ら決定するものを提供することに目を向けなければならなくなっている。

これによって購入者は、巧みに買わされたとあまり感じなくなるからである。

■「これから人々は、自らを演技をしながら組み立てていくことになる。決して現在のままの自分ではあり続けることはない」(トーマス・ゼンゴディータ「メディエーティド」)

■ほんものについての公理

・自分がほんものなら、ほんものであると言う必要はない

・自分をほんものであると言うなら、ほんものであるべきである

・自分をほんものであると言わないなら、ほんものであることはよりやさしい

投稿者: 徳力 基彦

私の好きなジャンクフード集を、iPhoneに残っていた写真から投稿してみるテスト

するぷろを使うと複数投稿できるらしいので、やってみます。

11月22日(木)に久しぶりにオープンなセミナーで、ソーシャルメディア活用事例のプレゼンをしますので、ご興味のある方はぜひお越し下さい。

11月22日(木)にWeb マーケティング・リレーセミナーというセミナーで久しぶりにプレゼンしますので、ご紹介です。

昨年はお陰様でたくさんの講演依頼を頂き、講演とかモデレーターとかイベントの司会も含めて年間で100回以上いろいろと登壇させて頂いたんですが、あまりに外部講演ばかりやっていて本業がおろそかになってしまったので、今年は年始に「講演は基本的に断るという抱負をたてて、ほとんどの講演をCOOの上田さんにお願いしたり、失礼ながらお断りしたりしてきました。

といいつつ、実は企業内のクローズドな勉強会等で講演させて頂くことは今年も結構あったんですが。

今回、久しぶりに完全にオープンなセミナーでプレゼンさせて頂くことになりました。

Web マーケティング・リレーセミナーは、アクセス解析で有名な小川さんがキャッチボール21さんと一緒に企画されているセミナーだそうで。

プレゼン後に、テレフォンショッキング形式で次回のスピーカーとディスカッションするという珍しい形式になってます。

小川さんからのお誘いというのと、前回のスピーカーが翔泳社の押久保さんで面白そうだったのと、最近オープンな場でプレゼンしてなくて久しぶりにやってみたくなったのもあり、今回プレゼンをお受けすることにした次第です。

(次回のゲストはまだ教えてもらってなくて不安になってきたので、我こそはという人は是非小川さん宛に連絡して下さい。)

当日は、過去に公開した下記のソーシャルメディア活用パターンの事例編のプレゼンの事例を、最近の事例にアップデートした資料でプレゼンする予定です。

こっちのプレゼンは外部ではあまりやってなかったので、まだ、私のこのプレゼンを聞いたことないので聞いてみたいという方は、是非ご参加頂ければ幸いです。

終了後に軽い懇親会もあるみたいなので、是非雑談しましょう。

(ちなみにこの資料は事例編で、基本編の続編になるので、良ければこちらの基本編のプレゼンに目を通してきてから参加して頂けると幸いです。当日は基本編の話はかなり飛ばします。)

■セミナーのお申し込みはこちらのページからどうぞ

■追伸

ちなみに、いつも地方の講演依頼を毎回お断りしてしまっているので、今回のプレゼンの様子を動画に録画して公開してしまおうかと思っているんですが、誰か格安で講演動画の撮影をしてくれたりする人・・・いませんかね・・・?

最後の手段としてはAMNの新人スタッフにお願いするんですが、ビデオカメラを使ったことがないらしく・・・

仕方ないからやっても良いよ、と言う方は是非徳力までご連絡下さい。

2012年のネット流行語大賞は、間違いなくヤフーの「爆速」であることを、ad:tech Tokyo 2012でまざまざと見せつけられた件について

先日、「もはや、ソーシャルメディアとマスメディアを分けてマーケティングを考えること自体が間違っている、ということをad:tech Tokyoで考える。」という記事で、ad:tech Tokyo 2012で自分が担当したセッションについての感想を書いておきましたが、今日はad:tech Tokyo 2012最終日のクロージング・キーノートについてメモしておきたいと思います。

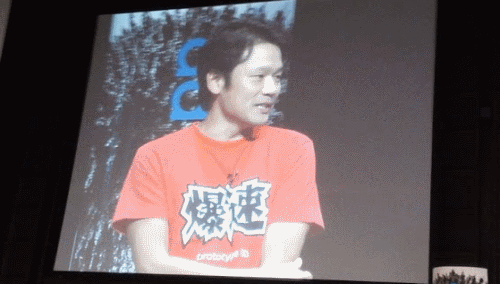

今年のad:tech Tokyoの基調講演の締めを飾るのは、この方。

そうヤフーの宮坂社長です。

海外のスピーカーが務めるのが当然と思われていたad:tech Tokyoのクロージングキーノートを、日本人がするという点だけでも注目度の高さがうかがえると思います。

私自身も初回のad:tech Tokyoでこんなエントリーを書いて、ad:techにおける日本のネット企業の存在感の無さを嘆いていたので感慨もひとしおです。

・ad:tech Tokyoで思う広告とか技術とか、いろんなものの境界線の無意味さ

現在のヤフーの経営陣の刷新が発表されたのは今年の3月1日。

それからまだ半年も経っていないわけですが、一年前と現在のヤフーは、もはや全くの別会社と言って良いほど雰囲気が変わった印象があります。

私自身半年前にこんなブログを書いていましたが。

・新生ヤフー経営陣には、とにかく何でも良いから日本のネットのドデカイ未来像を描いてもらいたいところ

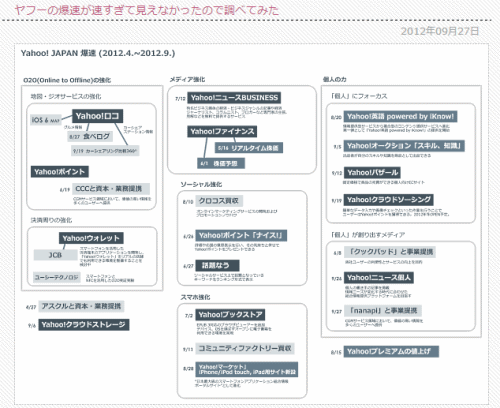

私なんかが偉そうに想像していた姿よりも、はるかに爆速でヤフーはそのイメージを変えてしまいました。

そのあまりに速すぎる爆速な活動内容は、こちらにまとまっていますので見て頂ければと思います。

・ヤフーの爆速が速すぎて見えなかったので調べてみた

まぁ、一つの会社の半年間の活動内容とは思えないほどまさに爆速です。

続きを読む 2012年のネット流行語大賞は、間違いなくヤフーの「爆速」であることを、ad:tech Tokyo 2012でまざまざと見せつけられた件について

アカウント・プランニングが広告を変える―消費者をめぐる嘘と真実 (ジョン・スティール)

「アカウント・プランニングが広告を変える―消費者をめぐる嘘と真実」は、アカウント・プランニングについて考察されている書籍です。

「アカウント・プランニングが広告を変える―消費者をめぐる嘘と真実」は、アカウント・プランニングについて考察されている書籍です。

高広さんに薦められてかなり前に読んでいたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

アカウント・プランナーという言葉は、これまであまり深く考えずに使っていたのですが、この本を読むと実はアカウント・プランナーと言う言葉は広告業界の変化において非常に重要なキーワードであることが分かります。

この本が出版されたのは2000年と、少し前の本にはなるのですが、インターネットの普及による広告業界のビジネスモデルの変化を考えるよりも前に、もっと根本的な広告業界が求められている変化の姿について考えてみたい方には参考になる点が多い本だと思います。

【読書メモ】

■最高の、と同時に最も効果的な広告は、コミュニケーションと広告メッセージ開発プロセスの両面に消費者を参加させようとする

■広告には、取り込まなくてはならない重要な観点が三つある

・クライアントのビジネスという観点

・広告代理店のクリエイティブという観点

・広告のターゲット、つまり消費者の意見と偏見

■「私の作るものは広告そのものではない。広告を見たり聞いたり、読んだりした人の頭の中で起きるちょっとした反応こそが私の作品なのだ」(ジェフ・グッピー)

■「アカウント・プランニングは、消費者を広告制作のプロセスに巻き込む手法だ。本当に効くためには、広告は独特かつ適切でなければならない。プランニングは、そのどちらにも寄与するのだ」(クリス・カウプ)

東北セミボラ企画に参加して考える、被災地の復興は終わるどころか始まってさえいない場所もあるという現実。

先月、Web広告研究会で開催された第三回東北セミボラ企画に参加させて頂きました。

東北セミボラとは東北のいまの復興(ボラ)とこれからの復興(セミ)のため、セミナーとボランティア活動を行うというWeb研が作った造語。

ボランティアだけでは何となく行きづらいという私のような優柔不断な人間に用意された企画と言っても過言ではない、ということで、今回タイミングが合ったので思い切って申し込みました。

何しろWeb広告研究会が主催名だけあってセミナーの講師も超豪華。

ad:tech Tokyoで締めの基調講演をしていたヤフーの宮坂社長が基調講演を行い、HTML5のパネルディスカッションに、プロデューサーの藤井 雅俊さんの町おこし講演まで、普通に東京でやっている通常のセミナーより豪華と言っても失礼ではない構成になっています。

で、私自身は実は打ち合わせの関係でセミナーには全く参加できず、懇親会から参加のセミボラならぬノミボラになってしまったわけですが。

セミナーの翌日に実施されたボランティアで感じた感想を、こちらにメモしておきたいと思います。

今更ながらの告白になりますが、私自身は東日本大震災の後、一回も被災地に足を運んでいませんでした。

周りのボランティアに参加した人に勧められたこともあり、行こうかどうか何度か悩んだのですが、結局なんとなく流されるままに行かずに済ましてしまい、気がついたら1年半以上たってしまっていたというのが正直なところです。

震災の直後こそ、下記のようなブログを書き、震災関連の情報サイトの集約に努めたりもしましたし。

・震災で大変なこんな時だからこそ、自分は自分のできること、継続できることに注力しようと思います。

今年の3月には「震災復興支援サービス大賞」なる企画の運営事務局もさせて頂きました。

・震災からの復興に、ソーシャルメディアやネットを通じて個人で貢献できることはまだまだあるはず

ただ、何となく自分のできることというのはソーシャルメディア周辺による支援だから、現地に行かなくてもソーシャルメディア経由で支援すれば良いんだ、と自分に言い聞かせていたところがあるのも正直なところ。

そんなこんなで気がついたら1年半も経ってしまうんですから人間の意識というのは恐ろしいものです。

震災復興支援サービス大賞の時にも、さんざん様々な人から復興は終わっていない、震災は終わっていないという発言を耳にしたにもかかわらず、自分の中ではそうは言ってもある程度目処はついているんだろうと、勝手に思っていました。

いや、自分のために、そう思い込もうとしていただけかもしれません。