「ハイ・フライヤー 次世代リーダーの育成法」は、サブタイトル通りリーダーの育成法について考察された書籍です。

「ハイ・フライヤー 次世代リーダーの育成法」は、サブタイトル通りリーダーの育成法について考察された書籍です。

かなり前に読んでいたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

一般的に組織のリーダーというのは、最適な人が自然と出世競争に生き残っていく者だと考えられがちですが、この書籍ではリーダーを開発していく必要があるという視点で、リーダーの育成について考察されています。

リーダーの育成方法に悩んでいる方には参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■経営者は、リーダーシップ開発に関して二つの不合理な仮定をもっている

・リーダーシップ・スキルは人に本来備わっているという仮定

・企業内における試練は組織内での競争者の情熱を試すものであり、その適者は競争を生き残るだけでなく、たいていはトップに上り詰めるという仮定

■リーダーシップ開発の第一ステップ

「適者生存」という概念から「適者開発」という概念へ移行する

・短期的に「着任させて、やっていけるかどうかを見極める

・プログラムを与える

■脱線してしまう経営幹部は脱線する前、実は脱線する理由と同じような理由で成功していた事例が多いように見受けられた

投稿者: 徳力 基彦

LINEにユーザーを奪われるのを今心配すべきなのは、FacebookやTwitterのようなSNSではなく、携帯メールを提供する携帯電話事業者ではないか。

すっかりご紹介が遅くなりましたが、先日日経ビジネスさんが発売されたLINEのムックで、今後のLINEの展望についての私のコメントを掲載していただきました。

アンケートが取られたのが結構前だったので、アンケート中で聞かれた2013年の夏のLINEの日本の利用者数3000万人以上という数値を、実はすでにLINEはあっさりと抜き去っていたりするわけですが。

ちょっとこれだけだと短すぎて意図が伝わってないかもしれないのと、丁度昨日から、ラインの企業向けアカウントの中小企業向け公開の記事が話題になっていますので、こちらのブログで自分の考えを補足しておきたいと思います。

・LINE新戦略で「タウンページ目指す」、低価格の企業アカウントを全国へ

以前、下記のようなブログを書いたこともありますが、個人的には、LINEの魅力は何と言っても手軽なクローズドコミュニケーションができる点だと考えています。

・mixiのプライベートグラフ戦略が正しかったということが、LINEによって証明されたという仮説

最近になって、カカオトークのヤフーとの提携や、DeNAのcommのリリースなどにより、にわかに激戦区の感を帯びてきた感じもあるLINE周辺。

LINEのカテゴリは、「無料通話アプリ」や「スマホ通話アプリ」と呼ばれることも多いため、使ってない人からすると一件無料音声通話が人気の秘密と思われるケースも多いようですが、個人的に感じているLINEのコア機能は何と言ってもチャット的なメッセージ機能です。

メッセージを送りたい人を選んでメッセージを送る。

この当たり前のことが手軽にでき、さらにそこにスタンプというテキスト入力不要のコミュニケーション手段を追加したことで、これまでのガラケーのメールやデコメの置き換えになった。というのがシンプルなLINEの魅力でしょう。

実際には目線を一歩引いてみると、2億人のユーザーを誇る中国のWeChat、6600万人の韓国のカカオトーク、そして先日7500万人を突破したNHN JapanのLINEと、「スマホメッセンジャー」と言われるカテゴリのアプリの躍進はアジア全体で始まっています。

続きを読む LINEにユーザーを奪われるのを今心配すべきなのは、FacebookやTwitterのようなSNSではなく、携帯メールを提供する携帯電話事業者ではないか。

中の人などいない @NHK広報のツイートはなぜユルい? ( @NHK_PR 1号)

「中の人などいない @NHK広報のツイートはなぜユルい?」は、NHKのツイッターアカウントを運営されているNHK_PR1号さんが書かれた書籍です。

「中の人などいない @NHK広報のツイートはなぜユルい?」は、NHKのツイッターアカウントを運営されているNHK_PR1号さんが書かれた書籍です。

献本を頂いていたので、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

NHK_PRは、間違いなく日本を代表するツイッターアカウントの一つと言えます。

3年前のツイッターブームの頃には、軟式アカウントの代表の一つとして捉えられることが多かったように思いますが、震災の際のNHKのUstream中継公認に代表されるような、さまざまな話題を巻き起こしつつも、ブームの後もそのスタンスを愚直に貫き続け今日も日々つぶやき続けられています。

この本では、そんなNHK_PRの誕生の裏話や現在のスタンスが確定されるまでの様々な試行錯誤が、実に赤裸々に描かれています。

実はこうした紆余曲折というのは、企業のツイッター担当者の方々も多かれ少なかれ抱えられていると思いますが、現在50万フォロワーを擁するNHK_PRにも、実は本当に右も左も分からず試行錯誤されていたという事実はかなり勇気づけられる事なのではないでしょうか

「NHKだからどうせプロが運営してるんだよね。」とスルーせず、この本を手に取ってみると、ちょっと自分のやり方に自身が持ててくるのでは無いかと思います。

そういう意味でこの本は、企業のツイッター担当者はもちろん、ソーシャルメディア活用の方向性に悩んでいる方々には、刺激になる点が多々ある本だと思います。

「ツイッター部長のおそれいりこだし」や「ビジネス・ツイッター」を合わせて読むのもお勧めです。

【読書メモ】

■NHK+白石さん+のだめ+バカリズム+お前

「設定した性格なんて、しょせんは作り物。お前は、作り物と友達になりたいか?映画やドラマのキャラクターとはちがうんだよ。やっぱり最後にキーバードをたたくお前自身が、アカウントそのものなんだ。」

ゲーム会社で開発の仕事をしているGさん

■「これからNHKにはたくさんのアカウントが出来ます。それらのアカウントは宣伝をします。番組の宣伝です。でも、あなたのアカウントは宣伝をしません。」

「そして、あなたはそのアカウントでたくさん会話をしなさい。それはソーシャルメディアの一つの正しい使い方です。それが、あなたの役目です。」

NHKのインターネットを管理するKさん

政治家のソーシャルメディア活用度ランキングにみる、日本は政権の中枢にいる人ほどソーシャルメディアを使ってないという現実。

野田総理が唐突に解散を宣言しましたね。

・野田佳彦首相は善良すぎる: やまもといちろうBLOG(ブログ)

上記のブログでも、やまもとさんが言及してましたが、まさに「解散権を持ち、覚悟を決めたトップは強い」ということを改めて感じた出来事でした。

野田総理の決意の表情に対し、安倍さんのしどろもどろっぷりが、動画で見ると実に際立ちます。

とはいえ、民主党の混乱ぶりを見る限り、覚悟を決めるのが遅すぎたという印象はぬぐえませんが。

と言う政治側の話は置いといて。

今回の解散で個人的にやはり残念なのが、結局今回の選挙も、選挙期間中のネット利用が禁止のまま、選挙に突入してしまったという現実。

ネット選挙については、私自身はもはや10年近くウォッチし続けているのですが、この5年ぐらいは全く進展しないどころか、逆に後退している印象すら受けます。

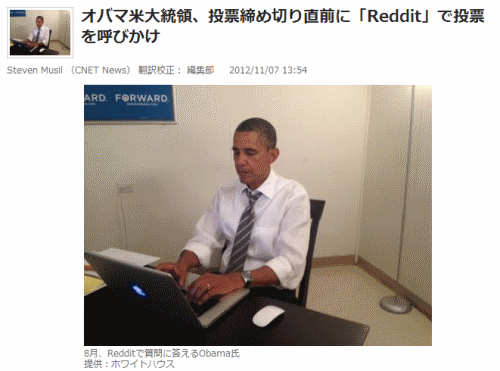

つい先日実施された米国の大統領選挙では、4年前の選挙に輪をかけて、完全にソーシャルメディアの活用が当然の大統領選挙となっていましたし、オバマ大統領の勝利ツイートが、ツイッターのリツイート記録を更新するというオマケ付き。このツイートは現時点で80万回以上もリツイートされています。

・オバマ米大統領の勝利宣言ツイート、リツイート回数で過去最高に

Four more years. twitter.com/BarackObama/st…

— Barack Obamaさん (@BarackObama) 11月 7, 2012

ただ、日本では上記の開票後のツイートはOKですが、候補者による選挙期間中のツイッターの利用は公職選挙法違反です。

・日本の公職選挙法は、やっぱりTwitterのつぶやきも禁止だった。

下記のように、投票締め切り直前にネットで投票呼びかけの行為を公開しようものなら公職選挙法違反の現行犯です。

・オバマ米大統領、投票締め切り直前に「Reddit」で投票を呼びかけ

当然、今回の選挙期間中も、日本の政治家の皆さんは綺麗にソーシャルメディアやネットの活用を停止されることでしょう。

さらに個人的に問題だと思うのは、この法律があるために、政治家の支援者がソーシャルメディア上で候補者を応援する発言をできなくなることです。

もちろん、実際には発言は自由のはずなんですが、もしある候補者の支援者がソーシャルメディア上で候補者を応援した場合、候補者によるソーシャルメディア活用とみなされて候補者の当選が取り下げられるリスクがあるわけで。

日本の政治について真剣な人なら真剣な人ほど、選挙の仕組みについて詳しい人なら詳しい人ほど、選挙期間中にはネット上での発言を自ら制止せざるを得なくなるんですよね。

これを箝口令といわずに何と呼ぶんでしょうか。

正直、一票の格差と同様、これも言論の自由をうたっている憲法の原則に違反してるんじゃないかと思えちゃったりするわけです。

続きを読む 政治家のソーシャルメディア活用度ランキングにみる、日本は政権の中枢にいる人ほどソーシャルメディアを使ってないという現実。

勝利の本質 アメリカ超成長企業に学ぶ新マーケティング戦略 (レジス・マッケンナ)

「勝利の本質」は、ハイテクマーケティングの権威として有名なレジス・マッケンナ氏が1980年代に書かれた書籍です。

「勝利の本質」は、ハイテクマーケティングの権威として有名なレジス・マッケンナ氏が1980年代に書かれた書籍です。

かなり前に読んでいたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

レジス・マッケンナ氏については、Marketing Voiceというポッドキャストで初めてインタビューを聞いて感動したことがあるのですが、意外に彼の本は日本語訳が出版されていないため、この本を買ったという経緯があります。

なにしろ、80年代の本ですから、インターネットとかが形も見えない時代の書籍なわけですが、今読んでも実は「グランズウェル」や「マーケティング3.0」などの最近の書籍と根底で通じているように読めるので不思議です。

ドラッカーやコトラーの本を読んでも同じような感覚を覚えることが多いですが、マーケティングにおける本質というのはネットやソーシャルメディアによってそれほど変わってないんだなと言うのが改めて分かります。

最近のトレンドではなく、一歩引いてマーケティングを考えてみたい方には参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■この社会では、情報はもはや使い捨てになってしまっている。

情報を与える代わりに、私は市場を把握し、市場とともに動き、良好な人間関係を確立させるという手段をとる。情報はあっという間に消えてしまうが、人間関係には永続性があり、この変わり身の速い社会では非常に強力な武器となる。

■「マーケティングを教育のプロセスとみなす」よう企業に直言している。

■新しいビジネス環境で成功するには、全部門の社員がマーケティングを念頭に置いておかねばならない。

■ダイナミックな地位確保戦略

・第一段階 製品の位置づけ

・第二段階 市場での製品イメージの定着

・第三段階 企業の評価確立

■売りつける商法と買わせる商法の決定的な差

・売りつける商法の基盤は、広告とプロモーションである

・買わせる商法では、優秀な製品を開発し、市場の構造を理解し、市場の主要人物や企業と手を組むことに焦点が合わせられる。

12月19日(木)のブロガー大忘年会では、来年のブログ10周年に向けて何をやれば面白そうか、是非意見を聞かせて下さい。

すっかりご紹介が遅くなりましたが、AMNでは12月19日(水)にブロガー大忘年会2012を開催しますのでご紹介です。

昨年までは、この時期はアルファブロガーアワードの準備で忙しかったりもしたのですが、そちらの企画は昨年で卒業させていただきましたので、今年は原点に立ち返り、まずは飲み会から始めましょう、というのが趣旨になります。

AMNは、もともと私も含め、ブロガーが集まった始まった会社ですし、ブロガーの視点だからこそできる新しい何かを考えるのが役割の会社でした。

それが何だかんだで時代の波にもまれ、いろんな紆余曲折をたどる結果になるわけですが、と言う過去の経緯は先日の下記の記事を読んでいただくとして。

【お待たせ致しました】っていうか隊長、そんなこといってパートナーブロガーに申し込んでないじゃないですか

今年からは、パートナーブロガーの方々の募集も再開し、ブロガー視点だからこそできる新しい何か、を改めて探す旅を再開したいと思っています。

特に去年までは、アルファブロガーアワードを主催していた関係で、どうしても全てのブログを公平に扱わないといけない立場というのが、実は結構重荷になってしまっていたのですが。

今年はそれも無くなりましたので、まずはAMNのやろうとしていることに共感してくれる人、一緒に何かやりたいと思っている人と、まずは一度飲みますか。というのが今回の忘年会の趣旨です。

普通にブロガー忘年会というタイトルだと地味なので、ブロガー大忘年会という大げさなタイトルになってますが、まぁ100名ぐらいの規模ですので中忘年会ぐらいをイメージしていただければ良いかと思います(苦笑)

特に来年2013年は、日本でブログサービスが開始されるようになってから丁度10周年。

我々のような、ブロガーという人種(?)が生まれてからも10年ということになりますから、何か象徴的な企画でもできれば良いなと妄想しています。

とはいえ、現在の所は、日本の各地を回るツアーをやるか、とか夏ぐらいにブロガーばかり300名ぐらい集めたブロガーサミットやるか、ぐらいのアイデアしかないんですが。

是非12月19日のブロガー大忘年会では、皆さんからそのあたりへのアドバイスをいただきたいと思っていますので、是非ご都合の良い方は参加していただいて、リクエストいただければ幸いです。

■お申し込みはこちらからどうぞ。

(既に申込が100名を越えているようなんですが、若干定員を増やしましたので、ご興味のある方はお早めにどうぞ。)

ちなみに、ブロガー大忘年会に参加できないという方は、先週からAMNブロガーTV(仮)なるUstreamの雑談中継実験を毎週金曜日の12時から実施していますので、そちらから遠慮なくご要望やリクエストいただければ幸いです。