最近、すっかり本業で首が回らなくなってしまい、読書メモが書けない日々が続いております。

で、昨日ある献本を頂いた著者の人と話していて気がついたのですが、献本いただいたにもかかわらず、読書メモを全く書いていないと、そのこと自体は許してもらえたとしても、そもそも本を読んですらいないと思われてしまっている、ということが判明しました。

いや、本は読んでるんです、本当に。

読書は好きですし、通勤時間の往復で読むので読むのは読めるんです。

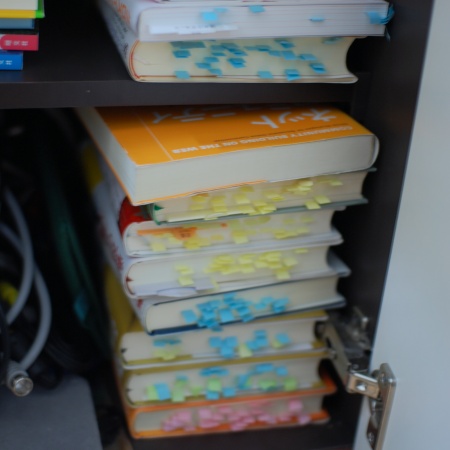

でも、私は本を読むとき。

1・本を読みながら、たつをさんに教えてもらったミニ付箋紙をはりまくり、

2・その後、付箋紙をつけたところを抜き出してテキストファイルにメモを書き、、

3・その読書メモに簡単な感想をつけてブログにメモを公開する

という非常に非効率な読書メモの書き方をしているため、完全に2とか3のところで作業が山積みになってしまってるんです。

というか、個人的に書評を書くのが本当に苦手なので、特に3のところの作業が思いっきり滞るんです。

ブログ合宿にでもいって、まとめて書かない限り、どうしても後回しになってしまうんです。

なので、書評が書けてないだけで。

買った本も頂いた本も基本的に全て楽しく読ませていただいているんです、本当に。

カテゴリー: 読書メモ

パラダイス鎖国 (海部美知)

「パラダイス鎖国」は、Tech Mom from Silicon Valleyの海部美知さんが書いた新書です。

「パラダイス鎖国」は、Tech Mom from Silicon Valleyの海部美知さんが書いた新書です。

出版記念イベントの記事は書いたんですが、献本頂いた本のメモを公開していなかったので、遅ればせながら書いておきます。

個人的にも、今のインターネットによる日本社会の変化を、明治維新のアナロジーで考えることが多いので、パラダイス鎖国という表現は非常にしっくりくるところがあります。

もちろん、その発想はこれから明治維新的な変化が来てほしいという期待に影響されているところも大きいので、それが良いかどうかはまだ良くわかりませんが、現在の日本が海部さんの表現するパラダイス鎖国な状況になっているのは、特にIT系の産業を見れば明らかでしょう。

言語の壁で守られているソフトウェアやウェブサービスはもちろん、携帯電話やデジタル家電、PCなんかも最近はどんどん国内向けと、海外の認識のギャップが広がっている印象があります。

そんな中、個人的にこの本を読んで最も印象に残ったのは、「厳しいぬるま湯環境を人のつながりを中心として、バーチャルに作る」というくだり。

東京は距離も近いので、シリコンバレー的な理想郷を作るというのは物理的に難しいと思うのですが、海部さんが提言しているように、バーチャルにプチ変人を支援するコミュニティを構成するというのは、結構地味に効きそうな気がしました。

今年は、AMNとかブログとかで、そういう模索もしていきたいなーと思います。

何故、日本は変化をなかなかしないのか?と悩んでいる人は是非読んで下さい。

お勧めです。

おもてなしの経営学 (中島 聡)

「おもてなしの経営学」は、Life is beautifulの中島 聡さんが書いた新書です。

「おもてなしの経営学」は、Life is beautifulの中島 聡さんが書いた新書です。

出版記念イベントの記事しか書いてなかったので、献本頂いた本のメモを公開しておきます。

中島さんは出版記念イベントでも何度も熱く語っておられましたが、やはりエンジニアにビジネスとか顧客のことをもう少し理解してほしいという思いが強い方なんだと感じています。

本の中でも、作るほうの自己満足のためのこだわりと、使う人の満足度をとことん上げるための「こだわり」は違うという話がでてきますが。

実際、ウェブサービスなんかでも、この点を意識しているかどうかで、サービスの人気の出方に大きな違いが出るのは明らかなのですが、特に受託仕事の場合には違いが分かりづらい点なのかもしれないと思ったりします。

そういう意味でも、個人的に最も印象に残ったのが梅田さんとの対談で出てきた「古い職業では「教育」というと大学教授になることだったりするけど、50年後には、ブログを書いたりインターネット上にコミュニティを形成することが、「教育」だと思われているかもしれない。」というくだり。

実際、中島さんや他のエンジニアの人のブログを通じて、若いエンジニアの人たちが、そういった経験を共有することが、教育的な効果を生んでいることは間違いないわけで。

それを一歩進めてブログを、「講座」的に運用してみるというのも面白いかもしれないなーと感じました。

そういう意味でエンジニアの人たちにはもちろんオススメなのですが、中島さんと上司の関係の話なんかも面白いので、今の職場環境に満足してない人には、参考になる話がいくつも見つかる本だと思います。

わたしたち消費 (鈴木謙介)

「わたしたち消費」は、グロコム等で有名な鈴木謙介さんが最近の消費者行動について電通消費者研究センター と一緒にまとめた本です。

「わたしたち消費」は、グロコム等で有名な鈴木謙介さんが最近の消費者行動について電通消費者研究センター と一緒にまとめた本です。

献本をいただいていましたので、大変遅ればせながら読書メモを公開しておきます。

わたしたち消費というのは、わたしたち「の」消費とかわたしたち「は」消費とかではなく、”わたしたち消費”一語で読むのが正しいようです。

メガヒットが生まれづらい世の中になっていると言われているのに、気がつかないところで意外なほど大きなブームが起きるのは何故なのか。

社会学者である鈴木さんならではの視点から、現在の消費をめぐる環境及びその世界にリーチするためのマーケティング的な方法について分析がされている本です。

個人的に共感したのは「「お客様は神様です」から「お客様は私たちの仲間です」という姿勢への切り替え」が必要であるというくだり。

最近のネットマーケティングの成功事例なんかを見ていても、この辺の空気は少しずつ見えてきているような気もします。

変にお客さんに対してへりくだるのではなく、お客さんと一緒に楽しんでしまうというイメージでしょうか。

比較的薄めの本なので、さらっと読めるかと思っていたのですが、結構内容に難しい点もあり読み応えのある本になっています。

特にマーケティングに携わる人は、読んでみると新しい発見がある本だと思います。

なぜケータイ小説は売れるのか (本田透)

「なぜケータイ小説は売れるのか」は、ケータイ小説の背景について考察されている本です。

「なぜケータイ小説は売れるのか」は、ケータイ小説の背景について考察されている本です。

出版社の方に献本頂きました。

個人的には、明らかにPC世代のため、ケータイはなんだかんだ努力して使ってみるものの、メール、mixi、R25、モバツイッターぐらいにしか使えてません。

当然、ケータイ小説の本質も全く理解できていなかったので、この本は非常に助けになりました。

特に印象的だったのは、ケータイ小説が売れているのは地方都市であるというくだり。

東京と、地方とで、PCやケータイの利用傾向に、差が出てきているというのは、地方出身者としてはイメージとしては想像できなくもないのですが、もう東京に住んで10年が経過していることもあり、すっかり抜け落ちていた視点でした。

ケータイ小説は、CGM的なネットのコンテンツが書籍となることで収入をあげているという、ビジネスモデルとしても興味深いのですが、社会環境的な視点からの分析というのも刺激になる本だと思います。

私のようなPC世代だけどケータイ系の勉強をしたいという方にオススメです。

3時間で「専門家」になる私の方法 (佐々木 俊尚)

「3時間で「専門家」になる私の方法」は、ITジャーナリストとして幅広く活躍中の佐々木俊尚さんの仕事術を公開した本です。

「3時間で「専門家」になる私の方法」は、ITジャーナリストとして幅広く活躍中の佐々木俊尚さんの仕事術を公開した本です。

献本いただきましたので、読者メモを公開しておきます。

この本はタイトル通り、短い時間で特定のテーマについての記事をまとめなければいけない記者と、インターネットに長く携わってきたジャーナリストという佐々木さんならではのキャリアから生まれてきた、独特の情報収集術がまとまっている一冊です。

ネットにおける情報収集というのは、日々ブログを通じた情報収集をしている人であれば、自然と身につく面も多いと思いますが、記者の仕事の仕方はなかなか接する機会がないと思いますので、その視点は非常に参考になります。

特に個人的に印象に残ったのは、マトリックスを描くというアプローチ。

私のようにブログから情報発信の世界に入ると、最初から手に入らない情報が多い前提なので、知り得る内容だけで話をまとめてしまうことが多いのですが、マトリックス的に必要な要素を集めるというのは、ブログや一般のビジネスのリサーチとかでも効果的なアプローチのような気がします。

情報収集のやり方を模索している人はもちろんですが、ネット系の情報収集は得意と自負している人にも参考になる視点がある本だと思います。