ONEDARI BOYSの企画で、今度はスリーエムさんからポストイットをもらってしまいました。

ONEDARI BOYSの企画で、今度はスリーエムさんからポストイットをもらってしまいました。

ポストイットといえば、もちろんあの黄色とか青色の付箋紙です。

パソコンとか本とかにぺたぺた張ってはがせるあれです。

そんなもん、もらわんでも自分で買えよーと思う人も多いと思いますが、なんといっても、今度のポストイットはただの付箋紙ではありません。

全く新しいポストイットです。

その名も<ポストイット>ノート。

ケースつきの付箋紙です。

見た目はこんな感じ。

ミニ・ノートとカード・ノートの2種類があるんですが、その名の通り大き目のポストイットがミニノート形式やカード形式になっています。

これ、まさにコロンブスの卵ですよね。

これまで私もよく付箋紙をカバンの中に入れておいて、気がついたらカバンの中でバラッバラになっていた、なんて事がよくありましたが、このポストイットノートならそんな心配は不要です。

なにしろカード・ノートなら名刺入れにぴったりのサイズ。

早速こんな感じで入れさせていただいてます。

自分の仕事がネット系ということもあり、使うツールもやっぱりネット系、デジタル系がほとんどなんですが、あらためてポストイットを使うとアナログのメリットというのを実感します。

ちなみに、このポストイットノート。

スリーエムさんは、なんとココログでブログを開設していたりします。

「俺と100冊の成功本」管理人の聖幸さんから、映像作家の高城さんまでいろんな人がポストイットの便利な使い方を紹介してます。

やっぱり、アナログのツールって人によって使い方が全然違ったりして面白いです。

そんなちょっと変わった使い方を見たい方は、こちらもどうぞ。

・ポストイットでリアルブックマーク (モテゼミ)

・「MiniNote」と「Card-Note」なPost-It(ポスト・イット)(Modern Syntax)

・Post-itを使って確定申告対策 (Milano::Monolog)

・ポストイット(Post-it)はいつも何かといっしょがいい。(みたいもん!)

・Post-itでポストイットキャスティング! (ネタフル)

・ポストイット カード型はモバイル絵コンテ用紙だ!! (webdog)

ブログでテキストコミュニケーションを練習する

先日「ブログは居酒屋コミュニケーションみたいなもの」という記事で、ブログを書くのに、おおげさな「文章力」なんて必要ないんじゃないかと思う。という話を書いたが、もちろんこれは「文章力は重要じゃない」という話じゃない。

実は、そもそも自分がブログを一生懸命書くようになったのも、文章を書く練習をするためだったりする。

もともと自分は、どちらかというと口から先に生まれたような人間なので、文章で説明するよりも、相手に会って直接説明する方が得意なタイプだった。

何しろ、相手にあって話せば相手の反応も分かるし、それに応じて会話の内容を変えられるが、文章ではそうもいかない。

メールもメッセンジャーも実は苦手というのが正直なところだった。

ただ、現在のところやっぱりインターネットの最大のメリットを得られるのは何と言ってもテキストコミュニケーションだと思う。

ブログにしろ、メールにしろ、テキストのコミュニケーションであれば非同期で、しかも不特定多数の相手とやり取りをすることが可能だ。

これが直接会っての会話となると、数人から数十人がせいぜいだし、セミナーで喋っても数百人が限度だろう。

それに何と言っても現在のところは検索エンジンで探してもらえる唯一のコンテンツだし。

もちろん、今後ポッドキャスティングとかビデオチャットとかが手軽になればまた状況は変わってくるのかもしれないけれど、とりあえずここ数年のインターネットコミュニケーションの主流はやっぱりテキストコミュニケーションだと思う。

でも、テキストコミュニケーションは、電話や対面の会話に比べてどうしてもトーンとか、雰囲気みたいなものを伝えるのが苦手。

相手の顔色を見ながら文章を綴るわけにもいかないし、丁寧な文章と、ぶっきらぼうな文章だと相手の受け取る印象も大きく変わってきてしまうし、それによって相手を傷つけたり、勘違いがおこって喧嘩になったりなんてことになりやすい。

リテラシーという言葉で書いてしまうと、なんだか小難しげな感じだけど。

そういう意味では、やっぱり今の時代はある程度テキストでコミュニケーションする能力ってのを鍛えるべきなんじゃないかと思う。

そう思ってこの2年ブログを毎週のように書いてきたが、そういう文章力の練習としては、ブログは間違いなく良いツールだと思う。

メールを同じ数送り続けていたら、多くの人にはスパムメール扱いされるだろうし、かといってテキストファイルで自分のPCにだけ保存していたら、誰の反応も見ることは出来ないし。

ブログなら、コメントやトラックバック、アクセス数にブックマーク数とさまざまな形でフィードバックを見たり、共感や反感を感ることができるわけで、仮にブログが炎上してしまったり、燃え尽き症候群になってブログに飽きてしまっても、何かしら得られるものはあると思う。

そんな練習ぐらいのつもりでブログを始めてみるのも良いんじゃないかなーと思う今日この頃です。

もちろん、だからといって2年間ブログを書いてみて、自分の文章力が向上したのかと言われると怪しいところではあるんですが。

アテンションエコノミー (Attention Economy) (トーマス・H・ダベンポート)

アテンション!という邦題になっていますが、現代は「Attention Economy(アテンションエコノミー」昨年あたりからブログでも話題になっているキーワードです。

アテンション!という邦題になっていますが、現代は「Attention Economy(アテンションエコノミー」昨年あたりからブログでも話題になっているキーワードです。

(書籍自体を出版したときは、こんなキーワードが流行ると思わずにアテンション!というタイトルにしたんでしょう。今だとドラマの本と勘違いされてしまいそうですが。)

個人的にも、今年はアテンション・エコノミーというキーワードに注目したいと思っていたのですが、何だか分かったような分かって無いような感じになってしまっているので、改めて本を買って読んでみました。

何でもkwmrさんによると、このコンセプト自体は97年頃から話題になっていたものだそうで、この書籍を読んでも、考え方自体は別にそれほど目新しいものではないことに気づかされます。

書籍でも「アテンションはビジネスや個人にとって、真の意味での通貨となった」というくだりがありますが、実際、これまでも、テレビ広告の視聴率やバナー広告のPVなんかが、このアテンション通貨にあたる評価指標だったわけで、そういう意味では既にわれわれはとっくにアテンション・エコノミーに生きていたということかもしれません。

で、その重要性はインターネットの登場により間違いなく増しているわけですが、個人的には書籍に書かれていた「視聴者のアテンションには限りがあり、ゼロサムの戦いになる」というくだりが気になっています。

情報量が爆発的に増えているのに対しアテンションは有限であるために、企業側はこれまでのような物量投下で無理矢理アテンション獲得を増やすというよりは、ターゲットに対するきめ細かいフォローが必要になってきている気がします。

そういったシーンではロングテール的な細かいニーズに対応したコンテンツの価値が上がってくるはずで、最近、Google Adsenseによってウェブサイトを持っている個人が、ある程度手軽にアテンションを換金できるようになっているのも当然の流れという感じもしてきます。

(なんだか上手くまとめることができませんが)

書籍の中では、広い意味でのアテンション・エコノミーについてだけではなく、その中で生きるわれわれ個人や、組織にとってアテンションがいかに重要かというのを事例と共に説明してますので、アテンションエコノミーというキーワードが、分かったような、分かってないようなという感じになっている方にはお勧めです。

YouTubeにみるチープレボリューションの凄さ

ハリウッドの注目を一身に集める「YouTube」とは – CNET Japanを読んで。

ビデオ共有サイトのYouTubeの勢いが凄いです。

まだ開設されてから一年ちょっとにもかかわらず、1日の視聴者数が3000万人というお化けサイトになっているそうです。

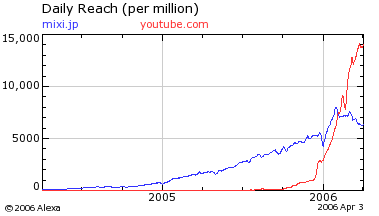

短期間で急激に利用者を増やしたサイトと言えば、日本では2年で300万人の利用者を獲得したmixiが代表ですが、AlexaでmixiとYoutubeのグラフを比べてみて更にびっくり。

mixiの急増すら比べ物にならない角度で突き抜けています。

もちろんグローバルに利用者がいるYouTubeと、日本だけのmixiを比較するのはあまり意味がないんですが、それにしても凄いですよね。

デジタルARENAで佐藤 信正さんがYouTubeについての詳細の記事を書かれていますが、まぁ何しろ動画が無料で掲載してあるというだけではなく、動画自体は利用者が自由に投稿できて、なつかしのアニメまで山のように揃ってるみたいですから、一日YouTubeで時間をつぶしている人もいるというのも理解できる充実度です。

それにしても、個人的に凄いと思うのが、これだけの利用者の増加をこなしているYouTubeの仕組み。

なんつったって動画ですよ。

ブログとかmixi日記のようなテキストレベルのコンテンツに比べて、はるかにサーバーにかかる負荷は高いはずです。

おまけに現在のところYouTubeは有料メニューもなく、広告すら貼っていない状態で知る限り収入は無いはずです。

会社概要をみるとPaypalによって創業され、VCの資本が結構入っているように見えますが、それにしてもこれだけのトラフィックの急増を、それほどトラブルなくさばいているんだからすごいです。

個人的には、動画だけは唯一P2P技術のような分散技術が重要になってくると思っていましたが、こうもあっさりとサーバーで提供されるとは、本当にびっくりです。

Napsterが話題になった1999年には、音楽の配信ですらNapsterの規模のものをサーバーで構築使用とすれば非常にお金がかかって割に合わないという話でしたが、YouTubeは動画ですからね。

この5~6年にいろんなもののコストが下がってきているということでしょうか。

もちろん、動画自体Flashを使うことで相当圧縮して小さいサイズにしているようですから、いわゆる普通の動画に比べたら負荷はかなり下がっているんでしょうが、それにしてもサーバーや回線にかかるコストはかなりのものがあるはずです。

でも、それをGoogleやYahoo!のような大手ネット企業ならまだしも、1年前には無名だったベンチャー企業が実現できてしまっているわけですから、梅田さんが言っていたチープレボリューションの恐ろしさを改めて感じます。

もちろん、動画の著作権がらみの問題はあいかわらずグレーのままではありますが、米国では、YouTube人気を受けて、似たようなサイトが次々に開設されているようですし、YouTubeが厳しくなれば他のサービスに移るだけでしょう。

今はまだ画質は悪いですが、この調子で技術が進歩すると個人やベンチャーレベルで、品質の良い動画共有サイトを作れてしまうのも、そう遠い先の話ではないような気がしてきます。

コンテンツ事業者の側も、ある程度の違法コピーは見込んだ形でビジネスモデルを組んでいかないといけなくなりそうですね。

まぁ、少なくとも今年は完全に日米共に動画配信元年ということになりそうです。

せっかく日本もブロードバンド大国なわけですから、この分野では日本発で世界で話題になるサービスに出てきて欲しいところですが・・・どうなんでしょう?

一回のお客を一生の顧客にする法 (カール スウェル)

R25 ランキングレビューにコラム書きました。

あのR25のRanking×Reviewのコーナーで、コラムを書かせていただきました。

あのR25のRanking×Reviewのコーナーで、コラムを書かせていただきました。

(mさん、貴重な機会を頂き、ありがとうございました。)

テーマはなんと「デジタルディバイド」

通信サービス中心のコラムにまとめてみましたが、R25風のテイストがなかなか出せずにmさんにご迷惑をおかけしてしまいました。

すっかり報告が遅れてしまったので、今更入手不可能ですが、証拠写真はこちらをどうぞ。