昨日、ご紹介した3月9日に開催するソーシャルメディアサミット2012ですが、主催者として、今回のサミットの各セッションにかけた思いと、登壇頂くパネリストの方々のご紹介を順番にしておきたいと思います。

まずご紹介するのは、一番最初のセッションとなる「ソーシャルメディアの弱点 徹底討論」。

今回のソーシャルメディアサミット2012の個人的なテーマは昨日書いたように「ソーシャルメディアのバブルと成功事例の境界線」ですが、まずは可能性の話ではなく、あえて弱点の話から抑えることにしました。

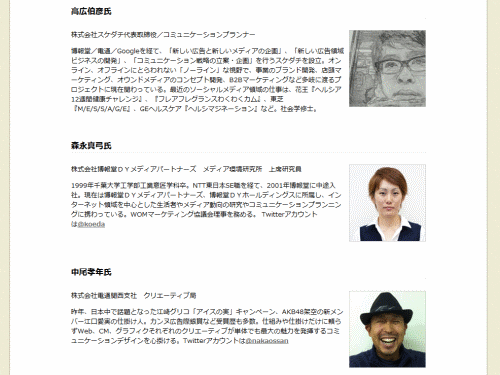

最初のセッションにパネリストとして登壇頂くのはこちらの方々です。

見て頂ければ一目瞭然だと思いますが、博報堂メディアパートナーズの森永さんと電通関西の中尾さんという総合広告代理店のお二人と、博報堂/電通でキャリアを積まれた高広さんという総合広告代理店系のお三方にあえてパネリストをお願いすることにしました。

一昨年のツイッターブームや、昨年のFacebookブームを通じて、ソーシャルメディアのメリットは企業担当者や広告代理店の方々にもかなり浸透してきたように思います。

ただ、一方で、炎上のリスク以外のソーシャルメディアのデメリットはあまり議論されることがなかったように感じています。

その結果、ソーシャルメディアに対する期待ばかりが先行してしまい、実際に初めて見ると期待と異なる結果が出て一気にソーシャルメディアへの期待がしぼんでしまうというのが最近増えてしまっているパターンではないでしょうか。

このセッションのタイトルの「ソーシャルメディアの弱点 徹底討論」というのは、ソーシャルメディアに対してネガティブなワードに聞こえてしまうかもしれません。でも、実は「ソーシャルメディアの弱点」を理解することができれば、それをどうやって乗り越えることができるか考えることができます。

そういう意味で、ソーシャルメディアの弱点の把握というのは、個人的には必須のプロセスだと感じています。

今回ご登壇頂くお三方は、そんな中、ソーシャルメディアの可能性も感じつつ、ソーシャルメディアの弱点もしっかり把握されている方々で、その弱点をマスメディアやリアルの施策などと組み合わせて超えるように工夫をされている方々です。

私の言葉で説明するよりも、それぞれのパネリストの方々のインタビューをここでご紹介しておきましょう。

続きを読む Facebookページや公式Twitterだけが流行っても日本はそんなに変わらないけど、ソーシャルメディアの弱点を理解してくれる人が増えればきっと変わるはず。 #sms2012