日曜日に、ユビキタスエンターテイメントとアスキーが主催している天下一カウボーイ大会にお邪魔してきました。

正直な話、天下一カウボーイ大会ってエンジニアのためのイベントだと思っていたので、私は対象外だろうなぁと、過去2回とも気になりつつも、申し込まずにいたのですが。

たまたま金曜日のTechCrunch Tokyo Campに参加した際に、清水さんと遭遇し、いろいろ話を聞いて急遽日曜日だけ参加させてもらう流れになったというのが背景です。

で、参加してみて驚いたのが、その内容の幅広さ。

タイトルに Code is Love とあるように、当然エンジニアの方向けの内容が中心なのですが。

カウボーイと呼ばれるプレゼンターの方々は、実に多様。

元Appleの増井さんや、川合さんのLISPの話のように、バリバリのエンジニアの話もあるかと思えば、takramの田川さんによるデザインの話や、京都大学の土佐尚子さんによる禅の話もあったりと、実際の内容は想像以上にバリエーションに富んだものでした。

基調講演も初日が元マイクロソフトの古川さんで、二日目が映画監督の樋口真嗣さんだったりと、あらためてよく見ると、そのプレゼンター陣は実に多才で、各業界を代表する方々が揃っています。

最初に、てっきりエンジニア向けのイベントだと思い込んで、自分が良く講演内容やプレゼンターを見ていなかったという自分の浅はかさにちょっと後悔してしまいました。

レシピブログで夢をかなえた人たち (井垣留美子)

「レシピブログで夢をかなえた人たち」は、株式会社アイランドが運営するレシピブログに登録したことがきっかけでレシピ本を出せた方々についてまとめた本です。

「レシピブログで夢をかなえた人たち」は、株式会社アイランドが運営するレシピブログに登録したことがきっかけでレシピ本を出せた方々についてまとめた本です。

献本を頂いていたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

聞いた話だと、最近はレシピ本を出したいという相談を出版社に持ち込むと、「まずはレシピブログでブログを書いてみたら?」と言われるぐらいレシピ本に対して影響力が高くなっているそうです。

いわゆるネット業界によるブロガーの出版ラッシュみたいなものは最近一段落している印象がありますが、実はこういった違った業界で着々と出版に至るまでの新しいパターンが生まれているというのは、なかなか面白い現象のように思います。

こういったライフスタイル系のカテゴリでは、どうしても芸能人ブログのインパクトが大きすぎて、一般人のブログの影響力というのはかすみがちな印象がありますが、このレシピブログの本で語られている様々な事例に、一般の人たちのブログのメディア化のヒントがあるような気がします。

「新世紀メディア論」とはまたちょっと違う視点からブログメディアの可能性について考えてみたい方にはヒントがある本だと思います。

【読書メモ】

■一般の主婦のレシピがブログから見出されて、それが本となりベストセラーになることは、数年前の出版業界では考えられないことでした。

■アクセス数やランキングの順位よりも「友達のページに遊びに行くのもブログを開くのもうれしくて、毎日更新していた」という(YOMEさん)

■「いきなり本は出せないから、簡単にできていろんな人に見てもらえるブログをはじめようと考えたんです」(ヤミーさん)

効率3倍アップのニッチメディア広告術 (内藤真一郎)

「効率3倍アップのニッチメディア広告術」は、ニッチメディアのポータル的存在であるファインドスターの社長、内藤真一郎さんの書かれた本です。

「効率3倍アップのニッチメディア広告術」は、ニッチメディアのポータル的存在であるファインドスターの社長、内藤真一郎さんの書かれた本です。

献本を頂いていたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

一般的にニッチメディアというと、ネット業界の人にとってはインターネット媒体がすぐ浮かぶと思うのですが、この本を読むと実はカード会員誌とか、会員誌、フリーペーパー等、実は自分の意識していなかったところに多数のニッチメディアが存在していることを教わります。

インターネットにどっぷり浸かっていると、案外こういった基本的な所を見落としがちだったりしますので、一度業界の整理をしたい方には参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■ニッチメディアとは「マスメディア(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌)以外の媒体でターゲットがセグメントされているもの」の総称

■会員誌・顧客情報誌の代表選手たち

・カード会員誌

・通販カタログ

・有料放送番組ガイド

・機内車内誌

・業界会報誌

・公益法人誌

・高額商品の顧客情報誌

・B2Bの顧客情報誌

・企業OB会・同窓会メディア

・互助会メディア

それでも、私たちは選挙に行くべきだと思う理由

続・選挙には行かない – TAKUYAONLINEを読んで。

すっかりWISH2009とWOMJセミナーの連続開催で、精神的に披露して脳がまわっていないですし、先日のTwitterの選挙中の発言禁止とかで、いよいよ日本の公職選挙法にはあきれかえったので、もう選挙についての言及はやめようと思っていたのですが。

上記の記事を読んで、どうしても気になったので脊髄反射で個人的考えをメモしておきます。

正直なところを言うと、上記の記事自体には特に反論はありません。

私自身、実は大学で政治学科に通ったぐらいなので、どちらかというと政治に興味がある方の人種だと思うのですが、選挙のたびに自分の1票のおける役割の小ささとか影響力の低さというのには、つくづく無力感を感じます。

下記のようなサイトを見ると、その無力感はますます増してしまったりします。

ただ、選挙におけるインターネットの活用という視点から、各党のブロガー懇談会に参加したり、ネット選挙イベントをやったりと、日本の選挙を自分なりに勉強してきた感想から言うと。

やっぱり、それでも、私たちは投票に行かなければいけないというのを強く感じます。

それはナゼか?というと、私たちの意見を政治に反映したかったら、投票率を上げるしか方法が無いから、です。

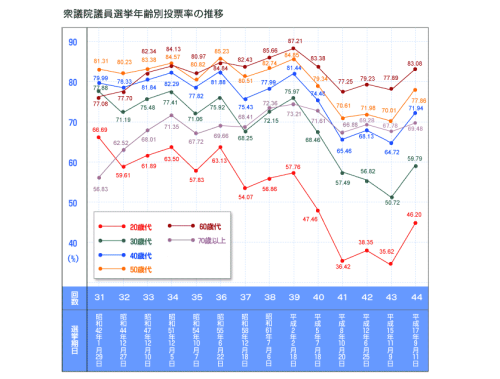

明るい選挙推進委員会に出ていた世代別の投票率の推移がこちら。

他の世代に比べて20代、30代の投票率の落ち込みが明らかに激しいのが分かります。

特に前回以前のここ数回の落ち込みはひどいですよね。

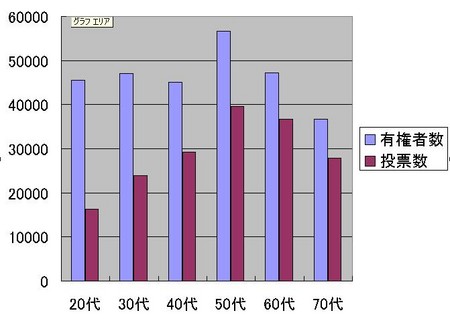

関連して検索して見つけた記事にあったグラフがこちら

■現在の世代別投票率が続く限り「高齢者のほうを向いた政策」は終わらない – シロクマの屑籠(汎適所属)より

世代の人数は実はそれほど変わらないのに、投票者数を見たら、明らかに少ないのが分かります。

特に、世代の母数が少ない70代に、投票者数では負けているのは実にショックなデータです。

政治家の人たちが、これを見て、「若い世代にアピールするより、年配の世代にアピールする方が票が取れる」と思ってしまうのは当然でしょう。

「ネガティブな書き込みによる悪影響を和らげるための3つの方法(後編)」を日経NMに投稿させて頂きました。

日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。

日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。

今回も、製品名で検索した場合の検索結果の考え方について紹介してみました。

不明点や不足点等ありましたら、記事の方でもこちらのブログでも遠慮無くご指摘下さい。

■ネガティブな書き込みによる悪影響を和らげるための3つの方法(後編)

「検索エンジン上でネガティブなクチコミ情報が上位露出されてしまった場合に、そのネガティブ情報の露出の影響をどう最小限に抑えるか。前回に引き続きこの解決策について紹介します。

前回は下記の3つのうち、2つの手段について解説しました。

■ネガティブ情報を書き込んだ本人に直接コンタクトを取る

■ネガティブ情報を緩和したり改善したりする情報を公開する

■ネガティブ情報以外の情報を増やす 」

※このコラムでは、先日公開したカンバセーショナルマーケティングの講演資料でまとめた話の掘り下げだとか、実際にソーシャルメディアを活用したマーケティングを実践する際のステップなどを書いていければと思っています。

WISHというイベントで、私が表現したかった3つのこと

はやくもWISH2009が終わって3日が経とうとしています。

皆さんのフィードバックに一通り目を通しながら、そもそも自分自身がイベントの総括をしていないことを思い出しました。

(Photo by Crema)

(Photo by Crema)

当日、壇上ではすっかり舞い上がってしまって、大事なことを言い忘れているような気もするので、私個人が今回のWISH2009を通じて表現したかったことを3つ、ここにメモっておきたいと思います。

イベントが終わってからこういうことを書くのも、今更手遅れな気がしないでもないですが、こういうことがやりたかったんだと思って頂ければ幸いです。

(公式レポートが読みたい方はこちらをどうぞ)

なお、日頃私のブログを読んでいる方は、お察しとは思いますが、長文注意です。

WISHというイベントで、私が表現したかった3つのこと

■本人が楽しいことが一番大事

■サービスはユーザーと一緒に考える時代

■ウェブに境界線なんてない