「ゾウの時間ネズミの時間」は、生物のサイズから動物のデザインについて考察している本です。

「ゾウの時間ネズミの時間」は、生物のサイズから動物のデザインについて考察している本です。

「ヒトデはクモよりなぜ強い」について小飼さんが書かれていた書評の中で勧めていたので、購入して読んでいたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本で考察されているのは、あくまで生物学であり、「ヒトデはクモよりなぜ強い」とか「ウィキノミクス」のような経営学の話ではありません。

ただ、生物のサイズと時間の関係や、人間の常識の話だとか、目から鱗の指摘が満載ですので、前述の本とか「経営の未来」のような経営学の本が好きな方も、楽しく読める本ではないかと思います。

【読書メモ】

■体重が増えると時間は長くなる

(体重の増え方に比べれば時間の長くなり方はずっとゆるやか)

■心拍数一定の法則

哺乳類ではどの動物でも、一生の間に心臓は20億回打つ

一生の間に約5億回、息をスーハーとくりかえす

■島の規則

島に隔離されると、サイズの大きい動物は小さくなり、サイズの小さい動物は大きくなる

■人間の島の規則

島国という環境では、エリートのサイズは小さくなり、ずばぬけた巨人と呼び得る人物は出てきにくい。逆に小さい方、つまり庶民のスケールは大きくなり、知的レベルはきわめて高い

■技術というものは、次の3つの点から、評価されねばならない。

・使い手の生活を豊かにすること

・使い手と相性がいいこと

・使い手の住んでいる環境と相性がいいこと

「クチコミ」という言葉がもつ多面性と可能性 を日経NMに投稿しました。

日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。

日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。

今回も、前回に引き続き、私なりのAISASの考え方の話を書いています。

不明点や不足点等ありましたら、記事の方でもこちらのブログでも遠慮無くご指摘下さい。

■「クチコミ」という言葉がもつ多面性と可能性:日経ビジネスオンライン

「 前回のコラムでは、インターネットの登場によりPR(パブリックリレーションズ)の役割や業務範囲が大きく変わろうとしている、という話を紹介しました。

同じように、インターネットの登場により、その役割が大きく変わり注目を集めているのが「クチコミ」です。 」

※このコラムでは、先日公開したカンバセーショナルマーケティングの講演資料でまとめた話の掘り下げだとか、実際にソーシャルメディアを活用したマーケティングを実践する際のステップなどを書いていければと思っています。

メディアの恣意的な取材に対する最大の防御策は、自分のブログを持つと言うこと?

「日本人がiPhone嫌いな理由」米誌報道に日本人有識者が訂正要求 : Gizmodo Japanを読んで。

完全に二週ぐらい周回遅れのニュースですが、今日日経メディアラボさんにお邪魔してマスメディアとブログの関係について議論したこともあり、思い出してしまったのでメモを兼ねてご紹介しておきたいと思います。

ざっくり話をまとめてしまうと、2月末にWiredのブログで書かれた記事で、林さんと平田さんの昔の記事のコメントが改ざんして引用され、それに対して二人が反論し、最終的にWiredが炎上したという話。

まぁ、こうやって書くと、よくあるメディアの取材がらみの話なわけですが。

今回は日本から英語のメディアに反論しているというのが実に印象的な出来事です。

詳細は、こちらの林さんの振返り記事をご覧いただければと思いますが、簡単に流れをご紹介すると。

2/26 まずWiredのブログで記事が書かれ

・Why the Japanese Hate the iPhone | Gadget Lab from Wired.com

(yebo blogさんによる翻訳記事はこちら)

2/27 その後Twitter等で状況を把握した林さんが自身の英語ブログで反論

・nobilog returns: My view of how iPhone is doing in Japan by Nobi

2/28 平田さんも反論のために特別に英語ページを作成して反論

・About "Why the Japanese Hate the iPhone." : Daiji Hirata

併行してこれらの反論を受けてApple Insider等でも騒動についての総括記事が掲載

・AppleInsider | Japanese "hate" for iPhone all a big mistake

そんなこんなでWiredは上記の記事に見られるように異例の謝罪コメントを追記する羽目になり、その謝罪自体がGizmodo等で取り上げられてさらに認知が広がるという流れのようです。

夜と霧 (ヴィクトール・E・フランクル)

「夜と霧」は、ユダヤ人精神分析学者であるヴィクトール・E・フランクルがみずからのナチス強制収容所体験をつづった書籍です。

「夜と霧」は、ユダヤ人精神分析学者であるヴィクトール・E・フランクルがみずからのナチス強制収容所体験をつづった書籍です。

先日紹介した「ハイ・コンセプト」で紹介されていたので買って読んでみました。

書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

ナチス強制収容所というと、さまざまな映画でも取り上げられている題材だけに、なんとなく理解したような気になっている世界なのですが、まぁ正直言ってこの本に書かれている世界はそんなもんじゃありません。

正直、数あるナチス強制収容所を描いた映画が、かえって強制収容所生活を美化する結果になってしまっているのではないかと思えてくるほど。

テーマ的には「世界でひとつだけの幸せ」と同様、ポジティブに考えることがいかに重要かという本なのですが、正直前半を読んでいる間は人間が人間にできることの惨さに、すっかり暗い気分になるはずです。

でも、そこで支えになるのがそんな状況でもポジティブに生き抜いた著者の「わたしたちが生きることからなにを期待するかではなく、むしろひたすら、生きることがわたしたちからなにを期待しているかが問題なのだ」というメッセージ。

自分の置かれた環境への不満が爆発しそうだったり、自分が不幸になる運命だと思いこんでいるような人は、是非読むべき本だと思います。

【読書メモ】

■人間とは、人間とはなにかをつねに決定する存在だ。

人間とは、ガス室を発明した存在だ。しかし同時に、ガス室に入っても毅然として祈りのことばを口にする存在でもあるのだ。

■匿名で公表されたものは価値が劣る、名乗る勇気は認識の価値を高める、と自分に言い聞かせ、名前を出すことにした。

■わたしは事実のために、名前を消すことを断念した。そして自分をさらけ出す恥をのりこえ、勇気をふるって告白した。いわばわたし自身を売り渡したのだ。

■収容所生活が被収容者にもたらす精神病理学的症状に心理療法や精神衛生の立場から対処するには、強制収容所にいる人間に、そこが強制収容所であってもなお、なんとか未来に、未来の目的にふたたび目を向けさせることに意を用い、精神的に励ますことが有力な手立てとなる。

■わたしたちが生きることからなにを期待するかではなく、むしろひたすら、生きることがわたしたちからなにを期待しているかが問題なのだ、ということを学び、絶望している人間に伝えねばならない。

■「あなたが経験したことは、この世のどんな力も奪えない」

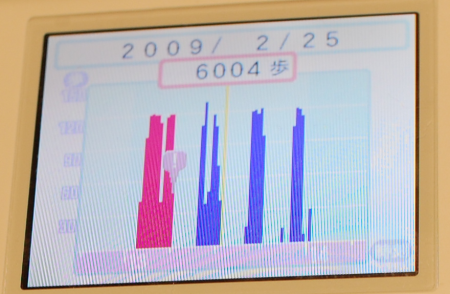

万歩計ゲームが教えてくれた、苦労を娯楽に変えるライフログの可能性

最近ちょっと、はまっていることがあります。

正確に言うと、特にアクティブに「はまっている」というわけではないのですが、はや100日以上習慣として続けていること。

それが、ニンテンドーDSの万歩計ソフト「生活リズムDS」です。

ニンテンドーDSのソフトというと端末で遊ぶゲームを連想される方は多いと思いますが、このソフトが特徴的なのは、端末だけでできるというのが、正直全くないところ。

同梱されている万歩計を使って歩いて、初めていろんな機能が使えるようになる仕組みで、買ったばかりの段階ではほとんど何もできないという、実に不思議なソフトです。

で、付属の万歩計も、特に表示画面があるわけでもなく、赤と緑のランプがつくだけのあまりにシンプルすぎる構造。

要はただの万歩計と、その結果を表示するだけのソフトウェアの組み合わせな訳です。

ただし、もちろんそこは任天堂。

ただの万歩計ソフトではなくWii SportsやWii Fit同様の工夫が満載。

まず特徴的なのが、分単位で刻まれる歩数グラフ。

自分が何時ぐらいにどれぐらい歩いたのかというのが可視化され、一日をなんとなく振り返れてしまいます。

理系アタマのつくり方 (四ツ柳 茂樹)

「理系アタマのつくり方」は、株式会社OCLの代表取締役をされている四ツ柳 茂樹が書かれた書籍です。

「理系アタマのつくり方」は、株式会社OCLの代表取締役をされている四ツ柳 茂樹が書かれた書籍です。

献本を頂いていたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

論理的に考えるのが苦手という方には、参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■LACEの法則

・論理力(Logic)

・抽象力(Abstraction)

・計算力(Calculation)

・実験力(Experimentation)

■おおおよその数値から比較・判断する方法

数値を「キリのいい数」に変換することで、簡単に考えられる

■目安を計算して、データを活かす方法

どのようなデータを組み合わせれば計算できるか、自分で考えた上で「想定」する

■数値を知るために、計算式を分解する

細かい要素に分解して、概算を予測する

■SMARTの法則 (仮説のたて方)

Specific (具体的)

Measurable (計測可能)

Agreed upon (同意)

Realistic (現実的)

Timely (期限)