「世界でひとつだけの幸せ」は、ポジティブ心理学の研究をされているマーティン・セリグマン教授がポジティブな生き方の可能性について考察した書籍です。

「世界でひとつだけの幸せ」は、ポジティブ心理学の研究をされているマーティン・セリグマン教授がポジティブな生き方の可能性について考察した書籍です。

先日紹介した「ハイ・コンセプト」で紹介されていたので買って読んでみました。

書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

邦題だけ見ると、スマップの歌の名前みたいですが、原題は「AUTHENTIC HAPPINESS」、本物の幸せとでも訳せば良いのでしょうか。

さすがポジティブ心理学なる分野を開拓してしまった教授だけあって、いろんなデータや事例に基づいた分析はいろいろと考えさせられます。

冒頭のポジティブな人は長生きしているみたいなデータとか、結構ショッキングですし、ゼロサム・ゲームではなくウィン・ウィン・ゲームを目指すべきと言う視点も得られると思います。

ちょっとタイトルだけ見るととっつきにくいかもしれませんが、実は管理職の人とか経営者の人にお薦めの本ではないかと思います。

【読書メモ】

■修道女たちのポジティブな感情量を調査したところ、最も快活なグループではその90%が85歳になっても生存していたのに対し、最も快活でないグループでは34%しか生存していなかった。

■10歳の子どもたちに楽観的な思考や行動をするように教えると、思春期に入ったときにうつ病の症状が起こる割合が半分に減らせることを発見した。

■幸福の公式:H=S+C+V

H=永続する幸福のレベル

S=その人にあらかじめ設定されている幸福の範囲

C=生活環境

V=自発的にコントロールする要因

■怒りを表に出すのは正直で正当な、むしろ健全な態度だと考えられてきた。

しかし、この理論は誤りであることが分かってきた。むしろその正反対だった。

怒りを表すことが、新たな心臓病や新たな怒りを生むのである。

99.9%成功するしかけ (藤田 康人)

「99.9%成功するしかけ」は、日経ビジネスオンラインでもコラムを連載されている藤田 康人さんの単著です。

「99.9%成功するしかけ」は、日経ビジネスオンラインでもコラムを連載されている藤田 康人さんの単著です。

先日スタッフをさせていただくことになったACフォーラムのプレイベントで、藤田さんに初めてお会いした際に、藤田さんの生い立ちに興味を持ったので買ってみました。

書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

ちょうど藤田さんにお会いしたときに、先日紹介した戦略PRの本田さんも同じ場所におられたということもあるのですが、現在個人的にAMNでPRと広告とクチコミを組み合わせたマーケティングを模索するにあたり、最も参考にさせて頂いているのがこの二人のアプローチです。

この本自体は、キシリトールブームの話が中心のため、事例としてスケールが大きすぎて参考にならないと思ってしまう人もいるかもしれませんが、「多くのステークホルダー全てが立体的、有機的に組み合わさる」マルチWinマーケティングや、日本のPRの課題など、PRや広告に関わる人にとっては、ヒントになる話がきっと見つかる本だと思います。

ちょうど、日経ビジネスオンラインで面白い対談企画も始まっていますので、こちらも合わせてどうぞ。

【読書メモ】

■ビジネスモデルの第1世代 「相手任せのビジネス」

相手の担当部署にどう食い込んでいくかだけを考えていればいい従来型のB2Bビジネススタイル

■ビジネスモデルの第2世代

相手とWin-Winの関係を築き、素材を販売する者も”川下”の消費者を意識してマーケティング・コンセプトを立案し、販売メーカーと交渉して、双方向のコミュニケーションを通じて情報の共有を実現する

■ビジネスモデルの第3世代

”川下”の消費者の視点を持ち込んで、活用できる限りの周辺要素とコラボレーションする「B2B2C」のビジネスモデルを発展させたもの

■キシリトールがここまで広まって重要になってきたのが、「キシリトール反対派への対策」でした。

■コミュニケーション・ミックス

・広告:認知促進に効果的に利用

・PR:多様なニュースソースから深い理解を促す

・専門家からのクチコミ:信頼性の高い情報で継続購買を確信

「PRへの誤解とネットマーケティングで広がる可能性」を日経NMに投稿しました。

日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。

日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。

今回も、前回に引き続き、私なりのAISASの考え方の話を書いています。

不明点や不足点等ありましたら、記事の方でもこちらのブログでも遠慮無くご指摘下さい。

■PRへの誤解とネットマーケティングで広がる可能性:日経ビジネスオンライン

「前回のコラムでは、ネット上のクチコミとマス媒体の影響力は、広がりの時間軸やリーチ力が異なるという話を紹介しました。

今回、併せてご紹介しておきたいのは、ネットマーケティングの視点から見た「PR」の役割です。 」

※このコラムでは、先日公開したカンバセーショナルマーケティングの講演資料でまとめた話の掘り下げだとか、実際にソーシャルメディアを活用したマーケティングを実践する際のステップなどを書いていければと思っています。

クチコミと広告の境界が問題なのではなく、利用者を騙そうとしているかどうかが問題だと思う

先月、いろいろとあまりに長文のエントリーを書いて、すっかりヒンシュクをかってしまった、マーケティングの倫理とか境界線についての議論ですが。

正直、もう飽きた人も多いと思うので、書くのをやめようかと思っていたところ、CNETさんでお題を出されてしまっているのを見つけてしまい、引くに引けなくなってしまったので、ちょっと個人的な考えを書いておきたいと思います。

・口コミと広告の差はどこにある?:CNET Japan オンラインパネルディスカッション

まず、このお題の元となっている、WOMマーケティング協議会設立準備会(以下WOMJ)でも研究会の参加前のアンケートとして実施していた「クチコミと広告の境界線はどこにあると思いますか?」という質問についてですが。

実は個人的には、この質問の正解を考えること自体には、あまり意味がないと思っています。

以前「ペイパーポストかどうかが問題ではなく、読者にどう受け止められるかが問題だと思う」というエントリーで書いたように。

クチコミマーケティングだろうが、広告だろうが、PRだろうが、最終的には利用者がどう受け止めるかが問題であって、元々の手法が何かというのは関係ないと思っているからで。

どちらかというと、今回の問題設定をきっかけに、そういう根本の議論を参加者の皆さんとしたかった、というのが正直なところです。

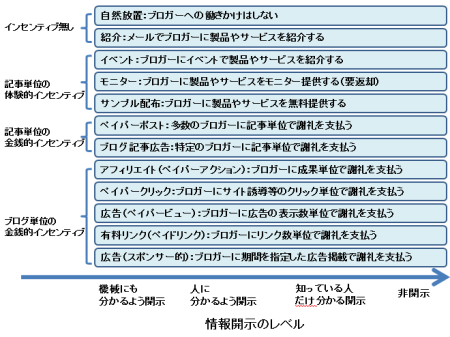

過去のエントリーでも、何度か下記のマーケティング手法の分類の図を紹介していますが

個人的には、全ての手法は、企業が何らかの仕掛けで発生させようとしている限り、企業の「宣伝行為」であり、広い意味での「広告」と見なされる行為だと思っています。

金銭的対価が発生する記事広告はもともと広告ですが、サンプル配布やモニターにしても書き手にメリットを提供しているという意味で、「バーター広告」とでも呼ぶべき状況にあると考えていますし、「イベント」にしても参加者が企業から厚遇されていると読者に思われれば、その記事は企業の「広告」と捉えられることはありえます。

ある意味「紹介」と分類している部分についても、例えばある企業が取引先に勤めているブロガーに「書いてくれ」と暗に圧力をかけたとしたら、その事実が発覚したときに、その記事は実は提灯記事だったということが判明することになるわけで。

広い意味で読者にとっては「広告」だったと言われることになりえます。

まぁ、さすがに紹介レベルでそこまで言い出すと、あまりに細かすぎる気がするので、あえて表でカバーしたリスクのある範囲としては外していますが、海外のブログで良く書かれているように、via ○○という記載で情報を知ったルートを紹介するというのも、一つの情報開示としては重要なのではないかと思ったりもします。

いずれにしても、企業側がクチコミと意識して実施している手法であっても、利用者に企業の宣伝として実施していると受け取られてしまったら、結局それは宣伝であり、広告なんだと感じています。

戦略PR (本田 哲也)

「戦略PR」は、先日紹介した「影響力」を共著で出されていたブルーカレントの本田さんの単著です。

「戦略PR」は、先日紹介した「影響力」を共著で出されていたブルーカレントの本田さんの単著です。

献本を頂いていたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

「戦略PR」は、同じくアスキー新書から出て話題を呼んだ「明日の広告」の続編とでもいうべき位置づけ。

広告が効きにくくなっているといわれる現在において、PRをどのようなコンセプトで実施していくべきかという、戦略PRの全体像について解説している本です。

個人的にも本書にあるように「PRと広告の違いなんて消えていく」と考えている人間なので、今後のPRと広告の関係を考える上で、非常に参考になる本でした。

新書ですから比較的気軽に読めるので、PRや広報に携わる方はもちろん、広告に携わる方も読んでおいて損はない本だと思います。

【読書メモ】

■消費者に伝わりにくくなっていることの本質的な原因

・量のハードル:消費者に襲いかかる大量の情報とどう戦うのか

・質のハードル:「中身」を見る目が厳しくなっている

■ビリーがヒットした背景

・「空気」に遅れまいとする心理

・「空気」をリードしたいと思う心理

■カジュアル世論

あなたの商品を売るためにつくり出したい「空気」

(イシューマーケティング、ソーシャルコーズ)

■広告と戦略PR

・焼畑農業 大量に広告を投入し、商品の認知度を高めてヒット商品を生み出そうとする

・有機農法 「空気」を生み出すことでヒットを導く

■カジュアル世論の3要素

・おおやけ 「公共性」の要素

・ばったり 「偶然性」の要素

・おすみつき 「信頼性」の要素

ハイ・コンセプト (ダニエル・ピンク)

「ハイ・コンセプト」は、急速に変化する現在の時代を生き抜くためにどういう人材が求められるのか、という点を考察した書籍です。

「ハイ・コンセプト」は、急速に変化する現在の時代を生き抜くためにどういう人材が求められるのか、という点を考察した書籍です。

かなり以前に購入して読んでいたのですが、読書メモを書いてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

ハイ・コンセプトというキーワードは「フラット化する世界」にも出てきますが、グローバル化、IT化が急速に進展する現在において、ひとつ示唆となるキーワードのように思います。

(ちなみに最近のエデュテイメントとかGrand Theft Auto IVがらみの記事は、この本のメモを書くために久しぶりに振返ったことも影響しています。)

ビジョナリー・ピープルとあわせて読むと良いかもしれません。

これからの時代の自分のキャリアの方向性について悩んでいる方にはお薦めの本です。

【読書メモ】

■多くの人にとって、この大変革は苦痛を伴うものかもしれないが、実はこれは私たちがかつて経験した変化とさほど変わりはない。

これは20世紀後半に大量生産を行う定型的な仕事が海を越えて移転していったのと、まさに同じことなのだ。

■過去150年間は三幕仕立てのドラマ

・農業の時代 18世紀

・工業の時代 19世紀 強靱な肉体と不屈の精神力

・情報の時代 20世紀 情報や知識、左脳主導思考

・コンセプトの時代 21世紀 右脳主導思考

■今の仕事をこのまま続けて良いか---3つのチェックポイント

・他の国なら、これをもっと安くやれるだろうか

・コンピュータなら、これをもっとうまく、早くやれるだろうか

・自分が提供している物は、この豊かな時代の中でも需要があるだろうか

■これから求められる「6つの感性(センス)」

・機能だけでなく「デザイン」

・議論よりは「物語」

・個別よりも「全体の調和」

・論理ではなく「共感」

・まじめだけでなく「遊び心」

・モノよりも「生きがい」

■物を語る能力

事実というのは、誰にでも瞬時にアクセスできるようになると、1つ1つの事実の価値は低くなってしまうものなのだ。そこで、それらの事実を「文脈」に取り入れ、「感情的インパクト」を相手に伝える能力が、ますます重要になってくるのだ。

■これから成功する可能性大の3タイプ

・「境界」を自分で超えていく人

・何か「発明」できる人

・巧みな「比喩」が作れる人