「ブログ誕生」は、タイトル通り米国におけるブログの歴史について考察された書籍です。

「ブログ誕生」は、タイトル通り米国におけるブログの歴史について考察された書籍です。

かなり前に献本を頂いていたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

このブログ誕生に描かれているのは、米国におけるブログ的なウェブサイト誕生の背景から、普及期、そして現在に至るまでの数年の歴史です。

MTのトロット夫妻の話はもちろん、Bloggrのエヴァンウィリアムズの苦労話から、ギズモードとエンガジェットのガジェットブログ対決話など、米国のブログを巡るサービス開発者やビジネスの裏側や奮闘話を赤裸々に抑えられています。

日本から見ているとさぞかし壮大なビジョンを持って始めたのかと思いきや、意外に裏側はドタバタしてるんだなと思うと、少しほっとしたりします。

日本のブログの黎明期も、こうやって一冊の書籍にまとまると、面白い歴史として振り返れたりするんですかね。

ブログという歴史をあらためて俯瞰的に振り返ってみたい方には、刺激になる点が多々ある本だと思います。

【読書メモ】

■911

事件のニュースが行き渡ったあと、しばらくはインターネットの利用がむしろ落ちたという。それまで使っていなかった人々がインターネットを使い始めたわけでもないし、多くの人が他のメディアを捨ててオンラインに走る「転換点」となったわけでもない。

しかし、このときウェブを利用した人々が大きな変化を感じたことは確かだ。

■ブートストラッピング(デイブ・ワイナー)

未完成のプログラムを気にせずユーザーに提供してしまう

■デイブ・ワイナー 真実の語り部

それが自身に課した役割で、ワイナーは笑みを浮かべて自分の役割を果たす。独りよがりなときもあり、そういうとき、激しいけんかがよく起きる。

投稿者: 徳力 基彦

エンゲージメント・マーケティング(原裕他)

「エンゲージメント・マーケティング」は、Facebookの活用法について考察された書籍です。

「エンゲージメント・マーケティング」は、Facebookの活用法について考察された書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本では、複数の日本企業のインタビューもあわせて、Facebook上でのエンゲージメントのあり方について写真つきで紹介されていますので、これからFacebookページを開設されるという方には参考になる点がある本だと思います。

なお、エンゲージメント・マーケティングというタイトルから、いわゆるエンゲージメント全体についての解説をされている本かと思う方もおられるかもしれませんが、この本で解説されているのはあくまでFacebook上でのエンゲージメントの話であるのには注意が必要です。

【読書メモ】

■この本の「エンゲージメント」の定義

ファンと企業、ブランドとの絆の深さを表し、具体的な行動としてFacebookページやウェブサイトに設置されたプラグインで企業やブランドに対して「いいね!」や「コメント」「シェア」などのアクションを取ること

■myMUJIの検証項目

・ソーシャルストリームへの広がりと最終的にネットストアでの販売関与

・商品ページでのソーシャルレビューの効果

・muMUJI利用者とそうでない顧客との違い(ライフタイムバリューなど)

「ステマ」を助長する”やらせ投稿事業”が成り立つ理由を考えた を日経ビジネスオンラインに投稿しました。

日経ビジネスオンラインで連載を行っているコラム「企業と顧客を結ぶソーシャルメディア」に新しいコラムを書きました。

日経ビジネスオンラインで連載を行っているコラム「企業と顧客を結ぶソーシャルメディア」に新しいコラムを書きました。

今回は、年明けから何度かブログでも言及してきたステルスマーケティング関連の話題について書いています。

不明点や不足点等ありましたら、記事の方でもこちらのブログでも遠慮無くご指摘下さい。

■「ステマ」を助長する”やらせ投稿事業”が成り立つ理由を考えた

「年明け早々、グルメサイト「食べログ」を舞台にやらせ書き込み投稿騒動がきっかけとなり、すっかり今年の流行語大賞の候補に躍り出ることになったのが「ステマ」というキーワードでしょう。「ステマ」とはステルスマーケティングの略語で、利用者に宣伝と気づかれないようにこっそり宣伝行為をすること。レーダーに映りにくい仕組みになっているステルス戦闘機をイメージすれば分かりやすいかもしれません。

本来、雑誌やニュースサイトの記事広告は「PR」や「AD」と明記され読者に広告であることが分かりやすくなっていたり、テレビのコマーシャル枠が明確に番組枠と分離されていたりします。広告や宣伝行為は読者や視聴者に分かるようにするべき、というのがメディアや広告業界における暗黙のルールと言えます。」

※このコラムでは、カンバセーショナルマーケティングの講演資料でまとめている話の掘り下げだとか、実際にソーシャルメディアを活用したマーケティングの事例を分析する形で書いていければと思っています。

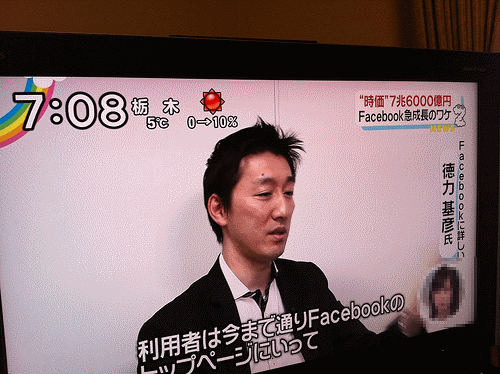

テレビの画面では、同じ人間でも字幕や装飾で死ぬほど印象が変わってしまうと言う実体験

今月立て続けに、三本ほどニュース番組のインタビューに対応させて頂きましたが、それに対する皆さんの反応があまりに違って面白かったので、こちらにもメモしておきたいと思います。

ニュース番組に出るのは、過去にも何度か経験はあるのですが、これだけ短期間に三本も対応させて頂いたのは初めて。

出させて頂いたのは、日テレのZIP、テレビ東京のワールドビジネスサテライト、フジテレビのスーパニュースの三番組です。

まず一つ目のZIPは、Facebook上場にともなってFacebookに関してのコメントを求められたもので、テレビで見るとこんな感じ。

右端に書いてある肩書きが「Facebookに詳しい徳力基彦氏」というところが突っ込みどころ満載というのは置いといて。

(なお、一応Facebook関連の記事はこちらに書いたのでご参考まで「Facebookが、なんでトヨタやドコモと匹敵するような7兆円もの時価総額の評価を受けるのか意味不明という方に。 」)

右下に出ていた鈴木杏樹さんをモザイク処理しても、全体的に雰囲気が明るいです。

朝の情報番組というのもあるんでしょうけど、左上の虹とかお天気マークが効いてますよね。

こころなしか、自分もちょっと楽しそうです。

パブリック(ジェフ・ジャービス)を読むと、ソーシャルメディア時代にプライバシーというものを重視しすぎることによるデメリットについて考えさせられると思います

「パブリック」は、「グーグル的思考」などの著作でもしられ、米国でブロガーとしても有名なジェフ・ジャービス氏がソーシャルメディア時代の新しいパブリックの定義について考察した書籍です。

「パブリック」は、「グーグル的思考」などの著作でもしられ、米国でブロガーとしても有名なジェフ・ジャービス氏がソーシャルメディア時代の新しいパブリックの定義について考察した書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本は、小林弘人さんが監修をされているという意味で「フリー」「シェア」に続く三部作の三作目という印象もある書籍です。

パブリックという言葉は日本ではあまりなじみがありませんが、プライバシーの対極にあるものというとイメージしやすいでしょうか。

日本においては、個人情報保護法などの影響もあり、プライバシーを保護することに非常に気を使う傾向にありますが、実際にはソーシャルメディアの普及はプライバシーの境界線を次々に犯し始めており、その先にあるのがこの書籍の「パブリック」にあるような世界観です。

現在の日本においては、おそらくパブリック信奉者よりもプライバシー重視派の方が明らかに多いでしょうし、この書籍に出てくるジェフ・ジャービスの言葉や、「インターネットやフェイスブック以前の世界では、誰もが無名だったからこそ膨大なプライバシーが存在した。人は生産者か消費者のどちらかでした。そのふたつがはっきりと分かれた社会、ある意味で自然に反する社会だったんです。」というザッカーバーグの言葉に賛成できない人も多いでしょう。

ただ、日本においても米国並みにソーシャルメディアが普及したとすると、実際にはソーシャルメディア時代以前のプライバシーの維持というのは現実的には不可能になっていく可能性があります。

もし、そうなのだと仮定したら、従来と同様のプライバシーを守ることに全エネルギーを投入するよりも、パブリックであることが容易になった世界の良い面の可能性を追求すべき。

そう思えるかどうかが、この本を読んで共感できるか、恐怖を感じてしまうかの境界線のような気がします。

ソーシャルメディア時代におけるプライバシーについて一歩引いた視点で考えてみたい人はもちろん、ソーシャルメディア普及後の未来について考えてみたい方には参考になる点が多々ある本だと思います。

【読書メモ】

■僕はこの本をとおして、もしプライバシーに固執しすぎればこのリンクの時代にお互いにつながり合う機会を失うかもしれない、と言いたい。

■「インターネットやフェイスブック以前の世界では、誰もが無名だったからこそ膨大なプライバシーが存在した。人は生産者か消費者のどちらかでした。そのふたつがはっきりと分かれた社会、ある意味で自然に反する社会だったんです。」(マーク・ザッカーバーグ)

■議論のなかで、聴衆の一人が、自分の画像が含まれているみんなの写真を勝手にネットに上げないでほしいと言った。許可していない、と言うのだ。彼がそう言い張れば、参加者は誰もイベントの写真を撮ったり共有したりできなくなると僕は言った。写真の次にはみんなが言ったことや聞いたこと、共有したいことを公開するなと言い出すかもしれない。

このイベントは公共の資産だし、もしこの男性が他の参加者にそこで起きたことをシェアさせないのなら、それはみんなから何かを奪うことになる。

続きを読む パブリック(ジェフ・ジャービス)を読むと、ソーシャルメディア時代にプライバシーというものを重視しすぎることによるデメリットについて考えさせられると思います

「習慣で買う」のつくり方 (ニール・マーティン)

「「習慣で買う」のつくり方」は、タイトル通り習慣で買うというリピーターの作り方について考察された書籍です。

「「習慣で買う」のつくり方」は、タイトル通り習慣で買うというリピーターの作り方について考察された書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本では、人間がいかに論理的に日々判断して行動している生き物ではなく、習慣に頼っているかという点を中心に、習慣を作るためのマーケティングのあり方について考察されています。

ソーシャルメディアのツール選択においても、実は重要なのは論理的な機能差ではなく、日々の習慣の中心になるかというのが大きいのは実感値としてはありますが、いざ、具体的にここまで習慣の力を説明されると、なかなか考えさせられるところがあります。

最新のマーケティング手法を勉強しすぎて頭でっかちになりがちな方には、原点に立ち返るという意味で参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■本来携帯電話業界は、既存顧客を長く維持すればするほど収益性が高まる。

それなのに携帯電話業界は、既存の客よりも新規の客の方を第一に扱いがちだ。

■「満足」しても、リピーターになる率はたったの8パーセント

■無意識と顕在意識

無意識=習慣脳は、生き抜くために必要なものとして生まれつき備わった武器だ。何かを日常的に繰り返し行ううちに、それは「習慣」となり、わざわざ意識しないでも自然にできるようになる。この仕組みのおかげで、進化の過程で後から備わった顕在意識=判断脳は、ほかの作業に集中することができる