「統合知」は「脱広告・超PR」などの著作を書かれている山田まさるさんが書かれた書籍です。

「統合知」は「脱広告・超PR」などの著作を書かれている山田まさるさんが書かれた書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本では、社会的難題を解決するためのコミュニケーションという視点で、いわゆるPRのアプローチを広げて考えられていますので、新しいPRのアプローチを考えたい方には参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■競争タカシと難題トクオ

・競争タカシ

ゴール:競争相手に勝つ

ルール:自社の強みを活かす、相手の弱点をつく

ロール:自分と競争相手と審判

・難題トクオ

ゴール:問題を解決する

ルール:問題の原因を探り、解決のための手段を講じる

ロール:主体者と協力者、その他、利害関係者

投稿者: 徳力 基彦

AMN5周年を迎え、あらためて創業時の原点に立ち返って皆さんに宣言をしておきたい5つのこと。

本日、2012年2月13日は、アジャイルメディア・ネットワーク(以下、AMN)が創立されてちょうど5周年になります。

2007年2月13日に会社が設立されてからのこの5年間は、文字通り試行錯誤の日々であり、現在もその試行錯誤の途上というのがAMNの現状です。

そういう意味では、5周年というのはAMNにとっても、私自身にとっても、あくまで一つの通過点でしかないのですが、重要な節目の年であるのも間違いありませんので、過去の振り返りと今後のAMNの方針について、ここにまとめておきたいと思います。

■ネットをやらせだらけの世界にしないために。

AMNはもともと、ブロガーを中心としたメンバーにより立ち上がったプロジェクトです。

AMNの設立が検討された2006年当時、100円程度の謝礼で数千人のブロガーに一気に記事広告を書かせるペイパーポスト手法が大流行していました。多くのペイパーポスト事業者がブロガーに広告であることを明示する義務を課していなかったため、結果的に多くのペイパーポストへの参加ブログがステルスマーケティング化してしまっていたのです。

実際、私自身が当時久しぶりに会ったNTTの同期に「ブログってほとんど「やらせ」でしょ」といわれてしまった記憶がありますが、彼自身が何かのサービスを検索した際に大量のペイパーポストの参加ブログ記事に遭遇した結果、そういう印象を持ってしまったそうです。

私自身が、ブログで人生救われた人間だと自負していたこともあり、当時のペイパーポストの普及による「ブログはやらせ」や「ブロガーは100円払えばやらせ記事を書く」というイメージの増加にひどく傷ついたことを良く覚えています。

当時のペイパーポスト手法は、企業から支払われるお金という謝礼に、結果的にブロガーが魂を売ってしまい、読者であるユーザーを騙す結果になるという、一方通行のマスマーケティング時代には当たり前だった手法がソーシャルメディア上では悪い方向に出てしまう象徴のようなサービスでした。

そこで、一方通行のマスメディアではない、双方向のブログやソーシャルメディアならではの広告手法を考える会社が必要だろう、という議論から始まったのがAMNです。

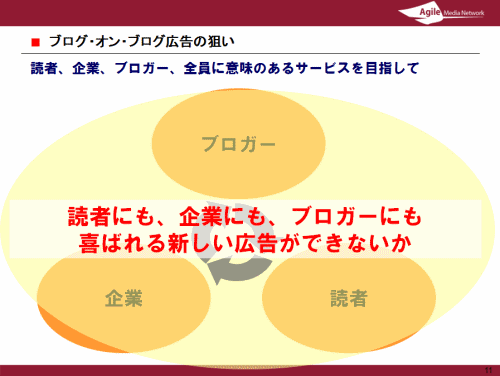

そのため、AMNは設立当時から「読者、企業、ブロガー、全員に意味のあるサービスを目指す」というのがミッションになっていたわけです。

※2007年のAMN設立時の記者発表会で利用したスライド

ただ、ミッション先行で始まったAMNのスタートは決して楽なものではありませんでした。

当初は日本の個人ブログがメディア化するのを支援するために、ブログの広告枠の販売代理店というビジネスモデルを中心としていましたが、ネット広告の単価下落の影響も受け苦戦を強いられることになります。

その後、ブロガーイベントやブログモニターなどのブロガーリレーションを中心としたサービスが立ち上がることで、なんとか会社としての体をなすことができましたが、ここに至るまでの道のりは試行錯誤の連続でした。

その後、事業の領域をブログだけではなくツイッターやFacebook、mixiなども含めたソーシャルメディアと再定義し直し、自らをソーシャルメディア上の会話を最適化するカンバセーショナルマーケティング企業と位置づけたことにより、企業が求めるマーケティングのニーズに対応できる体制を整えることができました。

その後、リーマンショックなどの影響を受けながらも、おりからのソーシャルメディアブームの追い風もあり、何とか今日の5周年を迎えることができた、というのが正直な現状です。

■企業、メディア、ユーザーの三者ともに価値ある仕組みを目指す

ただ5周年を迎えることができたとは言え、実は、現時点では創業当時の理想は、ほとんど達成できていません。

シェア 共有からビジネスを生み出す新戦略(レイチェル・ボッツマン)には、震災を経験した日本人だからこそ、チャレンジすべき世界だと改めて感じます

「シェア 共有からビジネスを生み出す新戦略」は、「フリー〈無料〉からお金を生みだす新戦略」を監修された小林さんが監修されたことでも話題になった書籍です。

「シェア 共有からビジネスを生み出す新戦略」は、「フリー〈無料〉からお金を生みだす新戦略」を監修された小林さんが監修されたことでも話題になった書籍です。

こちらも発売時に献本を頂いていたのですが、書評抜き読書メモを公開するのをすっかり忘れていたので、今更ながら公開させて頂きます。

シェア、というコンセプトは、古くて新しいコンセプトというのが、この本を読んで改めて感じた印象です。

部屋をシェアするサービスの下りで「1950年代以前には、友人や友人を頼って旅行する事はめずらしくなかった。」というくだりが出てきますが、確かに近代化以前は、そもそも近所でものを貸し借りしたりするのは当たり前の現象で、恥ずかしい行為ではなかったはず。

それがマス消費の浸透もあり、年に一回しか使わないようなものでも、他人に借りるのは面倒だし恥ずかしいから、すべて自分の家にそろえてしまうようになったわけで。

震災後の価値観の変化の影響もあり、さまざまな無駄が見えてくるようになった気がします。

昨年末に、ネスレさんの「ネスレゆずりば」という、ソーシャルシェアサービスのグループインタビューをお手伝いさせて頂きましたが、このサービスもネスレの揖斐さんが震災を通じて感じた価値観の変化が大きく影響しているとのことでした。

それもあって、改めてこの本を読み返してみたのですが。

冷静に考えてみると、日本人ってそういう近所のものの貸し借りや、古いものを「もったいない」と簡単に捨てない文化をもっている国だったはず。

そういう意味では、アメリカで「シェア」がはやっているから日本でも、とシェアを意識したサービスを始めるよりも、日本ならではの「共有」のサービスを生み出して、世界に日本の共有の文化を広めていくという心意気のサービスがもっと出てきても良いのではないかな、と感じたりします。

既存の「消費」を当たり前としたビジネスモデルに対して疑問を感じている方には、ヒントになる点が多々ある本だと思います。

以前ご紹介した「メッシュ」と合わせて読むのもオススメです。

【読書メモ】

■世界中で起きつつある何千というコラボ消費の事例を、三種類のモデルに分類

・プロダクト=サービス・システム

・再分配市場

・コラボ的ライフスタイル

■成功事例に共通する四つの原則

・クリティカル・マス

・余剰キャパシティ

・共有資源の尊重

・他社への信頼

■「エアビーアンドビーは近代的な発想じゃないんだ。」(チェスキー)

1950年代以前には、友人や友人を頼って旅行する事はめずらしくなかった。

エアビーアンドビーは昔の発送を借りてきて、P2Pネットワークと新しいテクノロジーを使って現代的にアレンジしたものだ。

続きを読む シェア 共有からビジネスを生み出す新戦略(レイチェル・ボッツマン)には、震災を経験した日本人だからこそ、チャレンジすべき世界だと改めて感じます

今年から2年間、政府広報アドバイザーをさせて頂くことになりました。

ブログで書くとちょっと大げさに聞こえてしまうかもしれませんが、このたび政府広報アドバイザーをさせて頂くことになりましたので、こちらでも情報開示させて頂きます。

政府広報というと、一見政治的な話題に首を突っ込むのかと勘違いされてしまうかもしれませんが、あくまで今回ご依頼頂いた主語は政党や政治家ではなく「内閣府」。

政治ではなく行政側の依頼になります。

今回依頼を頂いた役割として依頼文に書いてある主な項目は以下の二つ

○政府広報アドバイザーとして、実施した政府広報について定期的にご意見をお伺いしたり、評価をいただきます。

○政府広報室や内閣広報室の職員を対象とした広報・宣伝に関する勉強会で、お話を頂きます。

なんだか、これだけ読むと本当に畏れ多い感じですよね・・・

当然、AMNの社長をやりながらのアドバイザー業務ですから、フルタイムでコミットするわけではなく、本当にたまにアドバイザー活動に参加させて頂く程度になってしまうわけで。

本業もまだまだの現段階で、政府広報のアドバイザーなんておそれ多いですし、お断りしようという気持ちにも何度もなったのですが。

書籍「ゲーミフィケーション(井上明人)」を読むと、ゲーミフィケーションという言葉はソーシャルゲームブームのことではなく、様々な企業活動や取り組みに活用できる「ゲーム化」というコンセプトであることが分かるはず。

「ゲーミフィケーション」は、タイトル通り最近話題のフレーズである「ゲーミフィケーション」について書かれた書籍です。

「ゲーミフィケーション」は、タイトル通り最近話題のフレーズである「ゲーミフィケーション」について書かれた書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本では、ゲーミフィケーションというフレーズを流行語としてではなく、一つの可能性として冷静に分析されています。

オバマが大統領選挙の時に構築したマイバラクオバマとハワードディーンのゲームの比較や、ディズニーの社内表彰制度とフェイスブックの類似の社内システムの比較など、実に幅広い視点でまとめられているのが大きな特徴と言えるでしょう。

日本においては、「ゲーム」という言葉はテレビゲームのことを指すとイメージしている方が多いため、ゲーミフィケーションというと、ソーシャルゲームが流行っているのと重なって、企業がソーシャルゲームを作ることと勘違いされている方も意外に多いようですが、実際にはゲーミフィケーションとは「ゲーム化」のことで、それ以上でもそれ以下でもありません。

一方で、実はこの「ゲーム化」ということには実に大きな可能性が秘められているというのが、最近のゲーミフィケーションの盛り上がりの背景にあると言うのは決して忘れてはいけないポイントでしょう。

退屈な作業や、モチベーションを保てない行為においても、ゲーミフィケーション的な要素が組み合わさることで、楽しくなる可能性があります。

個人的な象徴としてあげたいのは、インサイトやプリウスなどのハイブリッドカーのエコドライブランキング。

本来ドライブのランキングと言えば、目的地に着くまでの時間を競うのが当たり前で、ゆっくり走るのはかっこわるい行為だったと思いますが、燃費を競うという仕組みを作ったことで燃費を良くするために「ゆっくり」走ることがかっこよくなり、自慢できる行為になるわけです。

昨今のゲーミフィケーションブームを冷ややかにみている方には、是非この本を読んで頂くと、自分なりのゲーミフィケーションの活かし方が見つかるのではないかと思います。

個人的には「オバマのつくり方」も合わせて読むのをオススメします。

【読書メモ】

■流行語としての「ゲーミフィケーション」という言葉に踊らされる必要は無い。何なら、ゲーミフィケーションという言葉は使わなくてもいい。

■2015年までにイノベーションを司る組織の半数以上が、そのプロセスにゲーム的な要素を取り入れ、2014年までにグローバル企業2000社のうち70%以上がマーケティングと顧客の維持のため、少なくともひとつ以上のゲーム化されたアプリケーションを持つ事になるだろう。(ガートナー)

■マイバラクオバマ・ドットコム

まずは、登録。そして、個人情報の入力。そして、友達を誘う電子メールを送信する。

こうした誰でも簡単にできる事を少しずつ続けていくと、マイバラクオバマ・ドットコムのなかでのレベルが上昇していく。

世代論のワナ (山本直人)

「世代論のワナ」は、「「買う気」の法則」や、「電通とリクルート」などの著作を書かれている山本直人さんが書かれた書籍です。

「世代論のワナ」は、「「買う気」の法則」や、「電通とリクルート」などの著作を書かれている山本直人さんが書かれた書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本では、深く考えずに使われがちな世代論について山本さんならではの視点で冷静に解説されています。

世代論というのは、いろんなところで議論の火種になっていますが、この本を読むと実は世代論を軸に議論していること自体が議論がかみ合わない原因なのではないかと思えてきたりします。

一歩引いた視点で世代論について考えてみたい方には参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■若者の変化を批判的に論じる人やジャーナリズムが、どうにも二面的で、身勝手に感じられてきた

そもそも、ゲームもケータイも大人が考え出して若者に売り込んだものだ。それで若者に負の変化が起きたとしても、その原因は大人にある。

■実を言うと、今までの日本の世代論のほとんどは若者論だったのだ。10代後半から20代後半の間に何らかのレッテルを貼られていたのである。そして、そのレッテルは、彼らが社会人になると段々と剥がれていった。

ところが、近年になって若者以外の世代が、論じられるようになってきた。

■世代論=若者論ではなくなってきた。それは、大人が大人らしくなくなってしまったからともいえる。