「イノベーションへの解 実践編」は、いわゆる「イノベーションのジレンマ」に対峙するための実践手法が描かれた書籍です。

「イノベーションへの解 実践編」は、いわゆる「イノベーションのジレンマ」に対峙するための実践手法が描かれた書籍です。

かなり前に献本を頂いていたのですが、大変遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

「イノベーションのジレンマ」は、ジェフリームーアのキャズムと並んで個人的な人生で読んだ「目から鱗本」の中でも筆頭に挙げられる書籍ですが、一方でイノベーションのジレンマを乗り越えるための考え方がないという批判も多い書籍だと思います。

著者のクレイトン・クリステンセンは、その指摘に対応する意味も込めて、「イノベーションへの解」や「明日は誰のものか」などを出していますが、今回の「イノベーションへの解 実践編」は、あらためて破壊的イノベーションの再定義から始めており、実質的にイノベーションのジレンマに対する手ほどき書という位置づけになっています。

どちらかというと大企業における新規事業向けのアドバイス書になっているという印象もありましたが、新規事業により新しいのべ-ションを起こしたいという方には参考になる点が多々ある本だと思います。

【読書メモ】

■破壊的イノベーションの原則

・過剰満足が破壊的イノベーションの前提条件を作り出す

・破壊的イノベーションはルールを破ることから生まれる

・ビジネスモデルのイノベーションが破壊的イノベーションを推進することが多い

■最も犯しがちな誤りは、性能の大幅な向上が破壊的イノベーションと同義であると考えてしまうことである。

■イノベーションの取り組みのための前提条件

・中核事業の安定化

・成長のための「作戦」

・資源配分プロセスへの習熟

■「10%計画」はマネージャーが安心感を得るためのお守りとしては機能しているが、意味のある結果に結びついていないことが多い。

100人がそれぞれ10%の資源をイノベーションに割り当てるよりも、5人がそれぞれ100%の資源をイノベーションに割り当てた方が望ましい

■独立した資源のプールを用意する場合には、経営陣は経費を資本支出と考えるべきであり、営業経費と見なすべきではない。

投稿者: 徳力 基彦

8年間つづけたアルファブロガーアワードを、今年で終了することにした理由

ちょっとご紹介が遅くなりましたが、先週からアルファブロガーアワード2011のノミネート募集を開始させて頂いてます。

ロゴを見て頂けると分かるように、今年のアルファブロガーアワードはファイナル。つまり最後の予定です。

私がアルファブロガー投票企画を最初に企画したのは2004年12月。

今年で8回目となることになります。

実はアルファブロガー投票企画自体は最初の三年間で個人的に燃え尽きたため、三回目で一旦終了したつもりでした。

そこを継続した方が良い、とアドバイスをくれたのがギズモードのゲスト編集長としてもおなじみのいちるさん。

当時アルファブロガーアワードを継続することにした背景は下記のブログにも書いていたりします。

・私がアルファブロガー投票企画を継続することにした理由

実はこの記事の冒頭で紹介しているインプレスウォッチのインタビュー記事のインタビュワーは、その後AMNに入ってアルファブロガーアワードをつづけてくれた甲斐さんですから、実に懐かしい話ですね。

アルファブロガーアワード継続を決めた年は2007年ですから、ツイッターやFacebookがネット界隈では話題になってはいたものの、まだまだ全く知名度が無かった頃。

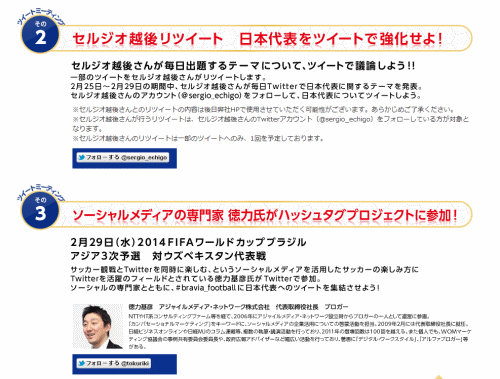

セルジオ越後さんとソニーさんのツイートミーティングなる企画でソーシャルビューイングに参加することになりました。 #bravia_football

このたび、ツイッターとサッカー関連で、実に不思議な企画に参加させて頂くことになりましたので紹介させて下さい。

セルジオさんとソニーさんは去年から「ハッシュタグプロジェクト」という名称で、サッカーの日本代表戦をツイッターをしながら観戦するといういわゆるソーシャルビューイングにチャレンジされつづけているのですが、今回はツイートミーティングというタイトルで明日24日のアイスランド戦から、来週29日のワールドカップ予選のウズベキスタン戦まで、ツイッター上でサポーターの方々とコミュニケーションを取られる企画をされるんだそうです。

で、そんな企画に私がなぜかこんな形で呼んで頂けることになりました。

いやー、先日のテレビの字幕のつきかたにも違和感がありましたが、サッカー企画のページにこういう形で自分の顔が出てると本当にめちゃめちゃ違和感ありますね。

確かに私は日本代表の試合をツイッターしながらするのは好きですし、それが高じてアメーバニュースで恥ずかしい記事になってしまったりという過去もあったりするのですが。

明らかにサッカーの専門家ではありませんし、サポーターの方々も確実に「おまえ誰やねん」状態ですよね。

サッカーファンの皆さん、本当にすいません。

ただ、個人的に非常に興味があるのが、今回のツイートミーティングでチャレンジされているソーシャルビューイングという視聴スタイルです。

続きを読む セルジオ越後さんとソニーさんのツイートミーティングなる企画でソーシャルビューイングに参加することになりました。 #bravia_football

Facebookページや公式Twitterだけが流行っても日本はそんなに変わらないけど、ソーシャルメディアの弱点を理解してくれる人が増えればきっと変わるはず。 #sms2012

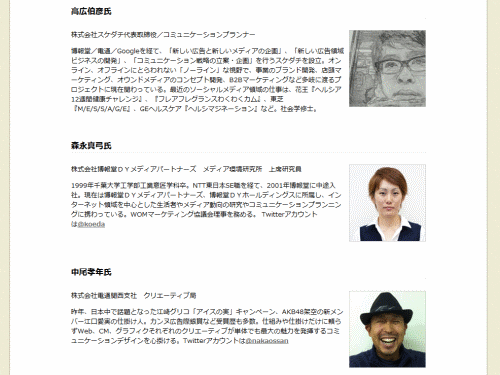

昨日、ご紹介した3月9日に開催するソーシャルメディアサミット2012ですが、主催者として、今回のサミットの各セッションにかけた思いと、登壇頂くパネリストの方々のご紹介を順番にしておきたいと思います。

まずご紹介するのは、一番最初のセッションとなる「ソーシャルメディアの弱点 徹底討論」。

今回のソーシャルメディアサミット2012の個人的なテーマは昨日書いたように「ソーシャルメディアのバブルと成功事例の境界線」ですが、まずは可能性の話ではなく、あえて弱点の話から抑えることにしました。

最初のセッションにパネリストとして登壇頂くのはこちらの方々です。

見て頂ければ一目瞭然だと思いますが、博報堂メディアパートナーズの森永さんと電通関西の中尾さんという総合広告代理店のお二人と、博報堂/電通でキャリアを積まれた高広さんという総合広告代理店系のお三方にあえてパネリストをお願いすることにしました。

一昨年のツイッターブームや、昨年のFacebookブームを通じて、ソーシャルメディアのメリットは企業担当者や広告代理店の方々にもかなり浸透してきたように思います。

ただ、一方で、炎上のリスク以外のソーシャルメディアのデメリットはあまり議論されることがなかったように感じています。

その結果、ソーシャルメディアに対する期待ばかりが先行してしまい、実際に初めて見ると期待と異なる結果が出て一気にソーシャルメディアへの期待がしぼんでしまうというのが最近増えてしまっているパターンではないでしょうか。

このセッションのタイトルの「ソーシャルメディアの弱点 徹底討論」というのは、ソーシャルメディアに対してネガティブなワードに聞こえてしまうかもしれません。でも、実は「ソーシャルメディアの弱点」を理解することができれば、それをどうやって乗り越えることができるか考えることができます。

そういう意味で、ソーシャルメディアの弱点の把握というのは、個人的には必須のプロセスだと感じています。

今回ご登壇頂くお三方は、そんな中、ソーシャルメディアの可能性も感じつつ、ソーシャルメディアの弱点もしっかり把握されている方々で、その弱点をマスメディアやリアルの施策などと組み合わせて超えるように工夫をされている方々です。

私の言葉で説明するよりも、それぞれのパネリストの方々のインタビューをここでご紹介しておきましょう。

続きを読む Facebookページや公式Twitterだけが流行っても日本はそんなに変わらないけど、ソーシャルメディアの弱点を理解してくれる人が増えればきっと変わるはず。 #sms2012

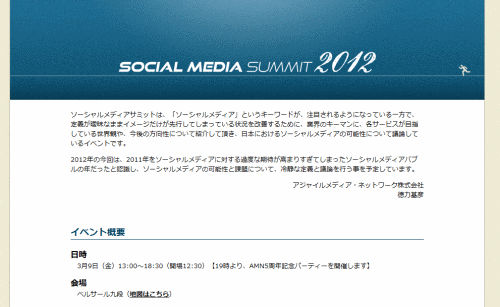

ソーシャルメディアサミット2012では、ソーシャルメディアのバブルと成功事例の境界線を見極める議論をしたいと思っています。 #sms2012

昨年開催させて頂いたソーシャルメディアサミットですが、今年も3月9日(金)に開催させて頂くことになりました。

昨年のソーシャルメディアサミットは「ソーシャルメディアって何が新しいのか?」をメインテーマに、四つのセッションをくませて頂きました。

詳細については下記のInternet Watchの記事と、ネタフルのコグレさんのレポートに詳しいですので、そちらを見て下さい。

・【ソーシャルメディアサミット2011】 そもそもソーシャルメディアって何? mixi、GREE、Twitterの3社が議論

・【ソーシャルメディアサミット2011】 「Facebookは国際線の飛行機」~”ファンページ”運営企業が活用意図を語る

・【ソーシャルメディアサミット2011】 津田大介氏「Twitterがもたらしたのは賛否両論の可視化。Facebookは賛ばかり」

・[N] ソーシャルメディアサミット2011「日本のソーシャルメディアの未来はどうなるのか」

今年のソーシャルメディアサミット2012の個人的なテーマは、「ソーシャルメディアのバブルと成功事例の境界線」です。

続きを読む ソーシャルメディアサミット2012では、ソーシャルメディアのバブルと成功事例の境界線を見極める議論をしたいと思っています。 #sms2012

リーダーの値打ち 日本ではなぜバカだけが出世するのか? (山本一郎)

「リーダーの値打ち」は、「ネットビジネスの終わり」や、「情報革命バブルの崩壊」などの書籍でも知られる切込隊長こと山本一郎さんが書かれた書籍です。

「リーダーの値打ち」は、「ネットビジネスの終わり」や、「情報革命バブルの崩壊」などの書籍でも知られる切込隊長こと山本一郎さんが書かれた書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

副題に「日本ではなぜバカだけが出世するのか?」とあるように、この本では、ブログでも数々への日本企業に舌鋒するどい批判を展開している山本さんならではの視点で、日本のリーダーについての考察が展開されています。

海外のリーダー論については、私もいろんな本を読んできましたが、日本の企業はどちらかというと海外のような超トップダウンのスタイルが合わない感覚をずっと持ってきましたので、この本で展開されているリーダー観には同意できる点が多々あります。

かといって、我々の世代は、いつまでも日本人だから、というのを言い訳にしているわけにもいきませんから、この本から日本のリーダーのだめな点を確認し、日本ならではのベストな組織の形というのを考えていかなければいけないんだろうなぁと強く思います。

自分の会社で上司や経営者が上手く機能していないと日々嘆いている方には、参考になる点が多々ある本だと思います。

【読書メモ】

■太平洋戦争での敗戦の研究

・取り組もうとしている戦略の目的が不明確でわかりにくい場合が多くあります。

・通常は陸軍と海軍が独立した作戦を利宇案していました

・最高作戦立案組織が戦場となっている現場の状況を知らず、また知ろうともせずに机上の作戦を立てるため、現実には不可能な作戦が多くありました。

・先制攻撃、白兵決戦、艦隊決戦という日本が戦術・作戦の基本とした日露戦争の基本戦術が通用しなくなっていることを戦訓として学ぶ機会があったにもかかわらず、そこから脱却することができませんでした。

・立案した作戦がシナリオ通りに進展しなかったり、仮に失敗した場合の計画が全くない状態でありました。

■この本のテーマ

・どうして、こんなに馬鹿な人間が組織のリーダーになっているのだろう?

・私たちはこんなに頑張っているのに、なぜ成果に結びつかないんだろう?

■本来のトップというのは、目的を設定し、そこに参画している人たちに対してその目的の達成に参画してもらうことが主たる任務です。