「スタートアップ! シリコンバレー流成功する自己実現の秘訣」は、LinkedIn創業者であるリード・ホフマン氏が書かれた書籍です。

「スタートアップ! シリコンバレー流成功する自己実現の秘訣」は、LinkedIn創業者であるリード・ホフマン氏が書かれた書籍です。

献本を頂いていたので、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

タイトルからすると企業のための本という印象を持たれるかもしれませんが、この書籍の原題は「Startup Of You」。

副題に「シリコンバレー流成功する自己実現の秘訣」と入っていることから分かるように、いわゆる「リーン・スタートアップ」のようなスタートアップの会社を始めるための方法論では無く、自分の人生をいかにスタートアップ的なスタイルにしていくかというキャリアプランやヒューマンネットワーク論がテーマです。

LinkedInの活用術なんかも書かれていますので、シリコンバレー流のキャリアプランの考え方に触れてみたい方には参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■起業家精神を持ち、スタートアップの発想を取り入れて自分の人生を切り開くことが、「自分のスタートアップ」なのである

■優れたキャリアプランは、資産、大志、市場環境の相互作用から生まれる

■10年後の「なりたい自分」を思い描いて、そのためのプランを立てたとしても、環境が変わらないならうまくいくかもしれない。だが、あなたが身を置くのは静かな湖ではない。荒れる大海原である

■「わたしがプランを持たないのは、プランがあるといまの選択肢だけに縛られてしまうからです」(シェリル・サンドバーグ)

カテゴリー: 読書メモ

媚びない人生 (ジョン・キム)

「媚びない人生」は、「逆パノプティコン社会の到来」などの書籍で知られるジョン・キムさんが書かれた書籍です。

「媚びない人生」は、「逆パノプティコン社会の到来」などの書籍で知られるジョン・キムさんが書かれた書籍です。

献本を頂いていたので、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

タイトルからして非常にインパクトのある本ですが、キムさんの視点ならではのこれからの日本社会を生き抜くためのメッセージが詰まっていますので、これから就職を考えている大学生や、壁にぶつかって悩んでいる社会人の方には参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■社会に革命を起こすことは難しく、時間がかかるものだ。しかし、内面の革命は今この瞬間にスタートできる。

内面とは「感情」「思考」「言葉」「行動」の4つで構成される

■大学を卒業すると状況は一変する。

社会人になった途端、社会は大学とはまったく異なるゲームのルールの下で運用されていることに段々と気づくようになる。大学では、権威は適当に避けて通ればよかった。お金を払う立場だからだ。しかし、会社に入るとお金をもらう立場になる。

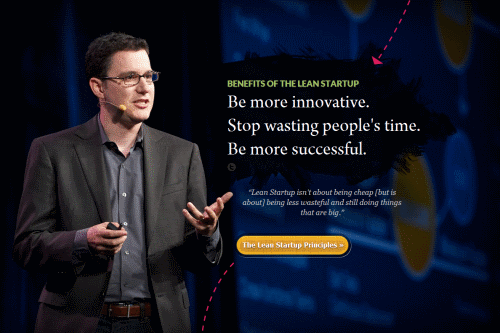

リーン・スタートアップ(エリック・リース)は、今後10年は新規事業やスタートアップのバイブルとして読み継がれていく本になると思います。

「リーン・スタートアップ」は、スタートアップの成功のためのポイントについて、エリック・リース氏が考察されている書籍です。

「リーン・スタートアップ」は、スタートアップの成功のためのポイントについて、エリック・リース氏が考察されている書籍です。

献本を頂いていたので、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

いまやシリコンバレーやスタートアップ業界において、「リーン・スタートアップ」という言葉は標準語に近い状態になっていると言えます。

日本にも著者が出版記念で来日して、ワールドビジネスサテライトで取り上げられるなど話題になりましたが、海外のスタートアップ系のイベントに出ると必ずと行って良いほど、このキーワードを耳にすることになるといっても過言ではないでしょう。

実際、本を読んで個人的にも驚いたのは、これまでに様々なところで議論されていたスタートアップが抱える課題やその乗り越え方が、実に体系的に整理されていること。

同じような話を語っている人は、これまでにもたくさんいたと思いますが、ここまでそのポイントを整理して一冊にまとめた本はなかったと思います。

ピボットやMVP(minimul viable product)など、スタートアップ系のイベントで登壇者が解説なしに使うようになっている言葉のコンセプトも説明されていますから、まさに今後しばらくはスタートアップ業界のバイブルとして使われるようになる本だと言えると思います。

ちなみに、個人的にちょっと嬉しかったのは、リーン・スタートアップのリーンという言葉が、トヨタのリーン生産方式から来ていることが何度も明確に書かれていること。

書籍の中でも「第二次世界大戦後、トヨタをはじめとする日本の自動車メーカーは最新の大量生産技術を駆使する米国の巨大向上に太刀打ちできなかった。この状況を逆手にとり、バッチサイズの縮小で成功したのが大野耐一や新郷重夫らのイノベーターだ。」と、リーン生産方式を開発した大野耐一氏、新郷重夫氏の功績をたたえていますが、現在のネット産業における日本のスタートアップの生きる道が、一つここに描かれているように思います。

GoogleやFacebookのような巨大なインフラになりつつある米国のウェブサービスに対し、日本のスタートアップはどのように自らの役割を定義していくべきか。

そんなことも妄想したくなる本です。

スタートアップに携わっている人はもちろん、変化の激しいインターネットやソーシャルメディアに携わっている方には是非読んで欲しい本です。

【参考記事】

・「リーンスタートアップ」著者エリック・リース氏が来日講演。”スタートアップとはマネジメントのことだ” - Publickey

【読書メモ】

■リーン・スタートアップの5原則

・アントレプレナーはあらゆるところにいる

・起業とはマネジメントである

・検証による学び

・構築-計画-学習

・革新会計

■リーン・スタートアップという名前は、トヨタで大野耐一と新郷重夫が開発したリーン生産方式にちなんだものだ。リーンな考え方は、サプライチェーンや製造設備の運営方法を根本から変えつつある。

■スタートアップの三層構造

・ビジョン

・戦略(ピボット)

・製品(最適化)

続きを読む リーン・スタートアップ(エリック・リース)は、今後10年は新規事業やスタートアップのバイブルとして読み継がれていく本になると思います。

ストーリーとしての競争戦略(楠木建)を読むと、従来の経営戦略本を読んだだけでは問題が解決しなかった理由が見えてくると思います。

「ストーリーとしての競争戦略」は、楠木建さんが競争戦略について考察された書籍です。

「ストーリーとしての競争戦略」は、楠木建さんが競争戦略について考察された書籍です。

昨年非常に話題になっていたので買って読んでみていたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

通常、経営本や戦略本というと個人的には海外の著者の本しか買いません。

日本においてはどうしても書籍の出版のサイクルが早すぎるために、中身の濃いビジネス本が少なく、読みやすいノウハウ本が中心になっている印象が強いからです。

おそらく海外においては英語と言うこともあり、しっかりと書いた分厚い経営本や戦略本が比較的寿命が長く売れ続けるのだと思いますが、日本においてはそういうポジションを取るのが難しいというのも影響しているのでしょう。

ところが、この「ストーリーとしての競争戦略」は、実に本格的な戦略本です。

正直、日本でこれほど本格的に体系立って書かれる経営本が書ける方がおられるとは思っていませんでした。

海外の戦略本と並べても遜色ない、楠木さん独自の競争戦略論と言えると思います。

一回読んだだけで全てが理解できるとはとても言えず、何度も繰り返し読みたくなる本だと思います。

まだ読んでいない方は、是非読んでみることをお勧めします。

「イノベーションのジレンマ」や「ブルー・オーシャン戦略」とあわせて読むのもお勧めです。

【読書メモ】

■静止画を動画に

従来の戦略論には「動画」の視点が希薄でした。戦略のあるべき姿が動画であるにもかかわらず、その論理を捉えるはずの戦略「論」はやたらと静止画的な話に変更していたように思います。

■なぜユーザーは静止画的な短い話を好むのでしょうか

・とにかく忙しい

・主たるユーザーが、経営者と言うよりも経営企画部門などの「戦略スタッフ」であることが多い

・「プロフェッショナル経営者」という幻想。経営者の戦略スタッフ化

・コンサルタントによるマーケティングの影響

・静止画的な短い話は、コミュニケーションが簡単

・マクロな経営環境の変化は、とりわけ長い話を嫌がる傾向を加速させている

続きを読む ストーリーとしての競争戦略(楠木建)を読むと、従来の経営戦略本を読んだだけでは問題が解決しなかった理由が見えてくると思います。

小さく賭けろ (ピーター・シムズ) を読むと、大企業の肝いりの新規事業が、なぜ意外に上手くいかないのか理解できると思います。

「小さく賭けろ」はイノベーションの起こし方について考察されている書籍です。

「小さく賭けろ」はイノベーションの起こし方について考察されている書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本では、多くのイノベーションが実は小さい成功から始まっている点について、深掘りをしている書籍です。

特に新規事業の世界において、大企業が巨大な構想をし、巨大な投資を行い、巨大な失敗になる、というケースは枚挙に暇がありませんが、実は小さく実験していくことこそが大きな成功につながるという基本的な視点に気づくといろんなことが楽になるのではないかと改めて考えさせられる本です。

スタートアップに取り組んでいる人はもちろん、大企業の中で新事業を考えている方にも参考になる点が多い本だと思います。

【読書メモ】

■「ほとんどの成功した起業家はすばらしいアイデアを発見してから起業したわけではない」

■「表計算ソフトにいくら数字を入れてみたところで、現実の人間が新製品に対してどういう反応を示すか予想できっこない」(ジェフ・ベゾス)

■概念的イノベーターと実験的イノベーター(デビッド・ガレンソン)

・概念的イノベーター:非常に大胆に新しいアイデアを追求し、多くは若くして業績を上げる。しかし誰でも知っているとおり、天才というのはごくごく稀にしか現れない。

・実験的イノベーター:試行錯誤を繰り返す中で徐々にブレークスルーを発見していく。ゴールに向かって進む際に、失敗や挫折を恐れず執拗に努力する。

続きを読む 小さく賭けろ (ピーター・シムズ) を読むと、大企業の肝いりの新規事業が、なぜ意外に上手くいかないのか理解できると思います。

PULLの哲学(ジョン・ヘーゲル3世)を読むと、ソーシャルメディアを上手く使うためには、プッシュではなくプルの精神が重要なことが分かります。

「PULLの哲学」は、インターネットの普及によりおこっている考え方のパラダイムシフトについて考察された書籍です。

「PULLの哲学」は、インターネットの普及によりおこっている考え方のパラダイムシフトについて考察された書籍です。

個人的にもソーシャルメディアにおけるプルの重要性を自己流でアピールしていた人間なので、タイトルが気になって買って読んでみていたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本では、インフラの変化、知識のフローの波、組織の革新という三つのパラダイムシフトにより、いろいろなものの価値観がプッシュからプルへと大きく変化していると考察されています。

実際問題、ソーシャルメディアの使い方が上手い人というのは、短期的にメッセージをプッシュすることによって短期的な利益を獲得しようとするのではなく、長い目で見て自分のところにほかの人たちを引き寄せてくる中長期的な投資と考えている人、というのが個人的なイメージだったため、この書籍で描かれているプッシュとプルの違いというのは非常に腹に落ちました。

どうしても従来の組織や仕事のやり方の価値観から、上手くソーシャルメディアを活用できないという方には、お勧めしたい一冊です。

【読書メモ】

■プルの力とは、チャンスが訪れたときや困ったときに、必要な人材やリソースを自分のところに引き寄せる能力のことを言う

■プッシュの力は、まずニーズを予測することから始まる。そして次に、予測したニーズに必要な人材とリソースが、正しいタイミングで手に入るようにに準備をする。

■弱い絆とは、相手のことをほとんど知らないような弱いつながりだ。それでも、そのつながりを介して、全く縁のなかったようないわゆる「濃い」世界に参加することができる。

■プッシュからプルへの大きなシフトの三つの波

・第一の波:インフラストラクチャーの変化

・第二の波:知識のフロー

(知識のストックよりも、新しい知識のフローの方が大切に)

・第三の波:組織の革新

続きを読む PULLの哲学(ジョン・ヘーゲル3世)を読むと、ソーシャルメディアを上手く使うためには、プッシュではなくプルの精神が重要なことが分かります。