「欲望のメディア」は、猪瀬 直樹氏がテレビ事業の成り立ちや日本社会に与えた影響について考察した書籍です。

「欲望のメディア」は、猪瀬 直樹氏がテレビ事業の成り立ちや日本社会に与えた影響について考察した書籍です。

日経の坪田さんに、「巨怪伝」を読んだ感想を話していた際に、こちらも読んだ方が良いと勧めて頂いたので、購入してみました。

書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

私たちは、もう物心ついたときにテレビが普通に存在していた世代なので、テレビという物は合理的な背景から今のようなチャンネル構成で、事業構造になっていると思い込みがちなのですが。

実は、正力松太郎や吉田秀雄、田中角栄、そしてほとんどの人に記憶されていない多くの個人の思いや信念の大きな影響を受けているということを、改めて考えさせられた本です。

特に印象に残ったのは、実はテレビも黎明期から成長記に書けて様々な批判に直面していたという事実。

しかも、その批判にさらされていた同時期にテレビの広告費は雑誌やラジオを追い抜き、新聞の王座に迫るという背景があったり。

テレビをネットに置き換えると、同じようなことが今起きている、ということが言えるような気がしてきます。

個人的には、マスメディアのネットに対するネガティブキャンペーンにいつも悲しい思いを感じている人間ですが。

30年ぐらいの長いスパンで考えれば、今のテレビのようにインターネットも多くの人の生活に普通に溶け込んでしまっていて、そんなネガティブキャンペーンがあったことも昔話になるのかな、と。

そんなことを考えさせられる本でした。

「テレビ」やテレビ業界のことを知っているつもりになっている方は、是非一度読むことをお薦めしたい本です。

【読者メモ】

■「大衆の受容能力は非常に限られており、理解力は小さいがそのかわりに忘却力は大きい。この事実からすべて効果的な宣伝は、重点をうんと制限し、そしてこれをスローガンのように利用し、その言葉によって、目的としたものが最後の一人にまで思いうかべる事ができるように継続的に行われなければならない。」(アドルフ・ヒトラー「わが逃走」)

■ヒトラーのつくりあげた組織は、ちょうど正方形の布の真ん中を摘んでピラミッド型に持ち上げたように立体的だった。

日本型ファシズムでは、布は広げられたままで頂点がない。平面的だが、代わりに荒い網目のひとつひとつが相互にひっぱりつつ振動を増幅して伝え合っている。

ヒトラーが羨望してやまなかった天皇制は、この無数の生きもののごとく反応する網目だった。

■テレビの散漫さ

人びとの顔を無遠慮につるりと撫でるが、内面まで達しない。ヒトラーの昂ぶった声は、テレビよりラジオ向きなのだ。あるいは映画向き。勇壮なスペクタクルシーンも、テレビではコミカルに映る。

■彼(マッカーサー)はつねに英雄としてふるまうことを忘れなかった。生身の肉体を晒すよりもメディアを通じたほうが、より人びとの信頼を得やすい。そういう一面の真実を熟知していたのである。

■テレビはたとえ右にしろ左にしろ、人びとから思惟を抜き取り、観念を無化するという意味において、イデオロギー的な集中力を拡散させる方向に機能するのではないのか

■レスラーの役目は勝つことではなく彼に期待されている身振りを正確に果たすことだ。柔道は象徴的なものの秘密の分け前を持っているといわれる。

■テレビはプロレスにより、プロレスはテレビによって、認知された。力道山はテレビのおかげでヒーローとなり、テレビはヒーローを生むことで視聴者を吸引できた。

カテゴリー: 読書メモ

We-Think ぼくたちが考えるに (チャールズ・レッドビーター)

「ぼくたちが考えるに」は、副題の通りインターネットによって広がるマスコラボレーションについて考察した本です。

「ぼくたちが考えるに」は、副題の通りインターネットによって広がるマスコラボレーションについて考察した本です。

久しぶりに本屋で衝動買いして読んでいたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本の原題はタイトルにも書いたように「We Think」。

いわゆる「ウィキノミクス」や「クラウドソーシング」、「グランズウェル」などに描かれているネットによって開かれたあらたな参加や、共有、協働の可能性について考察している本です。

ただ、上記にあげた本に比べると、その可能性を絶賛するだけでなく、その未来が含んでいるリスクや悪いシナリオについても冷静に分析している点が非常に印象的な本です。

個人的な印象としては、「インターネットが、政治資金の流れを変えられれば、それは何かきわめて重要なものを変えることになるだろう」というオバマのネット選挙に関しての示唆であるとか、ネットが社会に与える影響の考察であるとか、「トップダウンのコントロール権を持っている人々は、権力が先細りになっているときにさえ、それを維持しようと戦うだろう」というフレーズに最近の日本のネット規制に関する議論を思い出してしまったりとか、うならされる点が非常に多い本でした。

ネットの功罪両方を冷静に踏まえて、未来の可能性を考えてみたい方には、是非お薦めしたい本です。

【読書メモ】

■ウェブをいちばん有益に使えるのは、すでに充分なつながりを持った人たちだ。かれらはネットワークを強め、その特権を強化する。

■素人たちがいくらブログを書いても、きちんと訓練を受けて資金もある調査ジャーナリズムの代わりにはならない。権力者たちが隠しておきたいスキャンダルの深みを探り、政治家たちを震撼させられるのは、本物のジャーナリストだけだ。

■インターネットは、人々が自分の小さな文化的井戸にこもったまま、自分と同じ見方をする人を探すように仕向けるので、人々はそれぞれ独自のまったく関連性のない対話ばかり追求することになり、社会の共通文化は断片化して分断されてしまう。

■アイデアは共有されればされるほど交配し、変異しては増殖するからで、そのプロセスこそはわれわれの創造性やイノベーションや福祉の最大の源だからだ。

■We-Thinkの組織レシピは、参加、認知と協働という3つの材料のバランスの上に成り立っている。

■I-Thinkが増えるほど作られるコンテンツや情報は増え、それを整理するためにさらに多くのWe-Thinkが必要になる

新世紀メディア論(小林弘人)

「新世紀メディア論」は、インフォバーンの代表としても有名な小林弘人さんの書籍です。

「新世紀メディア論」は、インフォバーンの代表としても有名な小林弘人さんの書籍です。

献本を頂いていたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

インフォバーンの小林さんと言うと、「ワイアード」の編集長から、「サイゾー」の立ち上げ、眞鍋かをりブログの書籍化や、ギズモードの立ち上げまで、日本のウェブメディアの歴史と共にある人物と言っても過言ではないのではないでしょうか。

個人的にも、今のような仕事をするようになる前から、その発言や行動に注目してきた人の一人ですが、その小林さんの理念やアイデアがぎっしりと詰まっているのがこの一冊です。

書籍の中では、今の混沌とした時代におけるメディア企業の問題点から、全員が敗者になり得る「マイナスサム・ゲーム」という目を背けたくなるようなシナリオの可能性も指摘されていますが、ただの悲観論や批判本ではなく、その現実に対してどうするべきかということを考え続けてきている小林さんならではの、出版やメディアに対する愛が伝わってくる本と言えると思います。

AMNでも「グランズウェル」と並んで、必読書になりそうです。

現在の地殻変動後のメディア像のヒントになるコメントやアイデアが満載ですので、ウェブメディアだけでなく、メディアに携わる人であれば是非読んでおくべき本だと思います。

【読書メモ】

■「誰でもメディア」

メディアとは、すでに一部の特権的な基盤のうえに成り立つものではない

「意志」さえあれば、誰でもメディアを持つことができる。

■「出版」は、「Publishing」、つまり公にすると言う行為を指します。

■実は雑誌社が気づいていないのは、信頼に足るはずだった自分たちの媒体が、出稿企業へのご機嫌伺いにより、提灯記事のオンパレードとなり、それをマニアたちに見破られていたりすることです。

■「印刷は死んでいない。印刷というのは、言葉が死にゆく場所である」(ジャービス)

■「雑誌の価値は編集者でも、記事にあるのでもなく、それは雑誌を取り巻くコミュニティ」(ジャービス)

■BOING BOINGはなぜ成功したのか

・開始時期が早かったこと

・書き手のプロだったこと

・パッケージング

(印刷して読んだとしても、読者はそこに価値を見いだすことができる)

■「ブログをつくることでもっとも大切なことは、ほかの人じゃなくて、あなた自身がそれを読むことに興味があるのかだ」(フラウンフェルド)

正力松太郎 「巨怪伝」 (佐野 眞一)

「巨怪伝」は、読売中興の祖として知られる正力松太郎の人生をつづった書籍です。

「巨怪伝」は、読売中興の祖として知られる正力松太郎の人生をつづった書籍です。

いしたにさんがブログで紹介していたのを読んで気になっていたのもあり、購入してみました。

読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

竹鶴政孝や、吉田秀雄のストーリーも非常に刺激的だったのですが、正力松太郎のストーリーは正直予想を上回る衝撃でした。

なにしろ、正力松太郎はプロ野球の父であり、テレビ放送の父であり、原子力の父。さらにはJリーグの父でもあり、プロゴルフの火付け役でもあり、新聞業界にも大きな影響を与えた人物。

普通なら1つ1つのストーリーだけでも一冊の本になりそうなものなのに、それが一人の人物を中心に動いていたというのだから、すさまじい話です。

もちろん、これらの全ての偉業は正力松太郎一人の力ではなく、彼を取り囲む、もしくは巻き込まれた多くの努力や才能によって成し遂げられているわけですが、試行錯誤の末に造り上げられた「常識」だと思っていた業界構造が、一人の人間の執念によってかたどられた物だったと思うと、なんともいろいろと考えさせられるところがあります。

今の世の中や業界の常識が、論理的に正しく作られていると思い込んでいる人は、是非この本を読んで見ることをお勧めします。

【読者メモ】

■「それまでプロ野球は人気があるとはいえ、まだマイナーなスポーツだったんです。選手の社会的プレステージも低かった。それが、あの”天覧試合”で、一気にメジャーなスポーツになった。」

■「警察の民衆化」と「民衆の警察化」

「警察の民衆化」によって大量の増員を図った警察は、その一方で「民衆の警察化」を図って、一般民衆を警察のもとにとりこんでいった。

■正力という男は、他人のために働くような男ではなかった。もし正力が他人の意を体して働く陰謀家タイプだったら、後藤との”千古の美談”を自ら喧伝することはなかったはずである。正力はいわば”陽望家”ともいうべきタイプの男だった。

■政治家を志望した正力の直接の狙いは、恩人の後藤新平を総理大臣に押し上げるところにあった。それが読売新聞を伸ばすという方向に変わっていったのは、昭和四年、後藤が亡くなり、当面の目標を失ったためだった。

■正力氏の「大胆な、素人の知恵」が、新聞界において「読売」を今日の位置に引き上げた

■当時正力は「新聞の生命はグロチックと、エロテスクとセセーションだ」と胸をそらして語り、心ある人々から「正力という男は英語の使い方も知らないのか」と失笑を買ったが、正力の編集方針はその言葉通り、徹底した大衆迎合路線、もっと言えばイエローペーパーづくりにあった。

この人 吉田秀雄 (永井 龍男)

「この人 吉田秀雄」は、電通中興の祖として知られ、広告の鬼とも呼ばれる吉田秀雄の人生をつづった書籍です。

「ヒゲのウヰスキー誕生す」で竹鶴 政孝に感動したのもあり、ちょっと過去の起業家や事業家の勉強をしようと思い、購入してみました。

読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

有名な吉田秀雄の鬼の十則はWikipediaにも書いてありますがこんな感じ。

1. 仕事は自ら創るべきで、与えられるべきでない。

2. 仕事とは、先手先手と働き掛けていくことで、受け身でやるものではない。

3. 大きな仕事と取り組め、小さな仕事はおのれを小さくする。

4. 難しい仕事を狙え、そしてこれを成し遂げるところに進歩がある。

5. 取り組んだら放すな、殺されても放すな、目的完遂までは……。

6. 周囲を引きずり回せ、引きずるのと引きずられるのとでは、永い間に天地のひらきができる。

7. 計画を持て、長期の計画を持っていれば、忍耐と工夫と、そして正しい努力と希望が生まれる。

8. 自信を持て、自信がないから君の仕事には、迫力も粘りも、そして厚味すらがない。

9. 頭は常に全回転、八方に気を配って、一分の隙もあってはならぬ、サービスとはそのようなものだ。

10. 摩擦を怖れるな、摩擦は進歩の母、積極の肥料だ、でないと君は卑屈未練になる。

文字だけでも激しさが伝わってきますよね。

一方で情にあつい面もあったそうで、本書でもさまざまな逸話が取り上げられています。

今でこそ、日本の広告業界において電通の存在は圧倒的な物がありますが、吉田秀雄という人がいなければ、電通という会社はもちろん、日本の広告業界もまったく違う姿だったのかもしれないと思うと、この人の存在の大きさが分かるというものです。

今の電通、及び今の日本の広告業界がどのように形作られてきたのかを知りたい方には、参考になる点が多々ある本だと思います。

竹鶴 政孝 「ヒゲのウヰスキー誕生す」(川又 一英)

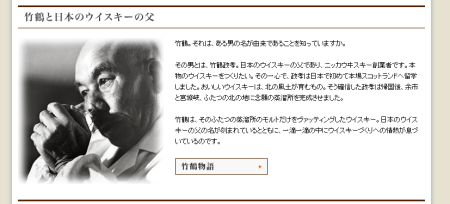

「ヒゲのウヰスキー誕生す」は、ニッカウヰスキーの創業者であり、『日本のウイスキーの父』と呼ばれている竹鶴 政孝の一生を綴った本です。

昨年ニッカさんスポンサードで「シングルモルト余市」ブロガーミーティングを開催させていただいた際に、ニッカさんから本を頂いていたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

恥ずかしながら私自身は、竹鶴政孝という人については、ニッカさんのイベントを開催させて頂くまで何も知らなかったのですが、正直この本は読めば読むほど驚きの連続でした。

なにしろ、竹鶴政孝はニッカウヰスキーの創業者というだけでなく、サントリーのウイスキー事業の生みの親、つまり日本の二大ウイスキーメーカーは竹鶴政孝という同じ父親を持っているわけです。

まぁ、そんな話はウイスキー通の方には当たり前なのかもしれませんが、更に驚くのがそのウイスキー造りを学んだ経緯。

竹鶴氏が単身スコットランドに留学したのは1918年。なんと第一次世界大戦が終わった年です。

当然、渡欧の手段と言えば飛行機ではなく船。

留学という現在ではのんびりした印象を受ける単語とは、全く次元が違う挑戦です。

さらに単身、醸造所を探し、ウイスキー造りを現場で学び、自らのメモと記憶だけを頼りに日本に帰ってきて。

本当のウイスキー事業を日本で立ち上げてしまうわけです。

本田宗一郎や松下幸之助、ソニーの盛田さんと井深さんなど、戦後の起業家の本は私もいろいろ読みましたが、竹鶴政孝は、そういう人たちとはまた全く違う価値観の世界を生きた凄まじい執念の起業家だと思います。

そんな竹鶴政孝が立ち上げたニッカとサントリーのウイスキーは、いまや世界のウイスキーアワードで、本家スコットランドのウイスキーとトップを競い、シングルモルト余市1987に至っては、本家スコットランドのライバルを抑えて世界一になってしまったわけですから。

それだけでも、日本人として誇りに思ってしまうストーリーだと思います。

おかげで、個人的にも、しばらくご無沙汰だったウイスキーを、最近また楽しんで飲むようになっていたりします。

この本は、残念ながらすでに絶版になっているそうなのですが、ウイスキー愛好家の方はもちろん、信念の起業というのがどういうものかということを知りたい方は、是非読むことをお勧めします。