先日、ルーミーの「住みたいのはどんないえ? おうちを建てたい世代にきいてみた」というPR企画で、ルーミー編集長の尾田さんとロフトワークの林さんと対談形式でインタビューしていただいた内容が掲載されましたのでご紹介します。

ルーミーというのはGizmodoやLifehackerでおなじみのメディアジーンさんが運営されているメディアサイト。

「room」と「ie(家)」だからroomie(るーみー)だそうで、元気いっぱいのインドア系ライフスタイルメディアというのがコンセプトになっているそうです。

今回の企画は、ダイワハウスさんの「xevo Σ(ジーヴォシグマ)」のPR企画なので、テーマが「住みたいのはどんないえ?」という普段私自身もあまり考えない話題。

正直意味のある発言ができるかあまり自信が無かったのですが、ロフトワークの林さんが、いろいろと面白い視点を提示してくれたので、個人的にも面白い議論ができた対談でした。

マンション住まいなので、一軒家とか現実味が薄くてあまり真剣に考えたことなかったのですが、こんな家に住めたら良いなぁと言う妄想をするのは楽しいですね。

ご興味のある方は是非ご覧下さい。

・住みたいのはどんないえ? おうちを建てたい世代にきいてみた | roomie(ルーミー)

月別: 2014年2月

グロースハッカー (ライアン・ホリデイ)は、実はこれからの時代のマーケティング担当者の必読書といえると思います

「グロースハッカー」は、タイトル通り最近話題の「グロースハッカー」について紹介されている書籍です。

「グロースハッカー」は、タイトル通り最近話題の「グロースハッカー」について紹介されている書籍です。

献本を頂いていたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

グロースハッカーについては、Googleでグロースハッカーと検索すると関連後に「サザエ」と表示されるぐらい、こちらのサザエさんのスライドが有名ですので、まずはこちらをご覧ください。

グロースハッカーというと、どうしてもハッカーという語感からエンジニア向けの書籍という印象をもたれると思いますが、書籍でも「グロースハッカーは新世代のマーケティング担当幹部である」という表現があるように、口コミでユーザーを増やすことができるソーシャルメディア時代の新しいマーケティングコンセプトと思って読んだ方が良いかもしれません。

マーケターというと広告予算を基にお金を使う、というイメージを持たれている人が多いかもしれませんが、この本で定義されているのは製品開発も含めてできるだけ低コストの方法から試してみて、徐々に拡大するアプローチ。

真逆の立ち位置というぐらいスタンスが異なるのですが、それこそが新世代のマーケティング担当幹部であるというメッセージです。

書籍としては薄い本ですし読みやすいと思いますが、その概念自体はかなり奥が深いと思います。

「リーン・スタートアップ」というコンセプトもありましたが、あの本と合わせて読むとより理解が深まる気がします。

「グランズウェル」や「マーケティング3.0」と合わせて読むのもお勧めです。

【読書メモ】

■グロースハッカーは新世代のマーケティング担当幹部である

■「十分な予算がない中で、スタートアップは企業を急成長させる術を習得したのだ」(ミカ・ボールドウィン)

■そして今彼らが作り上げた手法、新機軸、裏ワザが、われわれマーケターがこれまで学んできた手法と対抗しているのだ。

続きを読む グロースハッカー (ライアン・ホリデイ)は、実はこれからの時代のマーケティング担当者の必読書といえると思います

月刊事業構想の東京五輪特集で、ソーシャルビューイングのインタビューを掲載していただきました。

ちょっとご紹介が遅くなりましたが、月刊事業構想3月号の「東京五輪の活かし方」という特集でソーシャルビューイングについてインタビューをしていただきました。

オリンピックとソーシャルメディアについては以前に日経MJのコラムでも言及したことがありますが。

・ソーシャル五輪 新たな観戦の可能性開く

今回は、東京五輪でソーシャルビューイングがどういう風に進化していてほしいかという、2020年の未来の話なのでさらに妄想全開でお話しさせていただきました。

個人的にも、大昔にセルジオ越後さんとのソーシャルビューイング企画に参加させて頂いたり、ソーシャルビューイングで白熱しすぎてアメーバニュースの記事にされてしまったり、といろんな経験をさせて頂いていますが。

せっかくの東京オリンピックなので、そのころにはもっといろんなパターンの楽しみ方が増えていると良いなぁと妄想しております。

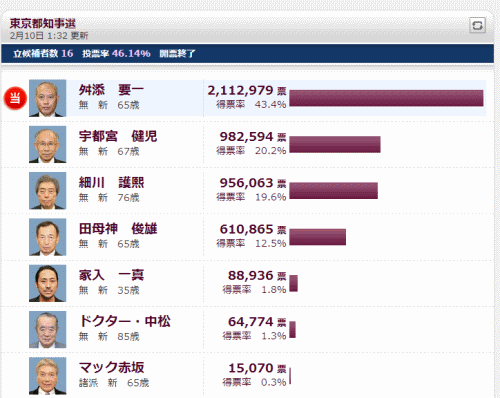

家入さんが、ドクター中松を破って泡沫候補中の1位になった事実に、ビックリしているのは私だけでしょうか?

なんか気がついたら急に始まっていた東京都知事選ですが、45年ぶりの大雪とかソチオリンピックとかにかまけていたら、気がついたら終わっていたという方も多いんじゃないでしょうか。

個人的には神奈川県民なので、そもそも投票権無くて全く関係なかったりするわけですし、会社として選挙関連に関わらないのは前に宣言した通りですが、唯一ネット業界の人間として、また知人として若干の興味をもって横目で見守っていたのが、家入さんの動向でした。

そもそもの私自身の家入さんに対するスタンスは、こちらの東さんの記事とほぼ同じ。

・なにも書く気が起きない ポリタス 「東京都知事選2014」を考える

「家入は昨年末に出馬を宣言したあと、いちどあっさりと取り下げているなど、信用できない行動が多い。記者会見で語った動機も「出馬をツイートしたらたくさんRTされて引っ込みがつかなくなった」というもの。つまりは、本気で政治家になる気があるのかどうか、さっぱりわからないのだ。」

個人的にスタディギフトの炎上騒動の記憶がまだ薄れていないのもありますが、家入さんってどこまで何が本気なのか良く分からないんですよね。

それが家入さんの魅力でもあるわけですが。

今回の家入さんの出馬の経緯を見るとネタにしか思えませんし、失礼な言い方ですが、とても本気で政治家とかやる気があるとは思えません。個人的には家入さんと面識がある立場ではありますが、もし仮に自分が東京都民だったとしても、今回の都知事選では家入さんには投票しなかっただろうと思います。

そういう意味では、東さんが「家入の得票が、せめてドクター中松を超えることを心から祈っている。ドクター中松は2012年の都知事選では12万票を集めており、なかなか手強い。」と書かれているように、個人的な印象としては、家入さんがドクター中松に勝つのは難しいんじゃないか、というのが率直なイメージでした。

何しろ知名度で考えたらドクター中松は全国区だと思いますし、泡沫候補の中でもテレビで安定して取り上げられる数少ない泡沫候補代表の印象が強くあります。

でも、家入さん、ドクター中松に得票数で勝ったんですね。

正直ビックリです。

凄いですよね。

アンバサダーとアドボケーツの分類が未だもって正確にできていない点については、お詫びするしかない件について

やまもといちろうブログ方面のスルーパスを打ち返して、ホッと一息ついていて週末に息子と雪遊びに興じていたら、今度はnoritakahiro方面から厳しい公開講義を頂いた上に、やまもとさんからも素早いお返事頂きましたので、合わせて返礼をしておきたいと思います。

・アドボケイツとアンバサダー: マーケティングやPR業界関係者なら、知っておきたいその違い。

・それ、アンバサダーとは無関係じゃないの?: やまもといちろうBLOG(ブログ)

アンバサダーとアドボケーツの分類が、業界関係者の方々からすると微妙な部分が多々あるというのは、私個人もアンバサダーマーケティングの出版後、高広さんから何度も突っ込みを頂いておりまして、正直おおいに反省するところではあります。

「Brand Advocates」というタイトルの書籍を、なぜ「アンバサダーマーケティング」と大幅に変換したかというのは、最初にアンバサダーマーケティングの書籍をブログで紹介したときにも書いたようにいろんな背景があるのですが、最終的に高広さんが指摘されているような誤解を促進しているのは事実ですので、それについては素直にお詫びします。

個人的にアドボケーツという単語が自分の中で未だに日本語で正確に理解できていないのも大きかったりするのですが。

高広さんから、こうやって公開で指摘して頂くというのは、多分私ならこういうことはしちゃダメだという趣旨でのアドバイスだと思っていますので、それについては期待を裏切ってしまい申し訳ない限りです。

(ただ、実際には私は過去に英語圏ではA-List Bloggerと定義されている言葉を、勇み足でアルファブロガーとして流行らせてしまった前科がある男だったりするわけですが・・・)

残念ながら書籍のタイトルなので、今更訂正のしようがありませんが、今後社内的には言葉の定義には一層気をつけるようにしたいと思います。

なお、高広さんが書いている本を紹介頂いた方の名誉のために申し上げますと、その方もこの意訳は混乱が起きるからやめた方が良いという強くアドバイスをして頂きましたし、私自身も一度はそちらに傾いていた経緯はあります。

ただ、今更なので無意味な言い訳でしかありませんが、書籍のタイトルにアドボケーツやアドボカシーを使わずアンバサダーを使うことになったのには、いくつか背景がありますので、一応こちらで開示しておきます。

一番分かりやすい理由としては、「ブランドアドボケーツ」というタイトルでは、一部の米国事情に詳しい人しか興味をもってもらえない本になってしまうという点。

英語でアドボケーツなんだから、そのまま翻訳できれば良かったんでしょうが、さすがにアドボケーツという単語は日本人に馴染みがなさ過ぎて、この選択は早々に消しました。(英語の趣旨を大事にするなら、それでもアドボケーツでいくべきだったというのが高広さんの趣旨だとは思うので、この時点ですでにNGという話だとは思いますが)

さらには、すでに「アドボカシーマーケティング」という書籍が出ていて、これまたこっちのアドボカシーの趣旨が、Brand Advocatesとは全然違う、顧客を支援することによって信頼を勝ち得るマーケティング的な定義だったため、アドボカシーマーケティングとかアドボケーツマーケティングというタイトルが使いにくかったことが大きくあります。

高広さんが書かれているように、NPOの広報活動がアドボカシーというキーワードを使っていることもあり、アドボカシーというキーワードを使うこと自体も混乱が激しくなりそうだと思った経緯もあります。

AMNで使っている「アンバサダー」というのは、「インフルエンサー」とは真逆の意味の言葉なんです。

年始にやまもといちろうブログ方面から、AMNのアンバサダー・ラボの四家さんの記事に強烈なスルーパスを頂いていて、他人事のように四家さんがどう切り返すのかワクワクしながら見守っていたのですが。

・酒好きを演じる植木等はアンバサダーではない

・「アンバサダー」とか最近みんな良く言ってるけど: やまもといちろうBLOG(ブログ)

どうも、四家さんはパスをスルーすることを決めてしまっているようなので、アンバサダーサミットが無事一昨日終わって落ち着いたこともあり、一ヶ月遅れですが、私の方からやまもとさんのパスにお返事しておきたいと思います。

AMNでは二年前から全社で、企業の商品やサービスの応援をしてくれたりクチコミをしてくれるファンを「アンバサダー」と定義し、会社のキーワードとして設定して啓蒙活動を続けてきました。

そもそもは、別に「アンバサダー」と言わなくても「ファン」と言えばいい話なんですが、Facebookページがブームになった関係で、「ファン数=本当の意味での企業のファンの数」ではなく、「ファン数=Facebookページのいいねボタンを押した人数」になってしまったのが言葉の言い換えに取り組んだ一つのきっかけです。

ちなみに、私自身は「サポーター」という言葉を一押ししていたのですが、今度副社長になる高柳さんにあっさり却下されて、最終的に「アンバサダー」になった経緯があります。

一方で良く勘違いされるのが「アンバサダー」=影響力のある人という誤解です。

実際問題、広告業界においては、有名人を一人とか数人「ブランドアンバサダー」に任命するというやり方は良く行われてきているので、広告業界に長い人ほどアンバサダー=影響力のある人数人、というイメージを持っている人は多いようです。

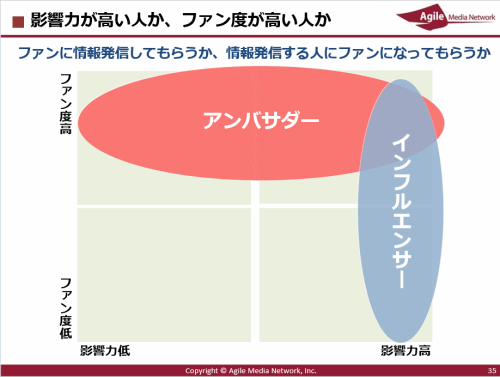

ただ、AMNではアンバサダーはインフルエンサーとは真逆の言葉として定義しています。

それが、いつも使っているこの図。

インフルエンサーは文字通り影響力がある人、なんですけど、その商品やサービスを好きかどうかは別問題な人たちで。

アンバサダーというのは影響力は差し置いて、大使という名前をつけても良いぐらい、その商品やサービスを好きな人たち、と私たちは定義してます。

全く異なる言葉として使っているつもりなんですよね。

うちの会社がインフルエンサーマーケティングがメインだと思っている人が多いのは事実なので、良く勘違いされますけど。

で、やまもとさんの「アンバサダーは狙ってできるもんではない」というのは、我々の定義で言うと、インフルエンサーマーケティングのことです。