5月21日に開催されたTEDxTokyoに参加してきましたので、今更ながら感想をまとめておきたいと思います。

TEDxTokyoについては二年前に書いたことがありますが、TED(Technology Entertainment Design)というプレゼンテーションイベントの東京支部イベントです。

正直、今年は3月11日の大震災があった関係で、TEDxTokyo自体開催されないんじゃないかと心配していたんですが、実際には震災を様々な視点から振り返るという意味で象徴的なイベントとなりました。

従来TEDのプレゼンテーションというのは、なにかしら世界を変えようとしている技術であったり芸術であったり教育であったりという活動が多く、TEDxTokyoもいわゆる社会貢献とか社会起業的なテーマが多くあるのが一つの特徴だったと感じています。

(個人的にも大好きな、プレゼンテーション ZENのガー・レイノルズ氏も登壇)

それが今回は、震災後二ヶ月というタイミングもあり、プレゼンテーションの多くに日本に対してのエールや、提言といった形でのメッセージが含まれていました。

投稿者: 徳力 基彦

「新しいPRの教科書(ブライアン・ソリス他)」は、ソーシャルメディアによって変化するPRのあり方を考えるのに最適な本だと思います。

「新しいPRの教科書」は、米国でソーシャルメディア時代のPRの提唱者として非常に有名なブライアン・ソリス氏が書かれた書籍です。

「新しいPRの教科書」は、米国でソーシャルメディア時代のPRの提唱者として非常に有名なブライアン・ソリス氏が書かれた書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

副題に「ソーシャル時代に求められる「知」と「技」とあるように、この本では、ソーシャルメディアを活用したPR2.0の提唱者であるブライアン・ソリス氏ならではの視点から、これからのPR業界のあるべき姿や、手法について考察されています。

ブライアン・ソリス氏は、米国のデジタルPR業界における論客の一人です。個人的にも以前から注目していた人なのですが、いつのまにか「グランズウェル」の著者のシャーリーン・リー氏が設立したAltimeter Groupの仲間入りをしていたようですね。

自ら実践して、いわゆるPR業界ではない業界に身を投じたというところでしょうか。

この本の原題は「Putting the Public Back in Public Relations」

直訳するなら「パブリックをPR(Public Relationsに戻す」でしょうか。

日本語の題は「新しいPRの教科書」となっていますが、著者の本意は、マスメディアリレーションだけを対象としている現在のPRを、そもそもパブリックが対象であったはずのPRに戻す、という、ある意味「原点回帰」にあるように感じています。

個人的にも「カンバセーショナルマーケティング」のプレゼンをする際に、良く江戸時代の商売を考えればソーシャルメディア時代のマーケティングは簡単だという話をしていますが、同じことがPR業界にも言えます。

この本は、ソーシャルメディアによる変化で戸惑っている企業の広報担当や、PR業界の方々はもちろん、ソーシャルメディア時代のPRの変化について考えてみたい方には参考になる点が多々ある本だと思います。

この本が気に入った方は、先日紹介した「デジタル・リーダーシップ」も合わせてどうぞ。

※ちなみに、この書籍にもたびたび言及されている、ブライアン・ソリスも設立に携わった「Social Media Club」の日本支部立ち上げを私の方で担当することになりました。

ご興味のある方は、是非こちらのFacebookページにご登録下さい。

【読書メモ】

■PR業界に求められる姿勢は「今のPRのどこが悪いのか?」ではなく、「変化の激しいこの時代に、PRの効果を高めるためにできることはないか?」である。

■PRの効果が現われない理由(ジェレマイア・オーヤン)

・対話と独り言の違いがきちんと理解されていない

・マーケティングはストーリーを語るものであって、プレスリリースで味気ない事実を発信することではない

・招待する相手、メッセージを送る相手に一般消費者を含めていない

・社内でPRを担当する部署が複数ある(PRを正しく認識していない証拠)

■結局、PR会社の質が悪いということだ。PR会社に敵意を持つ人が多いのは、情報を操ろうとしたり、上辺だけきれいに見せようとするからだ。今日の消費者は、PR会社よりも近所の人やブロガーの言葉の方を信じる。(クリス・ハウアー)

続きを読む 「新しいPRの教科書(ブライアン・ソリス他)」は、ソーシャルメディアによって変化するPRのあり方を考えるのに最適な本だと思います。

デジタル情報整理術 (いしたにまさき 松田ぱこむ)

「デジタル情報整理術」は、タイトル通り、デジタル情報の整理術について紹介されている書籍です。

「デジタル情報整理術」は、タイトル通り、デジタル情報の整理術について紹介されている書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本では、「クチコミの技術」や、「ネットで成功しているのは<やめない人たち>である」など、様々な書籍を書かれているいしたにさんならではの視点で、EvernoteやScanSnapなどを活用した新しいデジタル情報の整理術が紹介されていますので、情報整理術がどうも上手くいかないという方には参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■デジタル化のメリット

・いつでもどこでもアクセス可能

・作業効率の最大化

・情報ロストの回避

■ポイントは半自動化

・できるだけ時間をかけない&いきなり全部やろうとしない

・ひと手間かける

どう伝わったら買いたくなるか (藤田康人)

「どう伝わったら買いたくなるか」は、インテグレートのCEOをされている藤田康人さんが書かれた書籍です。

「どう伝わったら買いたくなるか」は、インテグレートのCEOをされている藤田康人さんが書かれた書籍です。

献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

この本では「99.9%成功するしかけ」や「漂流する広告・メディア」などの書籍を書かれてきた藤田さんならではの視点で、これからのマーケティングのあり方を考察されています。

これまでの常識と違う視点で、マーケティングを考えてみたい方には参考になる点がある本だと思います。

【読書メモ】

■今、”伝える”と”伝わる”は同じではない

■広告クリエイティブと情報クリエイティブ

・広告クリエイティブ キャッチコピーやビジュアルのクオリティで勝負

・情報クリエイティブ 広告枠にとらわれない、メソッドニュートラルな考え方に立ったメッセージ創造の手法

■4つのインサイト

客観的で影響力のある情報は、4つの視点で構成される

・ソーシャルインサイト

・消費者インサイト

・メディアインサイト

・流通インサイト

300万の日本よりその20倍、6億市場の世界とつながろう を日経ビジネスオンラインに投稿しました。

日経ビジネスオンラインで連載を行っているコラム「企業と顧客を結ぶソーシャルメディア」に新しいコラムを書きました。

日経ビジネスオンラインで連載を行っているコラム「企業と顧客を結ぶソーシャルメディア」に新しいコラムを書きました。

今回は、前回のコラムで取り上げたポイントの中から「利用者によるコラボレーション

についての部分を中心にまとめてみました。

今回で一旦震災関連コラムは終わりにしたいと思い、あえて批判を覚悟でポジティブにまとめてみました。

不明点や不足点等ありましたら、記事の方でもこちらのブログでも遠慮無くご指摘下さい。

■300万の日本よりその20倍、6億市場の世界とつながろう

「私が「2011年はフェイスブックの年になる?」というコラムを書いてから4カ月が経過しようとしています。

日本におけるフェイスブックのアクティブ利用者数は前回の記事執筆時点の180万人から310万人と、70%以上の伸びを示しており、着実に昨年のツイッターと同じ普及への道を歩んでいるように見えます。」

※このコラムでは、カンバセーショナルマーケティングの講演資料でまとめている話の掘り下げだとか、実際にソーシャルメディアを活用したマーケティングの事例を分析する形で書いていければと思っています。

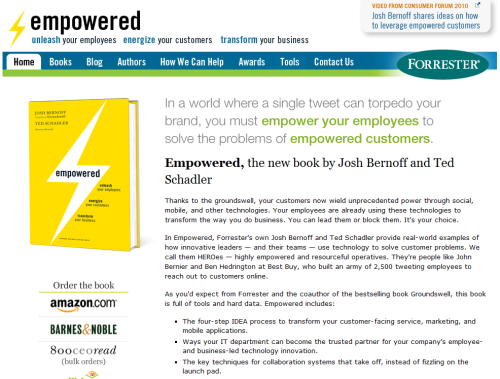

本日発売の書籍「エンパワード (ジョシュ・バーノフ)」は、企業の中でソーシャルメディアを担当しながらも悩んでいる方々に、是非読んでほしい一冊です。

「エンパワード」は、ソーシャルメディア活用のバイブルともいわれる「グランズウェル」の共著者であるフォレスター・リサーチのジョシュ・バーノフ氏が、新たに書かれた書籍です。

「エンパワード」は、ソーシャルメディア活用のバイブルともいわれる「グランズウェル」の共著者であるフォレスター・リサーチのジョシュ・バーノフ氏が、新たに書かれた書籍です。

私のプレゼンテーション資料のほとんどで「グランズウェル」を紹介している関係で、発売前に翔泳社さんから献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

「グランズウェル」では、ソーシャルメディアにより企業と顧客の関係がどう変わるか、という点に焦点が当てられていましたが、今回の「エンパワード」では副題に「ソーシャルメディアを最大活用する組織体制」と入っているように、ではグランズウェル時代に企業の担当者はどのように行動し、どのような組織体制が必要なのか、という点にフォーカスしています。

グランズウェルの続編と言うことで、フォレスター・リサーチとしてもかなり力が入っているようで、エンパワードをタイトルにした立派なウェブサイトも作られているようです。

「グランズウェル」に書かれている理論やコンセプトは、今でもほとんど陳腐化していないと個人的には感じていますが、そうは言ってもグランズウェルが書かれたのは2008年4月。この3年間の間に業界も大きく変化していますし、本書で言及されている事例も、より全社的な活動のケースが増えてきているように感じます。

特に注目すべきは本書の内容が、どちらかというと一般的なマーケティングの話だけではなく、「グランズウェルの顧客サービス」というアクティブサポート的な新しい顧客サービスから、社内の体制や社内のコラボレーションシステムの構築まで、幅広くカバーしている点でしょう。

米国においては、ソーシャルメディア利用者の影響力が上がっている関係で、下記の「United Breaks Guitars」(ユナイテッド航空にギターを壊され、対応してもらえなかった歌手が怒りを歌にした動画をアップしたところ、現時点で1000万回再生を超すほどの話題になった)のケースのように、企業に大きな影響を与えた事例が多数存在するため、かなりいわゆる傾聴に対して重きを置いている印象が強くあります。

当然、今後日本でもソーシャルメディア利用者が増えてくるとしたら、類似の事例が増えてくることは間違いありませんから、このエンパワードで提示されている新しい顧客サービスの視点というのは非常に重要になってくると感じます。

大企業におけるソーシャルメディア活用の黎明期というのは、一般的にごく少数のソーシャルメディア担当者が、日々のソーシャルメディアの運営や顧客の対応に孤軍奮闘するケースというのが多々見られます。

「エンパワード」ではそんな担当者を「HERO(Highly Empowered and Resourceful Operatives)」と名付け、このHEROをいかにIT部門やマネジメントが支えていくべきかという点について俯瞰的にまとめています。

日本においても、企業によるソーシャルメディア活用が一時的なブームになるのか、中長期的に取り組むべきトレンドになるのか、今年が大きな分岐点になると感じていますが、この「エンパワード」は、そんな分岐点で日々悩んでいる企業のソーシャルメディア担当者の方々にとって、非常に重要な視点を与えてくれる必読書と言えると思います。

久しぶりに大量に付箋がついてしまい、読書メモも長大になってます。

(引用が多くて翔泳社さんすいません。)

ただ、この読書メモに出てくる各種のフレーズに興味を持たれた方は、読書メモを見て読んだ気にならずに、是非ちゃんと買って読まれることをお勧めします。

もちろん、まだ「グランズウェル」を読んでない方は、二冊まとめて是非どうぞ。

※なお、個人的にも、AMNとしても、この本を使って何かしらソーシャルメディアの勉強会を考えたいと思いますので興味がある方は、こちらのSocial Media Club JapanのFacebookページに登録してください。

【読書メモ】

■力を持った顧客を相手にして、成功するためには、従業員に力を与えて、顧客の問題の解決にあたらせる必要がある

■HERO(Highly Empowered and Resourceful Operatives)

大きな力を与えられ、臨機応変に行動できる従業員

■ユナイテッドはギターの壊し屋(United Breaks Guitars)

(ブログにおける)肯定的な意見は34%から28%に減り、否定的な意見は22%から25%に。

(メディアにおける)肯定的な報道は39%から27%に減少し、否定的な報道が18%から23%に。

続きを読む 本日発売の書籍「エンパワード (ジョシュ・バーノフ)」は、企業の中でソーシャルメディアを担当しながらも悩んでいる方々に、是非読んでほしい一冊です。