Facebook上場の話題で、すっかり陰が薄くなった印象もあるGoogle+ですが、皆さんいかがお使いでしょうか?

米国でも、ユーザー数が1.7億人を超えて順調な伸びを見せているという発表の一方で、ゴーストタウン化しているのでは無いかという指摘もあるなど、物議を醸しているようですし。

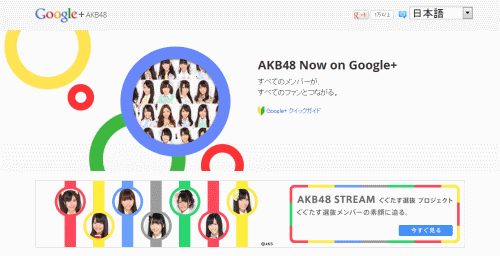

日本においても、AKB48専用SNSと化してしまっている印象もあり、一部の女性陣からは逆に使いづらくなったという声も聞きます。

とはいえ、YouTube連携だとかいろいろ将来の可能性を考えると、現在の状況だけで判断できないのも事実。

私自身も、いろんなところで「今年はGoogle+来ますかね?」とか「Google+やっぱり始めた方が良いですか?」とか聞かれることが増えたので、そんな方にお勧めな使い方を紹介しておきましょう。

簡単に言うと、Google+をツイッターの写真投稿サービスとして使ってみては?ということです。

今でこそFacebookがタイムライン化して写真表示も大きくなったので、あまり差が無くなりましたがGoogle+が登場した最初の印象は「写真がでかい」ということでした。

続きを読む Google+が今後日本でも流行るかどうか気になって仕方が無いというツイッターユーザーにオススメしたいGoogle+の使い方