「土地の神話」は、猪瀬 直樹氏のミカド三部作といわれる書籍の二冊目に当たる書籍です。

「土地の神話」は、猪瀬 直樹氏のミカド三部作といわれる書籍の二冊目に当たる書籍です。

ミカド三部作の「欲望のメディア」と「ミカドの肖像」が面白かったので、こちらも購入して読んでみました。

書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

こちらの本でテーマとなっているのは、タイトル通り「土地」そして東急グループです。

私自身東急東横線沿線居住者なので、東急には親近感がある人間なのですが。

東急グループや渋沢栄一、そして五島慶太という人物が私の想像をはるかに超えたレベルで、日本の通勤文化や発達した鉄道網に影響を与えていたという事実には、正直衝撃を受けました。

何と言えばいいでしょうか、リアルシムシティーというべきか、リアルA列車で行こうというべきか。

ゲームよりも実際の歴史の方がはるかに刺激的だったりするのが不思議です。

ついつい、都市というものは自然発生的に成長するように思ってしまいますが、この本を読むと実は都市ですら、しかも東京のような大都市ですら、一人の人間の信念によって大きく影響を受けるものだ、ということを痛感させられます。

なぜ、自分が毎朝満員電車にゆられて通勤しているのか、疑問に感じている方には刺激になる点が多い本だと思います。

【読者メモ】

■東京は政治と商売が渾然一体となっているが、大阪ではそうはいかない。大阪には無駄な資金がない。要るだけのカネはつねに動いている。(小林一三)

■五島慶太と堤康次郎

明治22年生まれの堤と、明治15年生まれの五島。ともに小林の思想のある部分を拡大して継承する事により、終生のライヴァルとなった。

堤は電車の終点の彼方に拓かれたリゾート地開発を中心に事業を展開し、五島は鉄道路線の伸長と住宅開発をひとかたまりにした経営方式に重点を置いた。

■目蒲線こそ東急線建設の基盤であり、今日の東急の出発点だったのである。

■「どんな利巧な人でも、社会があるから成功する事ができるのだ。だから成功したら社会に恩返しをするのが当然」(大渋沢:渋沢栄一)

■定期的に地震や大火に見舞われる日本人の自然災害観は独特な様相をもつ。地震だけでなく戦争もまた天災にしてしまう。”敗戦”は”終戦”と呼ぶ。台風が過ぎ去ったかのように。

■あらゆる私鉄が点と線のみを考えているとき、五島は大渋沢の田園都市のプランを吸収することでいち早く面の重要性に気づいていたのである。

群衆の叡智サミット2009 でパネリストをさせて頂きました。

5月27日に開催された群衆の叡智サミット2009の「セッション1:「群衆」における情報の流れの変化」でパネリストをさせて頂きました。

こちらでパネリストをさせていただくのは、昨年の「群衆の叡智サミット2008」に続き2回目になるのですが、最近改めて「みんなの意見は案外正しい」まわりの書籍にはまっているところなので、個人的には楽しく過ごさせて頂きました。

最近読んだ関連しそうな書籍はこちら

・リスクの正体!(パネリストの山口 浩さんの本)

・未来を洞察する (パネリストの鷲田 祐一さんの本)

・We-Think ぼくたちが考えるに

・「多様な意見」はなぜ正しいのか

・ウィキノミクス

・クラウドソーシング

当日の詳細については下記のレポートをご覧下さい。

・集合知で社会や企業を変革するには—群衆の叡智サミット2009で議論:ITpro

・レポート:群衆の叡智サミット2009開催―“群衆”が引き起こす価値の変革,あしたを変える 人の力・群衆の力|gihyo.jp … 技術評論社

・群衆の叡智サミット 2009:企業IT部門の変革を支援するエンタープライズ実践情報サイト EnterpriseZine

「クチコミマーケティングの価値の測り方」を日経NMに投稿しました。

日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。

日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。

今回は「グランズウェル」を参考に、ネットマーケティングの効果測定の考え方について紹介してみました。

不明点や不足点等ありましたら、記事の方でもこちらのブログでも遠慮無くご指摘下さい。

■売り上げに直接つながらないクチコミマーケティングの価値の測り方:日経ビジネスオンライン

「昨年末から18回にわたり、消費行動モデル「AISAS」の各ステップに対して、どのような手段をどのような目的で活用すればよいのかという考え方について、いろいろな手法を例に紹介してきました。

簡単にこれまでの話を総括してみます。まず、広告やPR、自社サイトなど、一つひとつの手法で実現できることには限界があるということ。 」

※このコラムでは、先日公開したカンバセーショナルマーケティングの講演資料でまとめた話の掘り下げだとか、実際にソーシャルメディアを活用したマーケティングを実践する際のステップなどを書いていければと思っています。

ミカドの肖像 (猪瀬 直樹)

「ミカドの肖像」は、猪瀬 直樹氏のミカド三部作といわれる書籍の一冊目に当たる書籍です。

「ミカドの肖像」は、猪瀬 直樹氏のミカド三部作といわれる書籍の一冊目に当たる書籍です。

ミカド三部作の三冊目に当たる「欲望のメディア」が面白かったので、こちらも購入して読んでみました。

書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

こちらの本でテーマとなっているのは文字通りミカド(天皇)、そして西武鉄道グループです。

天皇について私たちは何となく知っているつもりになっているのですが、実は知らないことが山ほどあることに驚かされます。

実は原宿に天皇専用駅舎があったり、プリンスホテルが文字通り皇太子とのつながりから名付けられていたり、そのプリンスホテルの敷地の多くが天皇家にゆかりの土地であったり。

そういうことを知ると、改めていろんなものが違った風に見えてくるから不思議な物です。

天皇について知っているつもりになっている人は、是非読んでみることをお勧めします。

【読者メモ】

■明治のはじめ、日本に鉄道技術を教えたイギリス人は、最初、このノウハウ(ダイヤ作り)だけは絶対に教えなかった。しかし、明治二十年代の終わりまでに、日本人独自の手で列車ダイヤを作成できるようになっていた。

■”お召の三原則

・ふつうの列車と並んで走ってはいけない

・追い抜かれてはいけない

・立体交差の際、上を他の列車が走ってはいけない

■十時コロコロ

「十時ジャストのことだけど、10:00発と時刻表で表示されていても、スジではこれは十時十五秒、三十秒、四十五秒とあるんです」

■すべてが中流であるなら、他人との区別がつかない。差異性を喪失した社会はアイデンティティの危機を招き、人々は消費活動のなかに、少しでも差異性を導入しようと試みる。ブランド商品の横行や、モノそれ自体とは別にモノに付随した情報を重視する考えも、そのひとつのあらわれであった。

■西武鉄道グループが所有している土地は、日本全国に四千五百万余坪、東京二十三区の四分の一に匹敵する。その土地の時価は、銀行筋の推計ではおよそ十二兆円である。

■戦後、急にオンナが強くなったのではなく、また、急にアメリカナイズされた風俗が蔓延したのでもない。1917年を起点とする二十年間の大衆社会の素地があったからである。

豚組「しゃぶ庵」の豚しゃぶで感じた、細部へのこだわりの重要さ

先週、久しぶりにONEDARI BOYSの企画に参加して、「豚組」のしゃぶ庵で、豚しゃぶをONEDARIさせていただき、タダでしゃぶ庵のコースをごちそうになってきました。

豚組というのは、文字通り「豚」にこだわった飲食店を展開しているお店。

トンカツ、豚しゃぶ、焼き肉と3店舗あるそうなのですが。

今回のONEDARIは、私が参加できなかった第一回のトンカツに続く第二弾の企画になります。

実際に参加してみて驚いたのですが。

店名に豚組をうたっているだけあって、その豚に対するこだわりは想像以上。

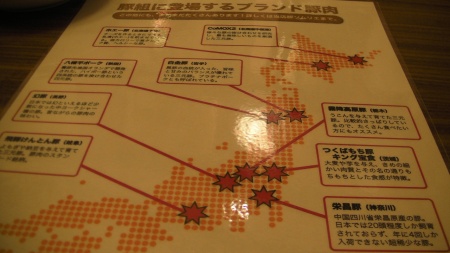

なんでも、全国の豚をいろいろと試しながら、お店に出す銘柄を決めているそうで、豚の銘柄に関する地図まであります。

当然、そこまでこだわっている豚肉ですから、美味しいのはもちろん。

肉からうまみがしみ出てくる感じで、本当に心から豚しゃぶを堪能させて頂きました。

欲望のメディア (猪瀬 直樹)

「欲望のメディア」は、猪瀬 直樹氏がテレビ事業の成り立ちや日本社会に与えた影響について考察した書籍です。

「欲望のメディア」は、猪瀬 直樹氏がテレビ事業の成り立ちや日本社会に与えた影響について考察した書籍です。

日経の坪田さんに、「巨怪伝」を読んだ感想を話していた際に、こちらも読んだ方が良いと勧めて頂いたので、購入してみました。

書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

私たちは、もう物心ついたときにテレビが普通に存在していた世代なので、テレビという物は合理的な背景から今のようなチャンネル構成で、事業構造になっていると思い込みがちなのですが。

実は、正力松太郎や吉田秀雄、田中角栄、そしてほとんどの人に記憶されていない多くの個人の思いや信念の大きな影響を受けているということを、改めて考えさせられた本です。

特に印象に残ったのは、実はテレビも黎明期から成長記に書けて様々な批判に直面していたという事実。

しかも、その批判にさらされていた同時期にテレビの広告費は雑誌やラジオを追い抜き、新聞の王座に迫るという背景があったり。

テレビをネットに置き換えると、同じようなことが今起きている、ということが言えるような気がしてきます。

個人的には、マスメディアのネットに対するネガティブキャンペーンにいつも悲しい思いを感じている人間ですが。

30年ぐらいの長いスパンで考えれば、今のテレビのようにインターネットも多くの人の生活に普通に溶け込んでしまっていて、そんなネガティブキャンペーンがあったことも昔話になるのかな、と。

そんなことを考えさせられる本でした。

「テレビ」やテレビ業界のことを知っているつもりになっている方は、是非一度読むことをお薦めしたい本です。

【読者メモ】

■「大衆の受容能力は非常に限られており、理解力は小さいがそのかわりに忘却力は大きい。この事実からすべて効果的な宣伝は、重点をうんと制限し、そしてこれをスローガンのように利用し、その言葉によって、目的としたものが最後の一人にまで思いうかべる事ができるように継続的に行われなければならない。」(アドルフ・ヒトラー「わが逃走」)

■ヒトラーのつくりあげた組織は、ちょうど正方形の布の真ん中を摘んでピラミッド型に持ち上げたように立体的だった。

日本型ファシズムでは、布は広げられたままで頂点がない。平面的だが、代わりに荒い網目のひとつひとつが相互にひっぱりつつ振動を増幅して伝え合っている。

ヒトラーが羨望してやまなかった天皇制は、この無数の生きもののごとく反応する網目だった。

■テレビの散漫さ

人びとの顔を無遠慮につるりと撫でるが、内面まで達しない。ヒトラーの昂ぶった声は、テレビよりラジオ向きなのだ。あるいは映画向き。勇壮なスペクタクルシーンも、テレビではコミカルに映る。

■彼(マッカーサー)はつねに英雄としてふるまうことを忘れなかった。生身の肉体を晒すよりもメディアを通じたほうが、より人びとの信頼を得やすい。そういう一面の真実を熟知していたのである。

■テレビはたとえ右にしろ左にしろ、人びとから思惟を抜き取り、観念を無化するという意味において、イデオロギー的な集中力を拡散させる方向に機能するのではないのか

■レスラーの役目は勝つことではなく彼に期待されている身振りを正確に果たすことだ。柔道は象徴的なものの秘密の分け前を持っているといわれる。

■テレビはプロレスにより、プロレスはテレビによって、認知された。力道山はテレビのおかげでヒーローとなり、テレビはヒーローを生むことで視聴者を吸引できた。