「インバウンドマーケティング」は、「次世代コミュニケーションプランニング 」や「フェイスブックインパクト」などの著書でも知られる高広伯彦さんの書籍です。

「インバウンドマーケティング」は、「次世代コミュニケーションプランニング 」や「フェイスブックインパクト」などの著書でも知られる高広伯彦さんの書籍です。

インバウンドマーケティングとアンバサダーマーケティングのダブル出版記念セミナーをさせていただく関係もあり献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。

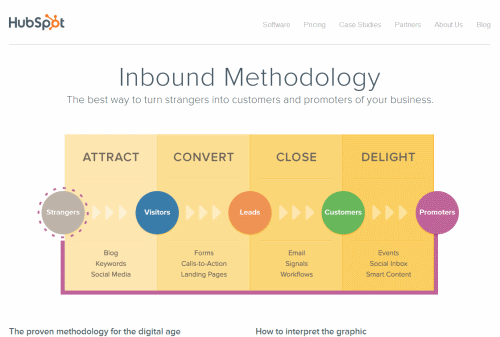

インバウンドマーケティングの書籍というと、本家Hubspotのブライアン・ハリガンが書いた「インバウンド・マーケティング」が草分けであり、インバウンドマーケティングに携わる人のためのバイブルであると思います。

ただ一方で、この書籍の原著が出版されたのは2009年ですし、実務的な内容が多く含まれる書籍だったのもあり、それからインバウンドマーケティング自体が業界として盛り上がるにつれ内容が古くなっていた感があるのは否めないでしょう。

そういう意味で、今回の高広さんの「インバウンドマーケティング」には、Hubspotの最新コンセプトもしっかり反映されていますし、ブライアン・ハリガンの書籍の正統進化としての手引書といえると思います。

インバウンドマーケティング自体は、アウトバウンドに対するインバウンドというシンプルさゆえか、誰にでもイメージしやすい一方で、いろいろな誤解を生んでいるコンセプトのようにも思います。

AMNでも最近「アンバサダー・ラボ」というブログをHubspotで立ち上げてみて、インバウンドマーケティングの勉強をし直してみているのですが。

この書籍に出てくる「マーケティングってそもそも嫌われていて、マーケターは嫌われ者だったんじゃないかな」という問題提起から、マーケティングを愛されるものにするというビジョンを軸として、インバウンドマーケティングを考えると、インバウンドマーケティングというのは何か特殊なツールを使って動向ということ自体が本質ではなく、時代の変化に合わせた新しいマーケティングのコンセプトであり考え方であるというのが腹に落ちてくるのではないかなと思います。

インバウンドマーケティングが気になりつつも、あまりしっかりと知ろうとしていなかったという方には参考になる点が多々ある本だと思います。

ブライアン・ハリガンの「インバウンド・マーケティング」はもちろん、「[徳力]グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ 」や「マーケティングとPRの実践ネット戦略」、「グランズウェル」と合わせて読むのもお勧めです。

【読書メモ】

■インバウンドマーケティングのポイント

・マーケター側では無く、人々のタイムライン(時間軸)に合わせたマーケティングを行う

・マーケティングを好かれるものにしよう

■「マーケティングってそもそも嫌われていて、マーケターは嫌われ者だったんじゃないかな」(ブライアン・ハリガン)

続きを読む インバウンドマーケティング(高広伯彦)を読むと、インバウンドマーケティングとは新しいツールを使う手法のことではなく、今の時代に合わせた新しい考え方であることがわかると思います。